Rêves de la fin du monde à Locarno

Dans son discours de clôture, Giona A. Nazzaro, directeur artistique du Festival du Film de Locarno, a rappelé l’une des missions sociales du cinéma : celle de devenir un moyen de se rassembler face aux problèmes sociaux urgents. Evoquant Roberto Rossellini, il a invité les jeunes cinéastes à « travailler pour l’humanité », à « remettre en question le statu quo » et à aider les spectateurs à devenir « de meilleures personnes ». Si ces propos semblent familiers, c’est qu’ils sont désormais récurrents dans le discours des institutions culturelles qui, le plus souvent, n’adoptent pas de positions politiques plus affirmées. En revanche, la plupart des cinéastes primés et des membres du jury ont porté l’actualité politique brûlante sur la scène de la cérémonie de clôture. Cela allait des appels au cessez-le-feu au Proche-Orient, avec un petit drapeau palestinien déployé sur scène, à la dénonciation des pratiques coloniales en Guinée française. L’attention médiatique accordée aux grands festivals internationaux signifie qu’ils peuvent devenir des plateformes pour des messages politiques, dans ses événements officiels comme dans des discussions informelles. Cependant, des préoccupations politiques se reflètent également dans les films sélectionnés, même si cela peut se faire de manière moins directe.

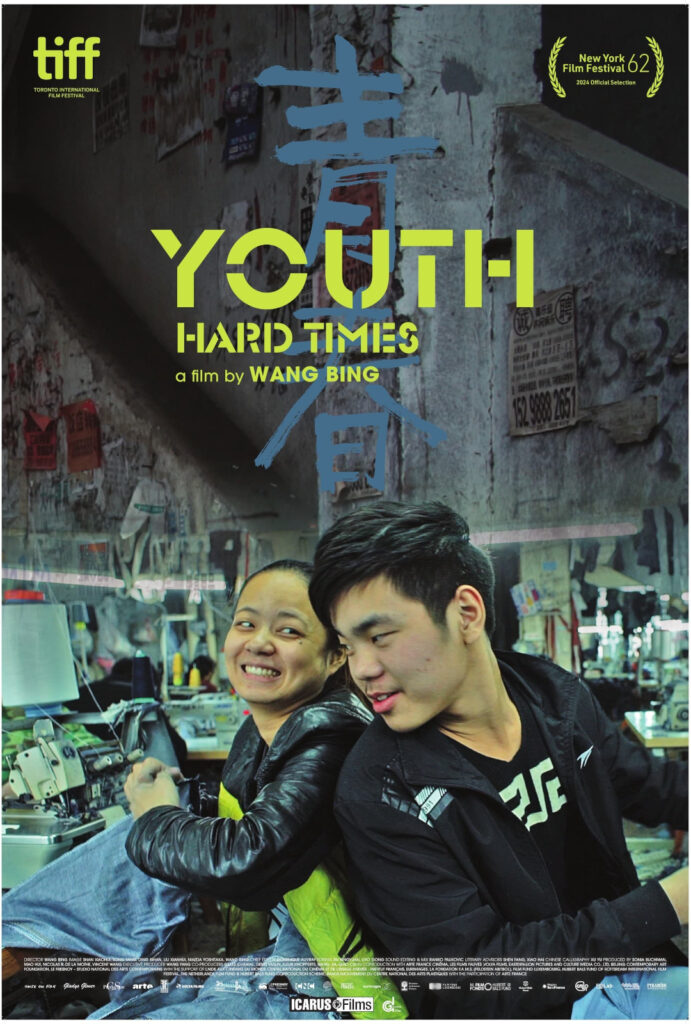

Locarno a une longue tradition de cinéma d’auteur, souvent centrée sur le contexte européen. Il n’est donc pas surprenant que la plupart des films en compétition internationale soient des coproductions européennes, qu’il s’agisse de documentaires ou de films de fiction. Le documentaire de quatre heures Youth (Hard Times), de Wang Bing, sur les conditions de travail des ouvriers du textile chinois, lauréat du prix FIPRESCI, a ainsi été projeté aux côtés de drames sociaux d’Europe de l’Est, tels que Toxic de Saulé Bliuvaité, lauréat du Léopard d’or, ou encore de films à une forme plus audacieuse, comme Fogo do Vento de Marta Mateus. Leurs thèmes allaient des enjeux liés au trauma, à la famille ou à la maternité, à des récits sur la guerre civile au Liban ou encore la déforestation en Amazonie. Bien que les films en compétition soient très divers dans leur contenu et leur forme, une idée quelque peu inattendue a néanmoins été soulevée dans un nombre suffisant de films pour mériter une attention particulière : les rêves de la fin du monde, tel qu’on le connaît.

À l’écran, la fin du monde a donc pris de nombreuses formes, allant d’un simple doute existentiel à une véritable apocalypse divine. Cependant, elle est toujours apparue d’abord comme un rêve. Dans Cent Mille Milliards, Virgil Vernier présente au public le rêve d’un grand cataclysme qui submerger la ville de Monaco sous les eaux. C’est Julia, une petite fille de 10 ans, qui rêve de cette catastrophe. Sa riche famille d’ingénieurs est en train de construire une île artificielle, et Julia explique à Afine, un jeune prostitué de 18 ans qui passe les vacances de Noël avec elle, que seule cette île survivra, tandis que la ville et ses habitants disparaîtront. L’imagination de Julia, tantôt enfantine, tantôt sombre, constitue un choc créatif pour Afine, qui, à l’aube de l’âge adulte, ne peut trouver aucun sens à son existence. Sa vie s’écoule dans un état de profonde mélancolie qui semble émaner de la ville elle-même. Vernier utilise une palette de couleurs bleu pâle pour peindre Monaco comme un paysage froid, dont les faibles lumières de Noël ne parviennent pas à dissiper une tristesse latente qui contraste avec la promesse de bonheur de l’une des villes les plus riches d’Europe. Dans le film, Monaco apparaît comme une ville qui se meurt lentement, un endroit ennuyeux qui aspire la force vitale de ses habitants. C’est peut-être ce qui explique les rêves de Julia. Ce paysage urbain mélancolique doit être détruit pour que naisse quelque chose de nouveau, même si son île artificielle semble tout aussi terrifiante. Julie peut donc sourire à l’idée d’un grand cataclysme qui viendrait purifier ce lieu sans vie, où l’on ne fait que vieillir et mourir.

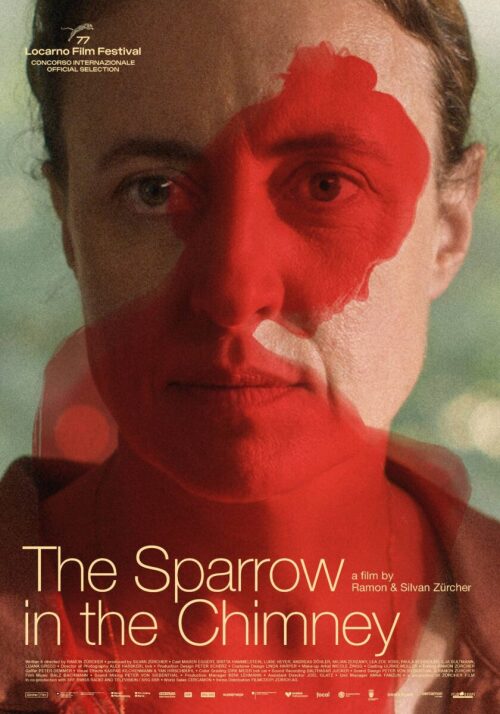

Dans The Sparrow in the Chimney de Ramon Zürcher, Karen, le personnage principal, fait de nombreux rêves, notamment du fantôme de sa mère décédée ou d’actes de violence concernant ses propres enfants. Karen n’est pas la seule à rêver dans ce film. La réunion de sa famille dans leur maison de campagne ancestrale devient de plus en plus étrange lorsque des visions de violence, de sexe et de torture apparaissent à l’écran, manifestes de l’inconscient de chaque membre de la famille. Alors que les frontières entre le rêve et la réalité commencent à s’estomper, il semble qu’une force étrange les pousse à se faire du mal, que ce soit dans la réalité ou dans leurs rêves. La source de cette violence se trouve dans l’histoire familiale. S’inspirant du traumatisme intergénérationnel, Zürcher présente un récit linéaire simple, où le trauma des générations passées, notamment la mère et le père de Karen, se manifeste dans le présent sous forme de visions surréalistes de destruction. Ce traumatisme est toutefois ancré dans un lieu précis. La maison de campagne semble être au centre de ce cauchemar, avec ses fenêtres transparentes et ses portes toujours ouvertes, formant un panoptique domestique pour une surveillance constante. Les rêves deviennent réalité lorsqu’un grand incendie éclate, dont la source ne peut être autre qu’une souffrance accumulée. Cet incendie brûle non seulement la maison mais aussi les alentours, c’est-à-dire l’univers de l’enfance de Karen. Celle-ci, ses enfants et son mari observent la destruction de leur univers familier avec une joie indéniable. Ils peuvent désormais s’insérer dans un monde nouveau, libéré du passé.

Les animaux eux aussi peuvent rêver. Agora d’Ala Eddine Slim s’ouvre sur l’image d’un Chien bleu et d’un Corbeau noir allongés sur le sol, endormis ou peut-être morts. Pourtant, les deux créatures peuvent se parler et ensemble rêvent d’une catastrophe imminente qui menace la région. L’endroit en question est un village de pêcheurs tunisien, situé près d’une forêt et d’une zone industrielle. Le premier signe de ce désastre apparaît lorsque trois personnes, présumées disparues, émergent de la mer. Bien qu’elles devraient être mortes, elles sont vivantes, l’eau s’écoulant de leurs corps en décomposition. Le désastre rêvé se matérialise ainsi en une véritable apocalypse qui bouleverse les lois de la nature. Craignant la réaction de la communauté, les autorités locales — un policier, un médecin et l’imam — conspirent pour garder le secret sur les revenants. Cacher la vérité s’avère toutefois difficile lorsque des poissons morts s’échouent sur la plage et qu’une invasion de vers ravage les récoltes locales. La communauté villageoise se retrouve au centre de ce qui semble être une punition divine, une sorte de rétribution pour les crimes de l’humanité. Aucun salut ne semble en vue pour le village et ses habitants. Cet endroit est condamné, expliquent le Chien bleu et le Corbeau. La vie peut continuer, poursuivent-ils, mais seulement ailleurs, là où un nouveau départ est possible une fois que le monde connu a cessé d’exister.

Le cinéma a toujours rêvé de destruction. À l’écran, le monde humain est constamment menacé, que ce soit par des invasions extraterrestres, des hordes de zombies, des comètes ou des guerres nucléaires. Voir nos villes en ruines ou nos paysages familiers définitivement altérés par des désastres divins ou naturels peut à la fois fasciner et effrayer, deux éléments d’une expérience cinématographique marquante. Mais plus encore, la destruction du monde connu peut être une forme provocante de critique sociale, en fonction des angoisses spécifiques à chaque époque. Les hordes de zombies de George Romero ont d’abord été perçues comme des représentations de la violence raciale dans Night of the Living Dead (1968), puis comme des métaphores de nos tendances consuméristes avec Dawn of the Dead (1978). En écho aux divisions de la guerre froide, des films tels que The Day the Earth Stood Still (1951) de Robert Wise et Fail Safe (1964) de Sidney Lumet mettent en garde contre une apocalypse nucléaire, révélant les tendances autodestructrices de l’humanité dans une concurrence mondiale à un niveau de danger extrême. Des films commerciaux comme Independence Day (1996) de Roland Emmerich, Armageddon (1998) de Michael Bay ou même Pacific Rim(2013) de Guillermo del Toro exaltent eux aussi, aux côtés de valeurs plus conservatrices, une humanité qui unit ses forces face à une menace commune. Dans ces films, le désastre est évité grâce aux actions de quelques héros qui risquent ou sacrifient leur vie pour sauver notre monde. En revanche, même si c’est pour des raisons et dans des contextes différents, Agora, The Sparrow in the Chimney et Cent Mille Milliards envisagent tous la destruction comme inévitable, voire désirée. Leurs mondes ont atteint leurs propres limites et, en un sens, aucun futur ne peut exister à moins qu’ils ne soient détruits. Ainsi, pour reprendre les mots de T.S. Eliot, il semble que, dans l’univers de ces films, le monde ne finit pas sur un boum, ni sur un murmure, mais sur un souffle de soulagement.

Dans la mesure où l’apocalypse sert de métaphore aux questions politiques, on peut s’interroger sur les origines de ce soulagement. Une réponse possible est que notre monde devient tellement absurde qu’il n’est plus possible d’imaginer des solutions possibles de l’intérieur. C’est un argument présent dans les discours sur le changement climatique. La menace d’une catastrophe écologique à l’échelle planétaire est minutieusement documentée, mais le monde semble incapable ou réticent à agir. Aujourd’hui, le désastre écologique est sans doute la principale préoccupation du monde occidental. Cependant, contrairement aux films commerciaux des années 1990, les individus héroïques ne sont plus en mesure de l’arrêter. Αu contraire, c’est un sentiment d’abandon passif qui semble se généraliser. Peut-être que notre peur collective du désastre écologique deviendra progressivement un sous-texte commun, tant dans les films commerciaux que dans les films d’auteur, où des personnages, désillusionnés par le monde, attendent passivement qu’un désastre se produise, prêts à l’accueillir puisqu’aucune alternative ne leur semble possible, comme le sous-tendent ces films vus à Locarno.

Antonis Lagarias