A propos de Mannheim 2024. Pourquoi les festivals sont importants ?

Hauts lieux de rencontres souvent fructueuses et denses, les festivals permettent évidemment de rassembler nombre de ceux qui gravitent autour du cinéma pendant un temps assez court avec un rythme rapide. Mais le point le plus important est qu’ils donnent un aperçu des préoccupations du monde dans lequel nous vivons. Ils servent également de liens entre les perceptions des générations différentes qui voient leurs films.

Les amateurs et professionnels du cinéma connaissent depuis longtemps le Festival de Films de Berlin, la Berlinale, considérée comme le plus politique des grands festivals de cinéma, un festival compétitif, créé en 1951. En revanche, ils connaissent beaucoup moins ou pas du tout le festival du film de Mannheim-Heidelberg, créé un an après, en 1952.

Célébrant sa 73e édition en novembre 2024, le festival a de nouveau joué son rôle de plateforme pour découvrir et promouvoir des jeunes auteurs du monde entier sur la scène cinématographique.

A cette fin, le festival avait sélectionné 16 premier et deuxième longs métrages de fiction dans sa compétition internationale « On the Rise ». Cinq de ses six prix pour des films participants, étaient décernés par quatre jurys différents ayant chacun sa propre vision du cinéma. Et, c’est précisément pour cette raison que les prix donnaient une image représentative des préoccupations de l’année en cours aux festivaliers.

En cherchant une éventuelle ligne conductrice ou présence des mêmes préoccupations au travers des 16 films en compétions, il s’est avéré que l’héritage familial, la pression religieuse, politique et sociale jouent encore un rôle prépondérant dans la conscience des artistes et créateurs.

En particulier, on vit clairement l’influence de #metoo, corroborée par la présence de 7 femmes réalisatrices sur les 16 cinéastes sélectionnés en section « On the Rise » – sans compter les personnages principaux féminins.

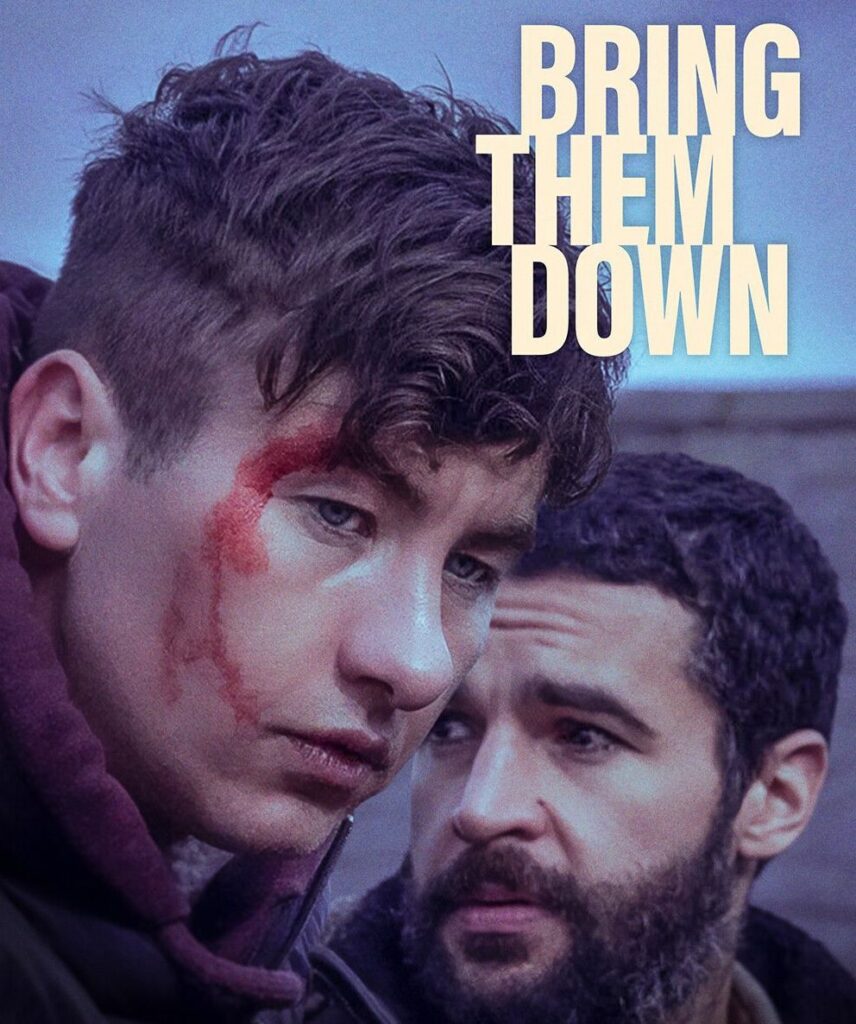

La qualité de la majorité des films étant élevée, elle rendait le choix du meilleur film difficile. Cependant, trois d’entre eux , plus aboutis, et retenant dans leur trame les thématiques de prédilection de presque tous les autres sortaient du lot : le très sombre et percutant Bring them down, par Christopher Andrews, l’anglo-irlandais (Prix FIPRESCI) ; Manas, l’excellent film de la brésilienne Marianna Brennand (prix du meilleur film, 30000 euros et prix du jeune jury, 5000 euros ) et Santosh, de Sandhya Suri, la réalisatrice indienne.

Bring them down mettait en relief le néfaste héritage familial, la source de beaucoup de désagrément dans la vie ultérieure des individus. Cet héritage est mis en scène avec talent et sobriété. La soumission aux pères, prolongée de génération en génération, aidée par la pauvreté et l’appât du gain, constitue le cœur de la problématique. Les acteurs, parfaitement à l’aise dans leur rôle et très naturels, rappelaient le bon et puissant cinéma social anglais.

Avec Manas, nous entrions dans le domaine de l’inceste et de la violence intrafamiliale exercée sur les femmes, dans un coin éloigné de l’Amazonie. La présence de ce mal, tout comme la marchandisation du corps des filles à peine sorties de l’enfance, nous interpelaient . Ce sujet, très actuel et pénible, mis en scène avec beaucoup de doigté et de justesse par la réalisatrice, en dit long sur, à la fois , la résilience et la révolte. Le film nous apprend également beaucoup sur la vie sociale de cette contrée si éloignée et isolée. Dans sa plaidoirie, la réalisatrice n’oublie pas les fondamentaux du cinéma, ce qui rend le film extrêmement intéressant et percutant. La réalisatrice m’a confié, lors d’un entretien, qu’elle espère clairement que son cinéma puisse ici jouer un rôle d’objecteur de conscience.

Santosh, sorti dans les salles de cinémas après son périple cannois, pointe du doigt les conditions de la femme en Inde. Le film nous révèle, par petites touches, les aléas et méandres de la société phallocrate de ce pays, corrompue de l’intérieur par les différences induites par les castes, par le consentement implicite des autorités et par l’inefficacité de l’administration. Malgré un récit mis en image dans un style classique, grâce à l’intelligence de la mise en scène et le jeu délicat de la caméra, la réalisatrice arrive à retenir parfaitement l’attention du spectateur et le bouleverser.

Avec Santosh, le cinéma indien, le leader incontesté en termes de volume produit dans le monde, longtemps absent des grands festivals, après avoir trouvé une place de choix au dernier festival de Cannes (Compétition officielle et Un Certain Regard) , tout comme dans deux sections à la Mostra de Venise, était présent avec deux films en compétition. Loin de Bollywood à sa tête, nous avons à nouveau pu constater que le cinéma des réalisatrices indiennes se libérait des carcans imposés depuis tout temps à cet art en se montrant dernièrement, plus apte que celui des hommes pour faire valoir le cinéma indien sur la scène internationale.

Le nouveau cinéma iranien, représenté par Boomerang, de Shahab Fotouhi, n’est pas en reste. La jeune fille qui occupe le cœur de l’histoire montre comment la jeune génération iranienne a surmonté de nombreux interdits en développant une solide résistance. Elle devient un symbole et informe sur les racines de l’extraordinaire mouvement « Femme Vie Liberté ». On voit aussi comment elle libère la génération précédente, celle de ses parents, par sa détermination et son audace. La résistance aux interdits se manifeste dans les moindres détails de ce film, notamment dans les scènes où la mère marche tête nue devant la caméra.

Dans un autre registre, le cinéma Géorgien avec deux films , Panopticon, par George Sikhrulidze et Holy Electricity de Tato Kotetishvili, plante le décor de deux approches repérées dans beaucoup de films : le poids des traditions patriarcales et de la religion comme facteur de dédoublement, de culpabilisation et d’intrication.

Dans le registre du lourd héritage familial, et du cercle vicieux de la transmission des travers familiaux, présent dans plusieurs films présentés, nous pouvons en particulier citer Le Royaume, le premier long métrage très maîtrisé du réalisateur français Julien Colonna. Malgré la centralité de l’amour filial, il y démontre les empreintes indélébiles de l’héritage empoisonné que les parents laissent à leurs enfants. Nous rejoignons ainsi Pasolini qui disait : « L’histoire, c’est la passion des fils à vouloir comprendre leur père ». Les deux principaux impressionnants interprètes non professionnels du film, la jeune Ghjuvanna Benedetti et et Saveriu Santucci, nous ont permis de parcourir les chemins de traverse et d’assister à la genèse de cet héritage.

Le cinéma indépendant américain, présent avec trois films, Dead Mail, de Joe DeBoer et Kyle McConaghy, La Touche familière de Sarah Friedland et Gazer de Ryan J. Sloan, avec l’étonnante interprétation de Ariella Mastroianni, traitaient avec intelligence et audace, de sujets se situant sur d’autres registres. Appartenant à l’aile indépendante du vaste cinéma américain, ils montraient qu’il était toujours possible de faire des films intéressants et aboutis avec peu de moyens financiers à condition de raconter de bonnes histoires et d’être audacieux. On vit dans plusieurs de ces films l’influence technique du cinéma de Gus Van Sant: répétitivité des différents axes et actions de caméra, fixité des cadrages, respect des durées réelles… Enfin, dans le très sensible et touchant premier long métrage Familiar Touch, de l’américaine Sarah Friedland, nous assistons, désespérément, comme le personnage principal de 80 ans, une femme à priori très autonome, au déclin cognitif et à la dure vérité de soumission à la volonté des autres. Ce film, où l’humour ne manque pas, a gagné le prix de Rainer Werner Fassbinder (15.000 euros).

Ainsi, quoique très ancienne manifestation, le Festival international du film de Mannheim-Heidelberg (IFFMH) 2024, a su maintenir les objectifs qu’il s’était fixé dès le départ, à savoir la promotion d’œuvres de jeunes artistes venus du cinéma du monde entier, en leur donnant, encore et toujours, une plateforme unique de dialogue culturel, politique et social à travers l’art cinématographique.

Shahla Nahid