Décès d’Etienne Ballerini

Nous apprenons avec retard le décès d’Etienne Ballerini. Journaliste bien connu établi sur la Côte d’Azur, il avait de nombreux cordes à son arc, et notamment deux passions, le sport et le cinéma. Fusionnant ses passions et son métier, quant au sport, il avait ainsi longtemps collaboré à L’Equipe, et quant au cinéma, notamment au Patriote Côte d’Azur. Homme ouvert, extrêmement sympathique, membre et soutien de l’UJC dans sa région depuis notre création, c’était toujours un plaisir de deviser avec lui. Il est décédé paisiblement dans son sommeil en 2022 à l’âge de 76 ans, selon les informations que nous avons obtenues.

PJM

Le festival de Toronto 2023 aux prises avec les grèves à Hollywood

La 48° édition du Festival International de Toronto (TIFF, pour les habitués de l’acronyme anglais) aura été gênée par la grève des acteurs et des scénaristes hollywoodiens. Alors que son édition de l’année précédente avait été celle du retour à la normale, après deux épisodes réduits à cause de la pandémie COVID-19, cette grève a modifié l’équilibre qui fait la force habituelle du festival, entre films à grand public de stars hollywoodiennes et choix de films plus exigeants.

Cameron Bailey, depuis deux ans maintenant le seul dirigeant du festival, son CEO, « Chief Executive Officer » et Anita Lee, la responsable en chef de la programmation, n’ont en effet pas pu cette année retrouver cet équilibre : comme les stars hollywoodiennes ne se seraient pas déplacées du fait de la grève, ils n’ont visiblement eu accès qu’à un choix réduit de films à grand public des Etats-Unis, les producteurs préférant décaler leurs sorties. Du coup, on peut se demander si la réputation de Toronto d’être le précurseur du palmarès des Oscars va se confirmer cette fois-ci ?

De facto, la sélection plus resserrée de Cameron Bailey (environ 220 films) a donc été plus orientée qu’à l’habitude vers les films d’art et d’essai ou de cinématographies en général peu représentées sur les écrans des salles canadiennes le reste de l’année. Cela n’a d’ailleurs pas eu d’influence sur le succès public du festival, les spectateurs habitués du TIFF de la ville de Toronto, l’une des plus cosmopolites du Canada, ayant en somme été contents de retrouver ainsi des films parlant à leurs racines sur de nombreux écrans de la manifestation.

American fiction Prix du Public devant The boy and the heron !

Cameron Bailey avait fait le choix astucieux d’ouvrir la section « Gala » du festival par une œuvre très œcuménique, le nouveau film de Hayao Miyazaki, The boy and the heron, pour sa première internationale. Mais c’est un film de la section « Présentations spéciales », American Fiction, de l’américain Cord Jefferson, qui a été couronné par ce qui est en somme le prix le plus important, le prix du Public. Parmi les autres récompenses décernées par le festival, qui reste non compétitif sur le principe, sans jury ni compétition officielle, le prix FIPRESCI de la critique internationale fut décerné à Seagrass, de la canadienne Meredith Hama-Brown. Cette réalisatrice est un pur produit du festival de Toronto en somme, puisqu’elle avait été l’une des bénéficiaires en 2020 de son « Filmaker Lab », sorte d’équivalent de la résidence cannoise.

Enfin on notera le prix du meilleur film canadien décerné à l’un des galas, Solo, de la québécoise Sophie Dupuis. Un autre joli film canadien a aussi attiré l’attention, Les Jours heureux, de la québécoise Chloé Robichaud, qui met en scène une jeune cheffe d’orchestre finissant une année d’initiation à son métier auprès de l’Orchestre Métropolitain de Montréal. Son problème est d’arriver à se dépasser en transformant sa maîtrise de la technique en un véhicule d’émotions véritables – tout en gérant une vie sentimentale compliquée. Sophie Desmarais dans le rôle principal y fait une performance intéressante, d’avenir, qui sait ?

Des performances d’acteurs… en leur absence !

L’absence des acteurs et actrices hollywoodiens et même d’autres pays, par solidarité avec les grévistes, aura d’autant plus frappé que plusieurs des films les plus populaires du festival comportaient de belles performances d’acteurs – ainsi absents des réjouissances.

C’est ainsi que l’on n’a pas vu à Toronto Jessica Chastain, qui livre pour Memory, de Michel Franco, une nouvelle prestation magnifique toute en nuances et en émotions, en femme tombant amoureuse au mépris des conventions d’un homme prématurément atteint de la maladie d’Alzheimer – Jessica Chastain qui, à notre avis, aurait bien plus mérité le prix d’interprétation à Venise que son partenaire Peter Sarsgaard !

L’absence pour les mêmes raisons du quatuor d’actrices si glamour réuni par Kristin Scott-Thomas pour sa première réalisation, North Star, a évidemment frappé. Outre la réalisatrice-actrice elle-même, Scarlett Johansson, Sienna Miller et Emily Beecham, manquaient ainsi à l’appel du tapis rouge torontois pour cause de grève ! Certes basé sur un scénario un tant soit peu convenu, le film sait cependant parfaitement mettre en valeur cette belle distribution. Trois sœurs, dont la vie a pris des tournants bien différents, l’une star mondiale, l’autre première femme capitaine d’un porte-avions britannique, la troisième, femme au foyer, se retrouvent après des années pour le troisième mariage de leur mère. Mais l’on comprend vite que, orphelines des deux premiers maris de leur mère, deux aviateurs tués durant la Seconde Guerre Mondiale, elles en ont gardé un manque qui viendra petit à petit à jour au fil du film… Et puisque l’on parle de performance d’acteurs, il ne faut certainement pas oublier Ian McKellen, superbe en critique de théâtre vieillissant et réduit à conserver sa place grâce au chantage, dans The Critic, du britannique Anand Tucker.

Toujours du fait de la grève hollywoodienne, n’était pas non plus présente à Toronto Kate Winslet, qui assurait le rôle-titre de Lee, le film dû à la réalisatrice américaine Ellen Kuras inspiré de la vie de la grande photographe Lee Miller. On en attendait beaucoup, du fait de la redécouverte ces dernières années du parcours hors du commun de cette Américaine, au départ à la fois modèle et apprentie photographe de Man Ray — qui a composé pour elle certaines de ses plus belles photos de nus — puis photographe-reporter sur les pas de l’armée américaine de la Libération, et finalement anéantie mentalement par la vue de l’horreur des camps d’extermination nazis, au point de renoncer à son métier. Le film, sans doute handicapé par le choix d’une actrice d’âge mûr, qui ne pouvait pas interpréter de façon crédible Lee Miller face à Man Ray, a renoncé complètement à retracer même minimalement la première phase de sa vie. Il perd ainsi beaucoup, devenant la simple chronique banalisée d’une photographe de guerre.

Le cinéma français en vue

Du côté des professionnels, le stand d’Unifrance accueillit comme chaque année vendeurs et acheteurs français pour leurs négociations, et la réception organisée par l’organisme de promotion de l’audiovisuel français, appuyé par le consulat de France dans la ville, eut d’ailleurs un beau succès. Avec plus d’une quarantaine de films, le cinéma français était l’un des plus représentés à Toronto.

La palme d’or cannoise, Anatomie d’une Chute, de Justine Triet, eut un franc succès lors des séances publiques. En outre, des dizaines de journalistes et professionnels nord-américains ne purent entrer à la séance qui leur était réservée, archi-comble, et qui aurait largement pu être doublée! Même s’il avait déjà été primé à Cannes, Anatomie d’une Chute aurait d’ailleurs été mieux exposé dans la section Gala, nous semble-t-il.

La Bête, l’attractive œuvre complexe et intrigante de Bertrand Bonello, dystopie montrant un futur dominé par l’intelligence artificielle qui semble de plus en plus proche, la réalité rejoignant la fiction, recueillit également de très nombreux suffrages favorables.

Si les cinémas du monde entier étaient donc bien représentées à Toronto, les cinématographies européennes ont d’ailleurs particulièrement marqué leur présence, notamment sous l’égide de l’European Film Promotion (EFP), qui regroupe efficacement la plupart des organismes de promotions nationaux d’Europe pour aider à leur diffusion dans le monde, en parallèle avec ceux-ci.

La popularité du festival auprès des Torontois, enfin, fut éclatante lors du premier week-end de la manifestation. La rue regroupant ses principaux lieux, la rue King, devenue piétonne pour l’occasion, accueillit des milliers de badauds venus écouter des concerts improvisés ou non, accumuler les gadgets, et se gaver auprès des truck-food installés pour la circonstance en un bel événement joyeux !

Philippe J. Maarek

La Mostra 2023 : envers et contre tout

La 80e édition du Festival du Film de Venise qui s’est déroulée du 30 aout au 9 septembre sur le Lido, avait débuté en pleine crise grave pour l’industrie du cinéma avec la double grève de la guilde des scénaristes et de la guilde des acteurs entraînant la fermeture d’Hollywood, et l’interdiction faite aux acteurs de faire la promotion des films des studios pendant cette période. Pour la Mostra, qui a toujours été un haut lieu de glamour et de célébrités, on aurait pu craindre les conséquences négatives d’un festival privé d’un de ses grands atouts : le défilé des grandes stars américaines habituellement présentes pour faire la promotion de leurs films sur le tapis rouge, pour le plus grand bonheur d’un public fidèle agglutiné dès le matin devant le palais du Festival et d’une presse people avide d’interviews et de photos de célébrités. Mais, en fin de compte, la qualité des films toutes sections confondues a largement compensé l’absence des stars. La grande diversité de genres, de cultures, et de voix, a confirmé une fois de plus le haut niveau du plus ancien festival de cinéma mondial.

Parmi les 23 films en compétition, on trouvait des biopics ‘glamour ‘allant directement sur les plateformes de streaming, drames intimes et films abordant les grands thèmes de notre époque en passant par des histoires de tueurs à gages et autres excellents plaisirs pour grand public, comme Bastarden de Nikolaj Arcel. On en retiendra surtout Poor Things du réalisateur grec Yorgos Lanthimos, œuvre fantasque et baroque aussi audacieuse que joyeusement subversive aux images délirantes. Acclamé avec ferveur aussi bien par la critique que par le public, il remporta sans surprise le Lion d’Or. Puis, aux antipodes, il y a eu le drame écologique et poétique Evil Does Not Exist, du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi , situé dans une région isolée du Japon où des villageois se révoltent contre un projet de construction d’un camping de luxe, qui a obtenu le Grand Prix du Jury et le Prix Fipresci de la critique internationale.

Mais pour le directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera, les festivals « ne sont pas des ghettos, où nous nous enfermons dans notre petit jardin de beaux films, mais une fenêtre qui s’ouvre sur les préoccupations contemporaines sur lesquelles il faut prendre position ». Si l’année dernière la Mostra avait ainsi mis en avant des films réalisés par des cinéastes ukrainiens et iraniens, cette irruption du réel s’est manifestée cette année avec deux films qui nous ont confrontés avec la crise des réfugiés, l’un des problèmes politiques et humanitaires les plus brûlants de notre époque qui secoue et divise l’Europe. Deux films, dont la forme et le fond ne peuvent être plus différents.

Green Border, film de deux heures et demie en noir et blanc de la cinéaste polonaise chevronnée Agnieszka Holland, aux images saisissantes presque documentaires, nous amène dans les forêts sombres et marécageuses de la région frontalière entre la Pologne et la Biélorussie. Il nous fait partager l’histoire poignante d’une famille syrienne et d’une femme afghane qui essayent de rejoindre l’Europe depuis la Biélorussie . Désespérés, blessés et affamés, ces prisonniers d’un jeu diplomatique cynique qui les dépasse, se retrouvent ballotés entre ces deux pays, sans cesse repoussés à travers les fils barbelés de part et d’autre par des garde-frontières appliquant sans état d’âme des consignes de push-back d’une brutalité sidérante, tandis qu’un groupe de militants et une psychologue polonais tentent de leur venir en aide en prenant des risques considérables.

Green Border, qui a reçu le prix spécial du jury, est un film en colère que l’on prend en pleine figure comme un coup de poing , une critique virulente sans concession du racisme institutionnel et du cynisme de la politique polonaise. Il dévoile crûment des pratiques frontalières qui contrastent singulièrement avec l’accueil généreux que les Polonais ont fait aux réfugiés ukrainiens. En effet, comme le rappelle Agnieszka Holland, deux millions de personnes ont été accueillies depuis le début de la guerre en Ukraine mais chaque jour, des gens continuent de mourir encore à la frontière biélorusse. La réaction violente du vice-ministre de l’Intérieur polonais, Blazej Pobozy, qualifiant le film de « calomnie dégoûtante qui déshonore ceux qui protègent leur pays », ne fut une surprise pour personne, d’autant que l’immigration est un thème central à l’approche des élections du 15 octobre, où le parti nationaliste, Droit et Justice (PiS), affirme que seul son gouvernement peut garantir la sécurité des frontières.

Déjà sorti ,sur les écrans en Pologne, le film continue à faire des vagues puisque le pouvoir essaie à tout prix d’imposer que les projections soient précédées d’une publicité spéciale sur les éléments manquants dans le film. De son côté, Agnieszka Holland a porté plainte contre le gouvernement, arguant que son film est une « tentative de donner une voix à ceux qui n’en ont pas ».

Alors que Green Border de Holland est une réponse spécifique à la crise des réfugiés cherchant à sauver leur vie qui se joue dans l’ombre et l’indifférence générale sur la frontière est de l’Europe, l’histoire des deux adolescents sénégalais que nous raconte l’italien Matteo Garrone dans IO Capitano est bien différente.

Seydou (Seydou Starr), qui vit avec sa mère et ses sœurs, et son cousin Moussa (Moustapha Fall), rêvent de quitter leur maison de Dakar, au Sénégal, pour tenter leur chance en Europe. Garrone prend soin de montrer que ces adolescents ne fuient pas la maltraitance, ni même la pauvreté. Ils mènent une vie bien remplie ; ils jouent de la batterie, font du football, et ont trouvé des petits boulots après l’école — ce qui leur permet d’économiser suffisamment d’argent pour financer leur projet. Ce voyage, préparé avec une insouciance désarmante, se transforme vite en un périple à la fois bouleversant et terrifiant. Il les mène à travers le désert du Sahara, puis dans les prisons libyennes , lieux insoutenables, pour être vendu ensuite comme travailleur-esclave à un richissime Libyen, avant de pouvoir finalement embarquer sur l’un de ces bateaux de fortune rouillées et surchargées, envoyées sans scrupules vers les côtes italiennes et souvent à la mort par la mafia locale.

Le sujet du film est d’une actualité brûlante pour le public italien. C’ est un autre type de migration, lié à la démographie africaine et à la mondialisation — 70 % des habitants de l’Afrique subsaharienne ont moins de 30 ans. Ces adolescents de Garrone, dont l l’histoire est basée intégralement sur des témoignages de jeunes migrants arrivés en Italie, ont accès aux réseaux sociaux, aux smartphones et à la télévision et ont donc une fenêtre constamment ouverte sur l’image d’une Europe idéalisée. D’après Garrone, quoi de plus naturel et compréhensible que cela leur donne envie de vivre dans un pays qui semble plus attrayant, au point d’être prêts à risquer leur vie pour s’y rendre.

Matteo Garrone, qui a reçu le prix de la mise en scène, nous livre un film urgent et important de par son inversion du regard sur les jeunes migrants qui échouent sur les rives de l’Europe ; un rarement abordé au cinéma dans une fiction. Cependant, la bande-son pop et les images parfois trop magnifiques et léchées comme celle d’une femme morte de soif dans le sable scintillant du désert qui s’élève soudain comme un ange pour planer au-dessus de Seydou, une image qui laisse songeur et nuit un peu à l’authenticité du récit.

« Je ne donne pas de réponses », explique Garrone, « je raconte l’histoire de leur voyage et j’essaie de laisser le public vivre subjectivement leur expérience émotionnelle. Après cela, c’est aux spectateurs de tirer leurs propres conclusions ».

Il sera intéressant de voir l’accueil que le film va recevoir en Italie, pays en pleine crise migratoire. Le récent afflux massif de nouveaux migrants sur l’île de Lampedusa suscite des débats houleux à l’échelle européenne et a déjà déclenché un durcissement de la position du gouvernement d’extrême-droite de Meloni face à l’immigration. Il est piquant de noter que c’est précisément dans ce contexte que l’Association nationale italienne des industries cinématographiques (ANICA) a choisi, le 20 septembre dernier, le film Io Capitano de Matteo Garrone pour représenter l’Italie aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international, justement parce que le film incarne « le désir universel de recherche de la liberté et du bonheur. »

Comme chaque année, il y a eu à Venise un ‘buzz’ engendré et diffusé à souhait par toute la presse internationale. Cette année c’était l’invitation donnée aux ‘hommes à abattre’ – Woody Allen, Roman Polanski et Luc Besson qui a déchainé les gardiennes du temple du néo-féminisme et attiré la foudre sur la tête du directeur artistique de la Mostra.

Une polémique qui a laissé Alberto Barbera de marbre. Toujours droit dans ses bottes il a déclaré : « Je ne suis pas un juge à qui l’on demande de se prononcer sur le mauvais comportement de quelqu’un. Je suis un critique de cinéma, mon travail consiste à juger la qualité de ses films. Il faut faire la distinction entre l’homme et l’artiste. Mais bien sûr, c’est une situation très difficile. » Et de rappeler que d’ailleurs ni Besson ni Allen ont été déclaré coupable la justice.

A la Mostra, Barbera est loin d’être le seul à défendre cette position. Ainsi, Woody Allen a été applaudi avec enthousiasme par ses fans lors de son arrivée sur le Lido, éclipsant une petite quinzaine de manifestants torse nu venus dénoncer la « culture du viol » supposée du festival.

Même la projection de presse de son 50e film, Coup de Chance, présenté hors compétition, fut accueillie avec la plus grande bienveillance et de grands éclats de rire. Il faut dire que cette comédie légère et jouissive autour d’un triangle amoureux avec un dénouement de choc, qui a déclenché une salve d’applaudissements, fut un véritable bouffée d’air frais plus que bienvenu.

Et pour un moment, Woody Allen a fait oublier la fatigue engendrée par le système de réservation en ligne, où des algorithmes aussi opaques qu’incompréhensibles ont désormais remplacé le libre choix du journaliste pour réguler, trier et contrôler l’accès aux salles. Ce qui plombe quand même l’ambiance du festival et les conditions de travail des journalistes. Et révolte bon nombre de critiques, habitués du festival depuis très longtemps, qui regrettent avec nostalgie le monde d’avant, où il suffisait de montrer son accréditation pour accéder librement aux projections de presse, et où l’attente dans la queue devant les salles était même un moment de convivialité agréable pour discuter entre collègues et amis. Or, cette année, pour faire face à l’afflux sur le portail de réservation et « afin de ne pas pénaliser ceux qui allaient assister aux premières projections du matin, l’heure d’ouverture du site de réservation en ligne a été avancée à – 6h30 du matin, ajoutant encore un brin de masochisme à l’exploitation d’une bonne partie des critiques indépendants qui travaillent déjà à perte en payant de leur poche leurs frais de séjour et de voyage. »

Malgré toutes ces griefs, une fois le festival terminé, on pense déjà à la prochaine édition. La Mostra, c’est un peu comme une addiction – en plus de son programme d’une grande richesse renouvelée année après année, son site singulier, niché sur le Lido en plein milieu de la lagune vénitienne et son ambiance si particulière offrent des moments de pur bonheur que l’on aura du mal à ressentir à Cannes et encore bien moins à Berlin…

Barbara Lorey de Lacharrière

Les documentaires arabes de l’AIFF : Une praxis de résistance au Festival d’Amman.

Du 15 au 22 Août, a eu lieu le festival International du film à Amman (Awal film «premier film ») sous le slogan « Histoires et commencements ». Pour sa quatrième édition, le festival intègre pour la première fois le prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique (Fipresci) dédié à la section « films documentaires arabes ». Huit films documentaires venus du Liban, Palestine, Egypte, Tunisie, Soudan, Irak et Maroc étaient sélectionné dans cette catégorie. Il a été attribué au film palestinien Lyd de Rami Younes et Sarah Friendland.

Une thématique commune s’est laissée voir dans la catégorie « documentaires arabes», celle de la jeunesse arabe. Une jeunesse insoumise qui aspire à un lendemain meilleur. Anxious in Beirut de Zakaria Jaber (Liban), Baghdad on fire de Karrar Al-Azzawi (Irak), Broken Mirrors de Othmane Saadouni (Maroc) et Lyd (Palestine) traitent tous d’un sujet à la fois unique et universel, celui du rapport relatif et ambigu des jeunes à leur pays. Chacun de ces films est une démonstration à la fois touchante et troublante d’une jeunesse incomprise et révoltée qui pose la question suivante : Que font de nous les politiciens?

Si au Maroc le discours filmique demeure dans le non-dit tel que le sujet de l’homosexualité ou celui de la quête identitaire d’un groupe de danseurs, à Beirut la colère des jeunes manifestants contre le gouvernement corrompu atteint son apogée.

Broken Mirrors, un documentaire qui opte pour une mise en scène et des témoignages sans faire basculer l’un dans l’autre, une des faiblesses du film, ne prend pas le risque d’aller jusqu’au bout. En effet, les personnages du film, de jeunes danseurs qui défient le regard de la société marocaine, très conservatrice, qui voit de mauvais œil cette discipline artistique, ne sont pas complétement esquissés.

Anxious in Beirut, qui se présente comme une sorte de work in progress, est un documentaire qui se distingue par la grande envie du réalisateur de tout dévoiler et de tout dire, tout en mettant en scène ses personnages. Un film effervescent qui bouillonne par son discours ainsi que par les témoignages des jeunes libanais.

Baghdad on fire, dont le récit expose une fibre narrative similaire à celle de Anxious in Beirut, présente une jeunesse irakienne qui se soulève face au gouvernement, réclamant le droit de vie dans son pays et de ne pas avoir à prendre la lourde décision de partir ailleurs. Anxious in Beirut et Baghdad on fire, films basés sur du cinéma vérité à la Jean Rouch, portent leur intérêt aux personnages, à leurs témoignages, à la trame du réel souvent improvisée. Qu’ils soient libanais ou irakiens, les personnages réclament une patrie, un pays dans lequel ils peuvent vivre, travailler et rêver. Le propos est de réclamer dignité et justice.

Quant à Lyd, c’est un documentaire qui revient sur l’exode palestinien et le massacre de 1948 et des conséquences géopolitiques notoires. La population palestinienne héritée de cette guerre, des jeunes et des enfants, témoignent d’une terre palestinienne, devenue israélienne, comme étant un souvenir vague, un imaginaire hérité des parents et des grands parents.

Cette section « Documentaires arabes » du Festival d’Amman laisse voir une praxis de résistance. Toutes ces visions « immédiates » filmées sur le vif qui tentent de nous rapprocher de la réalité portent un discours commun, celui d’une crise politico- identitaire ressentie par la jeunesse de plusieurs pays arabes. Les images, troublantes, entre discours directs et métaphores cyniques, amènent les réalisateurs arabes à repenser un ordre social et politique préétabli, en filmant le flux d’un autre réel, le leur. Ces films nous livrent le récit d’une époque où les jeunes suffoquent de l’injustice sociale, de la défaillance politique et d’un déracinement identitaire. Comment envisager ces pays dans le futur ? Comment surmonter une souffrance infligée par les politiciens dont toute une génération en subit les conséquences ? Ces documentaires qui semblent être un dernier cri de détresse, ce questionnement, engagent tant les protagonistes que les spectateurs de ces films sur le destin de la jeunesse dans les pays arabes.

Néanmoins, c’est aussi une lueur d’espoir, l’espoir que demain sera meilleur, que demain leur voix fera écho chez les politiciens qui jusqu’à aujourd’hui, ne semblent pas vouloir les entendre.

Henda Haouala

Le 76e Festival du Film de Locarno

Le Festival du film de Locarno, qui se déroule sur 10 jours du 2 au 12 août, est considéré comme l’un des dix meilleurs au monde. Avec 11 sections, trois concours et 20 prix, certains choix de la 76e édition ont été quelque peu déconcertants.

Le jury était présidé par l’acteur français Lambert Wilson et composé de l’actrice franco-iranienne Zahra Amir Ibrahimi (Prix d’interprétation féminine pour Les Nuits de Mashhad de Ali Abbasi à Cannes en 2022), de l’Américaine Leslie Kleinber, directrice du cinéma au Lincoln Center, de la réalisatrice britannique Charlotte Wells et d’Amatias Knoll, président de l’Académie européenne du cinéma (Pays-Bas).

Les jurés ont décidé d’attribuer le Léopard d’or à la production irano-allemande Mantagheye Bohrani (Critical Zone) du réalisateur iranien Ali Ahmadzadeh, considérant le film comme « un hymne à la liberté et à la résistance en Iran« .

Ce film écrit et réalisé par Ali Ahmadzadeh (né en 1986) raconte l’histoire d’une nuit dans un Téhéran semi-déserté. Il a été tourné sans autorisation du régime iranien, avec des acteurs non-professionnels. Critical Zone montre des personnages et des situations que l’on ne voit habituellement pas dans les films iraniens diffusés dans les festivals internationaux. Il a été filmé en secret et donne un aperçu des enfers de la ville d’une manière trouble et étrange. Téhéran semble être un foyer de trafiquants de drogue, de toxicomanes, de pervers et de fous qui trouvent leur seul refuge dans cette vie abjecte.

Le contexte a obligé le réalisateur à diviser le tournage en dix courts métrages, à partir desquels le film a été réalisé. L’équipe était réduite à l’acteur principal, au réalisateur, au caméraman et au preneur de son.

Une petite caméra manuelle a été utilisée pour filmer secrètement certaines scènes à l’aéroport, où le réalisateur s’est glissé dans les files d’attente à pour éviter d’attirer l’attention. Il a parfois eu recours à de faux permis et, à d’autres moments, à des pots- de- vin à la police. « J’ai profité de toutes ces circonstances pour le motiver, lui et l’équipe, à dire ce qu’il voulait dire en tant que réalisateur », a déclaré Sina Ataeian Dena, le producteur irano-allemand du film lors du discours d’acceptation du prix à Locarno, représentant qu’Ahmadzade qui ne pouvait pas quitter l’Iran.

Le producteur, dans son discours, a exhorté le monde à soutenir le peuple iranien. Il a également accordé une interview sur le film et les conditions imposées au tournage pour le bulletin d’information du festival, concluant en disant qu’il avait appris comment fonctionne le régime en Iran : « Plus une personne est sous les projecteurs, plus elle est en sécurité ».

Ce prix a pourtant déçu de nombreuses attentes, notamment parmi les critiques, qui se sont tournés en grand nombre vers le film N’attendez pas grand-chose de la fin du monde du réalisateur roumain Radu Jude. Il a tout de même remporté le Prix spécial du jury. Jude a prononcé un discours politique, non dénué d’humour, mais appelant à la non neutralité de la position à l’égard de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine, en faisant notamment référence à la Suisse.

Le long métrage de Jude, d’une durée de 163 minutes, parle du travail, de l’exploitation, de la mort et de la nouvelle économie du travail. Surmenée et sous-payée, Angela parcourt Bucarest en voiture pour le casting d’une vidéo sur la sécurité au travail, commandée par une entreprise multinationale (germano-autrichienne). Le film montre comment ces entreprises tentent de rejeter la responsabilité des accidents uniquement sur les travailleurs.

Le prix de la meilleure réalisation ( également prix de la Fipresci) a été décerné Maryna Vroda pour le film ukrainien Steppes, une oeuvre d’une profondeur humaine certaine. La réalisatrice a terminé le tournage avant le début de la guerre en Ukraine. Steppes est l’histoire d’Anatoliy, un homme qui rentre chez lui pour prendre soin de sa mère mourante. La rencontre avec son frère et une femme qu’il aime l’amène à réfléchir à ses choix. Le film évoque le thème de la disparition, du départ et de la séparation de quelque chose de précieux ainsi que le silence des générations passées sur leur histoire dans une société post-soviétique.

Le documentaire français Nuit obscure-Au revoir ici, n’importe où » (183 min.) de Sylvain George, a reçu une mention spéciale du jury. Le réalisateur a suivi pendant des années, dans une enclave espagnole au Maroc, la marche de jeunes mineurs originaires du Maroc qui tentaient d’atteindre le « paradis » européen par tous les moyens. En mettant en scène avec une caméra sensible et un regard esthétique, malgré la situation, des enfants vivant dans la rue, il a montré comment résiste à ces situations la personnalité de ses héros.

Nada Azhari Gillon

Soutien au cinéma iranien et à la liberté d’expression

Communiqué de Presse de l’Union des Journalistes de Cinéma du 16 août 2023

L’Union des Journalistes de Cinéma constate avec tristesse qu’un nouveau cinéaste iranien vient de se voir condamné… pour avoir présenté son film au Festival de Cannes sans autorisation officielle.

Le réalisateur iranien Saeed Roustaee a en effet été condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir envoyé son film Leïla et ses frères au Festival de Cannes où il a figuré en compétition en 2022 et y a obtenu le prestigieux Prix Fipresci de la Critique Internationale. En outre, le jugement lui interdit toute activité dans le cinéma pendant cinq ans, sous peine de voir son sursis révoqué. Le film avait déjà été interdit de projection en Iran.

L’Union des Journalistes de Cinéma s’élève contre cette nouvelle atteinte à la liberté d’expression de cinéastes iraniens reconnus dans le monde entier et récompensés dans les plus grands festivals de cinéma.

La guerre et l’exclusion sociale au 63e Festival du film de Cracovie

Cette année, le Festival international du film de Cracovie a célébré son 63e anniversaire. Organisé par la Fondation du film de Cracovie, le festival porte un double objectif : promouvoir le cinéma polonais et présenter des documentaires et des courts-métrages internationaux. La compétition internationale de films documentaires (15 longs métrages) a été marquée par des thèmes et politiques spécifiques à la Pologne et à l’Europe de l’Est, ainsi que par des questions sociales qui dépassent la région, abordées plutôt par les co-productions internationales. Les tensions géopolitiques accrues qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine étaient visibles tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles du festival. Des collectes de fonds indépendantes en soutien à l’armée ukrainienne et aux associations de réfugiés ont été organisées quotidiennement dans le centre-ville. Étant donné la proximité de Pologne avec le conflit, il n’est pas surprenant que plusieurs films du festival aient évoqué directement ou indirectement la situation militaire dans les pays d’Europe de l’Est.

Ainsi, Signs of War, co-réalisé par Juri Rechinsky et le photographe de guerre Pierre Crom, a présenté le récit personnel du photographe qui a suivi de près les événements qui ont fait suite à l’annexion de la Crimée en 2014. La population de l’est de l’Ukraine a connu des tensions et des conflits quotidiens au cours des dernières années précédent l’invasion de 2022, même si ceux-ci étaient en partie invisibles pour la communauté internationale. Cependant, la réaction des habitants à la présence russe est plus complexe. Le film présente à la fois des images de propagande orchestrée par l’armée russe et d’authentiques rassemblements anti-ukrainiens. Un plan particulièrement intéressant présente un groupe de civils pro-russes non armés qui tentent d’arrêter l’avancée d’un char ukrainien avec leurs propres corps. Plus qu’un simple récit de l’invasion russe, le film témoigne sa complexité et de ses multiples facettes.

Motherland d’Alexander Mihalkovich et Hanna Badziaka aborde la question de la violence exercée contre les jeunes conscrits au Belarus, l’un des treize pays d’Europe qui n’ont pas abandonné la conscription. Le film recueille des témoignages de conscrits qui ont subi de nombreuses tortures pendant leur service, laissant entendre que certains des conscrits sont morts sous la torture au sein de l’armée et que leur mort a été faussement présentée comme un suicide. Alternant entre des images de foules en joie lors de célébrations militaires officielles et des témoignages de jeunes conscrits et de leurs mères qui racontent une histoire très différente, le film dresse le portrait incertain d’une société qui, avec les manifestations de 2020, vient de faire ses premiers pas vers un changement possible. Le film suggère qu’au cœur de ce problème se trouve une corruption politique héritée de l’ère soviétique. Cependant, le service militaire obligatoire a des effets négatifs importants sur la santé physique et mentale dans la plupart des pays qui pratiquent la conscription, tandis que le suicide chez les conscrits est un sujet de la recherche internationale depuis les années 1990. En ce sens, l’accent mis par le film sur le passé soviétique ne permet pas d’expliquer les racines du problème, qui résident dans la logique même du système de conscription, ainsi que dans la mentalité masculine et la fierté nationaliste qui alimentent les conditions déplorables de nombreuses armées nationales.

La compétition de films documentaires a toutefois été principalement marquée par des films traitant de questions sociales sous-représentées, tels que Who I Am Not de Tunde Skovran (prix Silver Horn), Is There Anybody Out There ? d’Ella Glendining (prix Fipresci). Les deux films partagent une structure similaire. Ils suivent des personnages qui, après avoir découvert qu’ils sont nés avec des corps différents, se lancent dans une quête pour trouver d’autres personnes qui partagent une expérience similaire, dans l’espoir de trouver leur place dans une société façonnée principalement pour les besoins de ceux qui sont considérés comme « normaux ». Is There Anybody Out There ? raconte l’histoire d’Ella, née avec un handicap physique rare qui a affecté ses jambes, et soulève des questions sur le « validisme » (terme utilisé pour décrire la discrimination à l’encontre des personnes vivant un handicap). Who I Am Not suit la vie de deux personnes intersexes en Afrique du Sud (un terme qui décrit des personnes qui présentent des caractéristiques biologiques à la fois masculines et féminines) et examine la manière dont leur genre non binaire affecte leur vie quotidienne.

Les deux films soulignent l’importance de comprendre et d’accepter son propre corps et sa propre identité, en particulier lorsqu’on est confronté à diverses formes d’exclusion sociale. Cependant, ils soulèvent également une autre question. De nombreux documentaires contemporains se concentrent sur des enjeux importants liés aux politiques identitaires, tels que le genre et la sexualité queer ou la quatrième vague féministe, en ignorant souvent la dimension de la classe sociale. Cette question est loin d’être nouvelle. Dans la théorie politique (et la critique de films), la classe sociale a longtemps été une catégorie analytique importante, mais au cours des dernières décennies, elle est devenue secondaire, voire absente. Cela devient particulièrement évident dans Who I Am Not. Le film suit Sharon-Rose et Dimakatso dans leur quête d’accepter leurs corps uniques, dotés à la fois de chromosomes masculins et féminins. Pour souligner la fluidité des genres, la réalisatrice inclut une scène où Sharon-Rose plonge dans l’eau pour que Dimakatso émerge à sa place, une image poétique qui souligne visuellement la fluidité de leurs corps et la similitude de leur expérience. Le film n’évoque cependant jamais leur différence de statut social. Sharon-Rose a gagné des concours de beauté féminins, travaille pour une grande entreprise pharmaceutique et vit dans les espaces confortables d’un appartement de la classe moyenne. Dimakatso, en revanche, est un activiste qui, rejeté par la plupart des employeurs en raison de son apparence, est au chômage et doit faire face à des problèmes financiers et à l’exclusion sociale. Il est clair que même si les deux personnages sont unis par leur expérience de l’intersexualité, les difficultés auxquelles ils doivent faire face dans la vie quotidienne sont fondamentalement différentes. En ne prenant pas en compte ces différences, le film laisse les spectateurs sans poser des questions cruciales pour comprendre l’exclusion sociale d’une « minorité ». Ces différences sont-elles dues au statut social que les deux personnages ont hérité de leur famille ? L’apparence est-elle un facteur déterminant dans leur degré d’inclusion sociale, puisque l’apparence de Dimakatso ne correspond à aucun genre, alors que celle de Sharon-Rose ressemble beaucoup à celle d’une femme biologique ? En quoi l’expérience de l’intersexualité de Dimakatso, attaché aux croyances traditionnelles de sa communauté, diffère-t-elle de celle de Sharon-Rose, qui semble mener une vie plus « occidentalisée » ? Ne pas aborder clairement les différences entre les expériences respectives des deux personnages, manifestement liées à leurs moyens financiers et à leur statut social, crée une fausse unité qui ne permet pas aux spectateurs de comprendre le problème dans toutes ses dimensions.

Enfin, le film le plus formellement inventif de la compétition vient d’Iran. Il s’agit de Silent House (Khaneye Khamoosh) de Farnaz Jurabchian et Mohammad Reza Jurabchian. Les réalisateurs (sœur et frère) ont décidé de filmer leur propre maison afin de retracer l’histoire de leur famille, en associant des plans contemporains avec des vidéos et des photographies provenant de leurs archives familiales. À travers l’histoire de leur famille, c’est toute l’histoire politique du pays qui se déroule, revisitant la révolution islamique et illustrant indirectement les conditions et les valeurs qui façonnent la société iranienne contemporaine. Leur film atteste à quel point les films qui se concentrent sur un seul objet et un seul lieu peuvent avoir de nombreuses couches et être visuellement impressionnants. Il confirme aussi que, comme les documentaires mentionnés plus haut, une plongée dans l’intime est souvent capable de révéler indirectement des aspects significatifs de questions sociales plus vastes qui le dépassent.

Antonis Lagarias

Cannes 2023 : l’éternelle quête de surprises

Depuis 31 ans que j’arpente la Croisette chaque année, tombé sous le charme de ce festival fiévreux en 1993, mon objectif, en passant d’une salle à l’autre, comme en allant dans d’autres festivals, s’est peu à peu précisé. Découvrir un talent ou une perception du monde originale, chercher à être surpris, en ne limitant pas aux films d’auteurs reconnus (même si le visionnage de ceux-ci est bien entendu une motivation), tout en espérant comprendre certains personnages croisés, voire ressentir une émotion particulière, voilà ce qui me meut. Avec parfois l’espoir que cette émotion soit capable de vous terrasser, comme ce fut le cas me concernant face à La Leçon de Piano, Soleil Trompeur ou Land and Freedom, au milieu des années 90.

Le Festival de Cannes, par son intensité, la richesse de sa programmation, les personnes qu’on y rencontre, l’ambiance électrique qui y règne durant 12 jours, a toujours eu une place spécifique dans mon cœur. Point d’orgue d’une année cinéma, depuis qu’au passage dans la rue d’Antibes, où devant le cinéma Star accueillant alors des projections du marché du film une attachée de presse nous agrippa pour remplir la salle d’un film tunisien sous-titré en anglais (si vous pensez à La Cité de la Peur, vous voyez juste), il s’agit d’un rendez-vous immanquable. Au fil des ans, j’ai eu la chance d’écrire pour différents supports, passant progressivement de non badgé, à cinéphile puis professionnel, avant d’entrer officiellement dans la presse. Et si cette année 2023 a été particulière, par l’intégration du jury Fipresci, grâce au soutien de l’UJC, la quête de surprises n’en aura été que plus forte.

Changements de genre

Au fil des projections d’une 76e édition, force est de constater que quelques auteurs habitués semblaient installés dans une certaine routine (Nanni Moretti avec Vers un Avenir Radieux, comédie politique artificielle et poussive, Ken Loach avec son The Old Oak qui veut traiter trop de sujets d’actualité, Jessica Hausner avec Club Zero, film resté à l’état de concept provocateur…). Les projecteurs, comme nos yeux, se sont alors naturellement reportés sur ceux qui ont opéré un étonnant changement de genre, que ce soit par rapport à leurs films antérieurs, ou pour l’un d’entre eux, au sein du même long métrage.

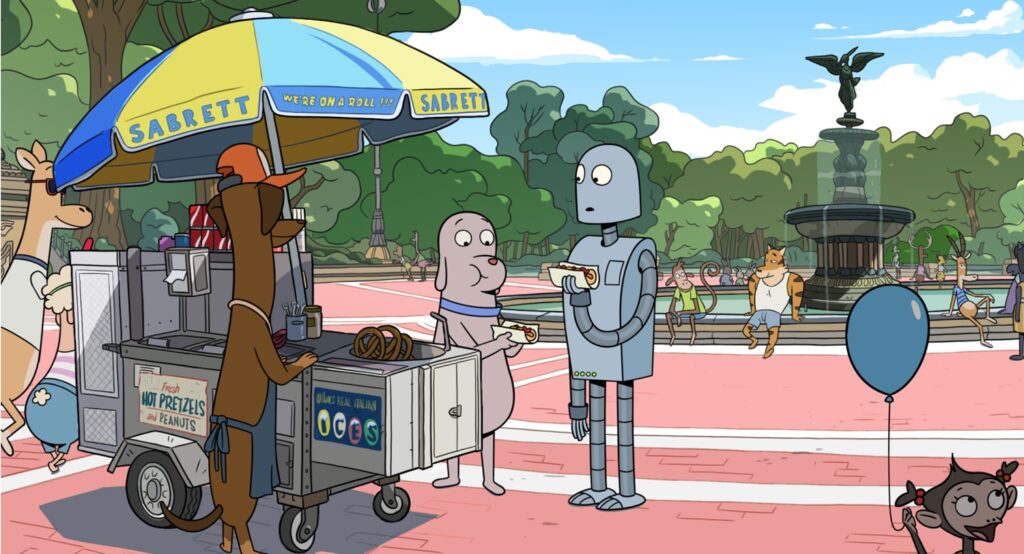

L’Espagnol Pablo Berger a ouvert le bal avec Robot Dreams. Capable de passer de la comédie débridée (Torremolinos 73), au conte poétique muet en noir et blanc (Blancanieves), ou à une histoire d’emprise flirtant avec le fantastique (Abracadabra), le voici qui se lance dans le film d’animation. Adaptation du roman graphique Rêves de robot de Sara Varon (2007), il en reprend les codes esthétiques pour délivrer un conte sensible, dont l’émotion affleure à presque chaque instant. Sorte de Jour sans fin pour un robot coincé sur une plage et séparé de son propriétaire, il s’agit là d’une belle ode à l’amitié et la complicité, comme rempart à la solitude.

Palme d’or pour Paris, Texas en 1984, Wim Wenders a bouleversé nombre de festivaliers avec Perfect Days, film contemplatif dont l’action se déroule au Japon. Portrait d’un homme chargé du nettoyage des toilettes publiques de Tokyo, qui a fort justement valu à Koji Yakusho le prix d’interprétation masculine, il peut aussi être vu comme une fable contemporaine sur les petits riens qui égayent une routine, dans une ville où le contact avec les autres est loin d’être aisé. Son film apparaît ainsi comme résolument à part dans sa filmographie.

Deux auteurs asiatiques ont également opéré une mutation singulière. Il y a d’abord le Japonais Takeshi Kitano, dont le nouveau film de sabre, intitulé Kubi, toujours aussi complexe quant aux enjeux belliqueux et aux manigances, n’hésite pas à montrer les amours homosexuels des samouraïs, tout en inclinant vers la comédie, à force de membres tranchés et de dérision autour de son propre personnage. Mais il y a aussi le Coréen Kim Jee-Woon, touche à tout ayant réalisé aussi bien des films d’horreur (Deux Sœurs), des polars implacables (A Bittersweet Life, J’ai rencontré le Diable) et un western (Le Bon, la Brute et le Cinglé), qui donne cette fois-ci dans la franche comédie avec Dans la Toile. Son film scrute avec humour et force rebondissements les coulisses d’un tournage, s’intéressant autant aux obsessions d’un réalisateur mégalo qui veut tourner à nouveau la fin de son nouveau film, qu’au cauchemar que représentent les égos des acteurs et actrices qu’il emploie. C’est à la fois savoureux et inventif.

Enfin, du côté d’Un certain regard, Rodrigo Moreno est parvenu, en un seul film de trois heures, Los Delincuentes, à opérer un changement de cap total dans sa deuxième partie. Commençant à la manière d’un film de braquage d’apparences datée, le long métrage se meut en film contemplatif, opérant un soudain arrêt dans la tension autour de deux employés de banque, complices malgré eux. S’intéressant soudainement à leurs aspirations intimes, le montage permet alors, tout en avançant dans l’intrigue, de réinterroger certains moments, tout en usant de délicieux jeux de miroirs, auxquels les noms des différents personnages apportent des aspects ludiques autant que signifiants. On suivra attentivement ses prochaines réalisations.

De vraies surprises

© Courtesy of A24 – Mica Levi

Parmi les films enthousiasmants de ce Festival de Cannes 2023, il y eut bien entendu The Zone of Interest, le nouveau Jonathan Glazer, auteur à part d’étrangetés comme Birth avec Nicole Kidman ou Under the Skin avec Scarlett Johansson. Si le jury Fipresci a choisi de primer ce film pour la compétition (le jury officiel présidé par Ruben Östlund lui a également attribué son Grand prix), c’est que l’œuvre, suivant le quotidien de la famille du commandant du camp de concentration d’Auschwitz, parvient à faire froid dans le dos. Par le contraste entre l’animation dans leur pavillon au jardin fleuri et l’horreur à peine perceptible qui se déroule de l’autre côté du mur, par l’utilisation d’un langage contemporain et une répétition qui tirent un trait d’union avec notre époque, et par un impressionnant travail sur le son résonnant comme une alerte, The Zone of Interest se pose en film glaçant mais aujourd’hui indispensable sur le devoir de mémoire.

En compétition également, Les Herbes Sèches de Nuri Bilge Ceylan, possède quant à lui une particularité par rapport aux autres films fleuves (ici 3h17) et particulièrement bavards du metteur en scène turc. Doté de dialogues d’une finesse absolue, c’est autour d’une scène clé de cette histoire de solitudes et de triangle amoureux, que se situe un étonnant principe de mise en scène représentant la soudaine interrogation de conscience du personnage central, un professeur au début sympathique, dont la perception par le spectateur évolue au fil du film. Un long métrage qui aura valu à Merve Dizdar un prix d’interprétation féminine fort mérité. Venu du Sénégal, Banel et Adama de Ramata-Toulaye Sy a aussi séduit, par son allure de conte féministe aux couleurs chaudes et à la superbe photographie. Aussi naïf que cruel, le film surprend par sa manière d’interroger la tradition, les croyances irrationnelles et la place de la femme dans une micro-société.

C’est à la Quinzaine des cinéastes que le film marocain Déserts, de Faouzi Bensaïdi, a été joliment accueilli. Abordant la pauvreté de régions reculées à leur beauté particulièrement cinématographique, cette comédie suit les déboires de deux employés chargés de recouvrer des créances, et offre un surprenant passage onirique dans sa dernière partie. Autre film découvert au Théâtre Palais Stéphanie, Conann de Bertrand Mandico, trip visuellement bluffant qui revient sur la vie de Conann la barbare, grâce à plusieurs actrices qui l’incarnent à différents âges. Le film nous ouvre les portes de différents mondes, plus ou moins imaginaires et référencés, dans une ambiance ‘glitter’ qui en met plein les yeux.

Enfin à Cannes Première et à Un certain regard, ce sont deux films latinos qui auront été de vraies découvertes. Le premier, Perdidos en la Noche d’Amat Escalante, habitué des récits liés à la violence dans son pays, le Mexique, après un début tourné autour des enlèvements perpétrés par la police, se mue en portrait singulier d’une famille dysfonctionnelle de riches, dans ses interactions périlleuses avec le fils d’une disparue. Le second, Les Colons de Felipe Gálvez Haberle, qui suit un ancien militaire, un mercenaire et un métis, aborde l’extermination des peuplades autochtones de Terre de feu, avec une frontalité rarement vue. Primé par le jury Fipresci décerné pour la section Un certain regard, il s’agit, d’une œuvre âpre, crépusculaire, entre le brûlot politique et la fresque historique, dont les jaillissements de violence marquent durablement, autant que la beauté sauvage des paysages.

Le Festival de Cannes 2023, durant lequel peu de films sont finalement ressortis comme des œuvres pouvant marquer l’année cinéma, ni créant une réelle unanimité, aura finalement bien joué son rôle de découvreur. Les surprises passées, à nous journalistes, de maintenant soutenir ces films, au cours de leurs passages dans d’autres festivals, et dans leur chemin vers les salles, pour des séances débats ou des expériences plus individuelles. Et direction le prochain festival… à la recherche de nouvelles marquantes surprises.

Olivier Bachelard

Les prix 2023 de l’Union des Journalistes de Cinéma

Après son Assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 21 avril au matin, l’UJC a procédé à la remise de ses 18e prix annuels. Ils sont destinés à mettre en valeur les métiers du journalisme et de la critique cinématographique. Quatre prix ont été décernés:

• le Prix de l’UJC 2023, pour l’ensemble de sa carrière, à Sophie Avon (Sud-Ouest, Le Masque et la plume)

• le Prix de l’UJC 2023 de la jeune critique à Judith Berlanda-Beauvallet (Ecran Large, Demoiselles d’horreur)

• le Prix de l’UJC 2023 du meilleur entretien à Laurent Delmas (On aura tout vu – France Inter) pour son livre-entretiens, Bertrand Tavernier: Le cinéma et rien d’autre publié chez Gallimard

• La Plume d’Or 2023 du journalisme de cinéma de la Presse étrangère en France, enfin, a été décernée pour la 17e fois conjointement par l’UJC et l’Association de la Presse Etrangère à la critique de cinéma et écrivaine Saideh Pakrowan.

Puis l’Asssociation de la presse étrangère a décerné son « Prix de la mémoire du cinéma » à la réalisatrice, productrice et actrice Véra Belmont, dont le Rouge Baiser est resté dans toute les mémoires, et à qui on doit encore en 2022 le long métrage d’animation Les secrets de mon père. L’APE a également associé à ce prix son producteur Marc Jousset, sa co-scénariste, Valérie Zenatti, et Michel Kichka, le dessinateur de Deuxième génération, dont s’est inspiré le film.

L’APE a également rendu hommage à la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi et récompensé le critique iranien Ali Naderzad.

Reconnaissance méritée du cinéma colombien aux 35e Rencontres Cinélatino de Toulouse

Le succès du cinéma colombien dans les festivals de films en 2022 a sans aucun doute attiré l’attention du monde sur ce cinéma stimulant et innovant. Si nous devions définir l’année 2022, nous la résumerions comme l’année où le cinéma colombien s’est réveillé au niveau international et a montré au monde ce dont il était capable.

Avec de multiples récompenses à Berlin, Cannes, San Sebastian… La grande année du cinéma colombien méritait bien ce Focus sur le cinéma colombien contemporain, dans le cadre des Rencontres de Toulouse – Cinélatino. Le festival a accueilli un grand nombre de cinéastes tels que Laura Mora, Andrés Ramírez Pulido, Theo Montoya, Diana Bustamante, Juan Sebastián Mesa…

De nombreux films du pays ont été projetés avec un fil conducteur apparent : le manque d’appartenance, qui est celui d’un pays qui se réveille d’une guerre interne, d’un cauchemar après la signature de la paix en 2016. L’effusion de sang qui a éclaboussé le pays pendant des années laisse place à une réconciliation nationale plus difficile dans la réalité que sur le papier. Comme toujours, le cinéma est une représentation de la société à un moment donné, les réalisateurs colombiens présents au Focus le savent bien, et ils veulent montrer cette inadaptation, cette difficulté à trouver sa place.

Le joyau de la couronne, en termes de pertinence internationale, était Les rois du monde (Los Reyes del Mundo, 2022) de la jeune réalisatrice Laura Mora, qui a remporté la dernière Coquille d’or au Festival de San Sebastian. Le film raconte la vie de cinq garçons qui vivent dans la rue, jusqu’à ce que l’un d’entre eux, Ra (Carlos Andrés Castañeda), reçoive une lettre lui indiquant qu’il a droit à un terrain, la route pour récupérer ce terrain étant le prétexte utilisé par la réalisatrice pour créer un “road movie” à la colombienne. Les moments de dynamisme du film (danse dans un camion en marche, vélo sur les routes…) contrastent avec des images lentes et contemplatives (le cheval blanc, un vélo qui vole au ralenti…). Nous observons un scénario qui veut nous faire balancer entre un monde réel et un monde onirique, entre le vertige et le calme, entre le besoin et le confort.

Comme la vie même racontée dans le film, le scénario est inattendu : on est sans savoir ce qui se passera dans les séquences suivantes, sans rien de certain, sans croire ce que l’on voit, comme ce rêve où les influences du réalisme magique de Gabriel García Marquez se reflètent dans le merveilleux plan-séquence de la maison inhabitable conçu par Laura Mora.

Toujours dans le domaine des jeunes marginaux, nous avons L´Eden (La Jauría, 2022), d’Andrés Ramírez Pulido, qui a remporté le Grand Prix de la Semaine de la critique 2022 à Cannes. Dans le plus pur style de Michel Franco pour son économie de mouvements de caméra et sa violence calculée et inattendue. Le réalisateur colombien nous présente un centre de détention expérimental. Comme dans Les Rois du monde, un groupe de jeunes sans avenir apparent trouve dans la violence son mode de vie, son mode de relation. Avec une esthétique des plans digne d’un chirurgien, Pulido parvient à transmettre la familiarité du centre de détention, de sorte que nous nous sentons comme un enfant de plus. La brutalité de certaines images, associée à une performance de groupe mémorable, nous fait ressentir la tension à chaque seconde du film. Le scénario pose l’éternel paradoxe de savoir si combattre la violence par plus de violence est la solution ou si, au contraire, de nouvelles techniques de rééducation sont nécessaires pour changer la façon d’être intrinsèque d’une partie de la société qui ne comprend pas le monde sans violence. Les derniers plans sont une déclaration paradoxale des intentions du réalisateur quant à l’avenir de son pays.

Alis (2022) de Clare Weiskopf, qui a remporté l’année dernière le prix ‘Génération 14plus’ à Berlin, propose également un groupe de jeunes aux vies déstructurées. Dans ce cas, un groupe de jeunes filles colombiennes vulnérables partagent leur quotidien avec la caméra, en parlant d' »Alis ». Une manière de guérir par les mots, en se sentant écouté par le réalisateur, en utilisant comme soupape d’échappement l’invention d’un personnage comme « Alis », qui est chacune des filles qui parlent, dans sa version la plus réussie. La charge sentimentale profonde dans les paroles de chacune de ces filles nous fait prendre conscience des traumatismes qu’elles ont dû subir dans leur passé. Cette perception du naturel devant la caméra, la grande innocence que dégagent certaines protagonistes, font que quel que soit le pays d’où l’on regarde ce film, le message atteint les sentiments du spectateur comme une torpille. La valeur ajoutée de ce film est le fait qu’il s’agisse d’un documentaire, ce qui ouvre la voie à ce type de film sur la scène internationale, dans la lignée de Patricio Guzmán et de Maite Alberdi au Chili.

L’indescriptible Anhell69 (2022) de Theo Montoya, lauréat de la Semaine de la critique de Venise, présente ses personnages trans, se débattant dans un monde imaginaire, où il est interdit de faire l’amour avec des fantômes. Ce film onirique est composé de bribes d’entretiens avec des personnes déjà mortes, des amis du cinéaste qui, pour une raison ou une autre, ont intégré le monde des morts, créant ainsi une œuvre réelle, brute, où les fantômes parlent aux fantômes, plaçant le spectateur dans des limbes temporelles et spatiales, survolant Medellín, accompagnant des fantômes aux yeux rouges, assistant à des interviews ou se faisant conduire par Victor Gaviria dans un corbillard. Ici, l’inattendu devient réalité, les morts se réveillent, et le cinéma perd son étiquette pour devenir trans, comme aime à le dire le réalisateur lui-même.

Parmi les autres œuvres vues à Cinélatino Toulouse, et suivant les chemins d’un cinéma où la définition des genres n’est pas claire, nous avons Un Varón (2022) de Fabian Hernandez, qui a été compagnon de festival avec Andrés Ramírez Pulido à Cannes, bien qu’à cette occasion dans la Quinzaine des Réalisateurs. Le personnage de Carlos (extraordinaire Dilan Felipe Ramírez Espitia) souffre de l’obligation de prouver à tout moment qu’il est un homme. La violence et un esprit inébranlable sont les outils pour montrer à la société qui l’on est, une société qui marginalise les faibles ou tous ceux qui s’écartent des lignes préconçues. Les cris de Carlos, qui regrette sa mère, ne lui permettent pas d’atteindre le statut que la société exige de lui. Il a le sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas trouver sa place, et se demande pourquoi il faut constamment prouver qui l’on est. Cela montre, une fois de plus, l’importance pour le cinéma colombien de dépeindre les jeunes de leur pays, qui cherchent à s’intégrer dans la société.

Le Focus de CinéLatino Toulouse sur le cinéma colombien contemporain s’est poursuivi avec de nombreuses autres œuvres du pays andin, comme Nuestra pelicula (2022), La Roya (2021), Virus Tropical (2017), Les jours de la baleine(Los días de la Ballena, 2019)…. Un Focus qui montre le moment social d’un pays, tout en rendant justice à la trajectoire récente du cinéma colombien. Une carte de visite pour se faire une idée du type de cinéma colombien que l’on pourra retrouver à l’avenir dans les prochains festivals du monde entier. Un avenir du cinéma colombien qui trouve lentement sa place dans le monde, à l’image de la jeunesse qui apparaît dans ces films, et qui sera, à n’en pas douter, brillant.

David SANCHEZ