Toronto évolue !

La 42e édition du Festival International du Film de Toronto marque sans aucun doute une évolution de la manifestation, évolution qui va incontestablement se poursuivre dans les années à venir. Cela dénote un refus de la routine remarquable d’intelligence pour un festival pourtant devenu depuis quelques années l’un des deux ou trois rendez-vous majeurs du cinéma mondial.

En 2017, la première étape de cette évolution est due à l’équipe qui a mené le Festival aux cimes depuis plusieurs années, Piers Handling, son directeur, Michèle Maheux, sa Directrice Exécutive, et Cameron Bailey, son directeur artistique, qui mène un groupe qualifié de programmateurs spécialisés. Interpellés par les professionnels sur le côté un peu trop gargantuesque de la manifestation depuis quelque temps, ils ont su se remettre en cause en supprimant tout simplement deux sections du festival, et en présentant cette année 20% de films de moins que l’année précédente. Cela laissa tout de même une programmation comportant la bagatelle de 296 longs métrages et 101 courts-métrages, sur un total de 7.299 films proposés. Certes, du coup, l’attention des professionnels s’est souvent un peu trop focalisée sur les mêmes films, saturant quelques-unes des projections qui leur étaient réservées. Mais des doubles présentations à la même heure, et plusieurs projections supplémentaires de dernière minute, ont permis de régler la plupart des problèmes.

Tourné vers les professionnels, le festival l’est aussi vers le public local, puisqu’il s’agit d’une des rares manifestations d’ampleur du calendrier du cinéma mondial où le public est accepté. Ainsi, les professionnels peuvent-ils bénéficier d’une véritable « sneak-preview » en quelque sorte, d’une « projection-test » grandeur nature, et ce, devant un public dont la réputation de bienveillance n’est plus à faire. Il fallait voir la chaleur de l’accueil fait à Guillermo del Toro lors de la première projection de The shape of Water, tout juste auréolé de son Lion d’Or vénitien, le réalisateur répondant après la projection aux questions d’une salle enthousiaste. C’est aussi la raison pour laquelle les grand studios n’hésitent pas à montrer leurs films à Toronto, permettant ainsi à la manifestation de présenter toute la palette du cinéma, et non pas seulement du cinéma « de festival » qui ne sort même plus en salles ordinaires.

vers le public local, puisqu’il s’agit d’une des rares manifestations d’ampleur du calendrier du cinéma mondial où le public est accepté. Ainsi, les professionnels peuvent-ils bénéficier d’une véritable « sneak-preview » en quelque sorte, d’une « projection-test » grandeur nature, et ce, devant un public dont la réputation de bienveillance n’est plus à faire. Il fallait voir la chaleur de l’accueil fait à Guillermo del Toro lors de la première projection de The shape of Water, tout juste auréolé de son Lion d’Or vénitien, le réalisateur répondant après la projection aux questions d’une salle enthousiaste. C’est aussi la raison pour laquelle les grand studios n’hésitent pas à montrer leurs films à Toronto, permettant ainsi à la manifestation de présenter toute la palette du cinéma, et non pas seulement du cinéma « de festival » qui ne sort même plus en salles ordinaires.

Cette ouverture sur la ville et ses habitants est d’ailleurs très concrètement visible lors de la piétonisation de la rue qui borde le quartier général du Festival durant le premier week-end de la manifestation. C’est devenu une véritable kermesse populaire, avec des concerts gratuits, des stands distribuant des cadeaux en tous genres et de populaires « food-trucks ».

Un festival non compétitif… ou presque

Outre l’importance de ces projections avec un public véritable, l’autre grand attrait du festival de Toronto pour les professionnels est son absence de compétition, qui évite les biais habituels de la présence d’un palmarès officiel et de sa couverture journalistique souvent plus axée sur les pronostics quant au palmarès que sur les qualités intrinsèques des films présentés. Quelques prix y sont tout de même décernés, à des titres divers.

Le plus recherché est sans aucun doute le prix Grolsch du public. Il couronna, pour le documentaire, Agnès Varda et JR pour leur Visages Villages, qui, au-delà de son sujet apparent, est aussi le film de la confrontation de deux générations de cinéastes. Le prix Groslch du Public pour la fiction revint à Three billboards outside Ebbing, Missouri. Ce film de l’américain Martin McDonagh est mené par une prestation admirable de Frances McDormand, en lanceuse d’alerte qui s’offre trois panneaux publicitaires géants à l’entrée de sa ville pour dénoncer l’inaction du chef de la police locale. Déjà récipiendaire de l’Oscar de la meilleure actrice en 1997 pour sa prestation dans Fargo, Frances McDormand semble bien partie pour la course au trophée de cette année… en compagnie d’ailleurs de la vedette du troisième film le plus populaire du festival, Margot Robbie, parfaite dans I, Tonya, le film de Craig Gillespie qui narre les errements de la patineuse Tonya Harding, pour qui fut commanditée l’agression de sa principale rivale aux Jeux Olympiques de Lillehammer, en 1996. Une troisième candidate potentielle pour l’Oscar de la meilleure actrice s’est d’ailleurs également manifestée à Toronto, Jessica Chastain, époustouflante de présence et de brio dans Molly’s Game, le premier film du scénariste bien connu de la série télévisée A la Maison Blanche, Aaron Sorkin. Une fois de plus, le festival de Toronto a de la sorte marqué le début de la course aux Oscars, comme tous les ans, ou presque, puisque c’est là que Argo, The Artist ou Moonlight, parmi bien d’autres, ont commencé à attirer l’attention.

Le plus recherché est sans aucun doute le prix Grolsch du public. Il couronna, pour le documentaire, Agnès Varda et JR pour leur Visages Villages, qui, au-delà de son sujet apparent, est aussi le film de la confrontation de deux générations de cinéastes. Le prix Groslch du Public pour la fiction revint à Three billboards outside Ebbing, Missouri. Ce film de l’américain Martin McDonagh est mené par une prestation admirable de Frances McDormand, en lanceuse d’alerte qui s’offre trois panneaux publicitaires géants à l’entrée de sa ville pour dénoncer l’inaction du chef de la police locale. Déjà récipiendaire de l’Oscar de la meilleure actrice en 1997 pour sa prestation dans Fargo, Frances McDormand semble bien partie pour la course au trophée de cette année… en compagnie d’ailleurs de la vedette du troisième film le plus populaire du festival, Margot Robbie, parfaite dans I, Tonya, le film de Craig Gillespie qui narre les errements de la patineuse Tonya Harding, pour qui fut commanditée l’agression de sa principale rivale aux Jeux Olympiques de Lillehammer, en 1996. Une troisième candidate potentielle pour l’Oscar de la meilleure actrice s’est d’ailleurs également manifestée à Toronto, Jessica Chastain, époustouflante de présence et de brio dans Molly’s Game, le premier film du scénariste bien connu de la série télévisée A la Maison Blanche, Aaron Sorkin. Une fois de plus, le festival de Toronto a de la sorte marqué le début de la course aux Oscars, comme tous les ans, ou presque, puisque c’est là que Argo, The Artist ou Moonlight, parmi bien d’autres, ont commencé à attirer l’attention.

La Fipresci, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, décerna deux prix. Le prix du programme « Discovery » alla à Ava, du réalisateur iranien Sadaf Foroughi et celui du programme « Special Presentations » à l’espagnol Manuel Martin Cuenca pour El Autor. Si une section canadienne à proprement parler n’existe plus au sein du festival, afin d’éviter un effet de ghetto, un prix du meilleur film canadien est néanmoins décerné par un jury ad hoc, le prix « Canada Goose », qui revint cette année aux Affamés, du québécois Robin Aubert, que les critiques canadiens considèrent comme un digne héritier du « cinéma-vérité ».

La reconnaissance mondiale du festival lui vaut d’ailleurs d’être soutenu par nombre d’entreprises, l’ajout le plus notable a cet égard ayant été celui de notre compagnie aérienne nationale, Air France. Le transporteur a en effet été cette année pour la première fois le mécène d’une des sections du festival, « Platform », section non négligeable puisque ses programmateurs en sont spécifiquement Piers Handling et Cameron Bailey. Un jury international prestigieux formé de Chen Kaige, Malgorzata Szumowska et Wim Wenders y décerna à l’unanimité son prix, doté de 25.000 dollars par Air France, à Sweet country, de l’Australien Warwick Thornton, qui avait gagné la « Caméra d’or » à Cannes en 2009 pour Samson and Delilah. C’est aussi dans la section « Plaform » que furent programmés Jusqu’à la garde, de Xavier Legrand, tout juste double lauréat à Venise, ou Mademoiselle Paradis, où la réalisatrice allemande Barbara Albert donne un nouveau regard féminin de qualité très actuel aux tentatives du médecin autrichien Franz Mesmer d’utiliser une sorte d’hypnose pour guérir ses patients – d’où le verbe « mesmériser ».

Parmi les autres favoris du public torontois, on notera Suburbicon, le nouveau film de George Clooney, où il dénonce le racisme de façon un peu convenue, mais avec une belle facture, ou Downsizing, l’excellente parabole écologique d’Alexander Payne qui revisite le thème de science-fiction bien connu de l’homme qui rétrécit sans tomber dans le piège du spectaculaire inutile. L’une des premières mondiales du Festival, le remarquable Disobedience, du réalisateur chilien Sebastian Lelio, porté par une superbe performance de Rachel Weisz et Rachel McAdams, objet d’un fort bouche à oreille des critiques et des professionnels, a aussi été l’un des points forts du festival. Ce film devrait faire une carrière intéressante, tout comme Lady Bird, de Greta Gerwig, et dans un registre différent, The Florida project, le film très réaliste de qualité de Sean Baker, que l’on avait déjà distingué pour son film précédent, Tangerine.

Parmi les autres favoris du public torontois, on notera Suburbicon, le nouveau film de George Clooney, où il dénonce le racisme de façon un peu convenue, mais avec une belle facture, ou Downsizing, l’excellente parabole écologique d’Alexander Payne qui revisite le thème de science-fiction bien connu de l’homme qui rétrécit sans tomber dans le piège du spectaculaire inutile. L’une des premières mondiales du Festival, le remarquable Disobedience, du réalisateur chilien Sebastian Lelio, porté par une superbe performance de Rachel Weisz et Rachel McAdams, objet d’un fort bouche à oreille des critiques et des professionnels, a aussi été l’un des points forts du festival. Ce film devrait faire une carrière intéressante, tout comme Lady Bird, de Greta Gerwig, et dans un registre différent, The Florida project, le film très réaliste de qualité de Sean Baker, que l’on avait déjà distingué pour son film précédent, Tangerine.

Du côté des professionnels

Le lieu de rendez-vous des professionnels, l’hôtel Hyatt qui jouxte le quartier général du festival, le « Bell Lightbox », a vu une fois de plus acheteurs et vendeurs venus du monde entier se bousculer. Ils y bénéficiaient même d’une bibliothèque de visionnement pour les films qu’ils n’avaient pas pu voir en salle. Les organismes de promotion du cinéma y tenaient une place importante, à commencer par Unifrance, bien sûr, l’organisme de défense du cinéma français. Son tout nouveau Président, Serge Toubiana, l’ancien directeur de la Cinémathèque Française, fut l’hôte de ce qui fut sans aucun doute la réception professionnelle la plus courue. Il faut dire que la sélection française était l’une des plus importantes du festival, en qualité et en quantité, avec en particulier  Le sens de la fête d’Olivier Nakache et Eric Tolédano, qui fit la clôture du festival, dans la section « Gala », et, parmi d’autres, l’un des films les plus remarqués durant la décade, Les Gardiennes, de Xavier Beauvois.

Le sens de la fête d’Olivier Nakache et Eric Tolédano, qui fit la clôture du festival, dans la section « Gala », et, parmi d’autres, l’un des films les plus remarqués durant la décade, Les Gardiennes, de Xavier Beauvois.

« European Film Productions », l’organisme intereuropéen de promotion du cinéma, était également bien présent à Toronto, réorganisé pour la première fois sous la bannière » EUROPE ! Films. Talent. Spirit ». EFP regroupait sur son « stand-parapluie » pas moins de 13 organismes de promotion du cinéma de divers pays, sans compter les 11 autres qui avaient un stand séparé.

Et la télévision vint…

Si la présence de Netflix et d’autres acteurs de la télévision ne fit pas autant de bruit médiatique qu’à Cannes cette année, le Festival de Toronto s’en est tout de même préoccupé avec la programmation d’épisodes de quelques séries télévisées dans une nouvelle section « Primetime ». On y parla surtout du scabreux The Deuce sur les débuts du cinéma pornographique à New-York dans les années 1970, une série portée avec conviction par Maggie Gyllenhaal.

Le Festival de Toronto a donc clairement commencé en 2017 une évolution dont on suivra avec intérêt la suite dans les années à venir, puisque celui qui l’a si bien mené, Piers Handling, a annoncé que le millésime 2018 sera son dernier à sa tête.

Philippe J. Maarek

Jameson Cinefest 14° Festival international du film de Miskolc (Hongrie)

Dans cette jolie ville aux confins de la Hongrie, le festival de cinéma est un événement très populaire : les séances sont gratuites pour le public et c’est une occasion unique de voir des films qui ont été sélectionnés dans de grands festivals, ou qui viennent juste d’être terminés. Les salles sont pleines, même en semaine et on y voit des spectateurs de tous les âges.

Une sélection éclectique avec des genres très divers mais où, cette année, l’image de la mère a été bien chahutée… Bien sûr, il y avait celle de Mother! de Darren Aronofsky : jeune, possessive et tourmentée, tellement accrochée aux fruits de ses entrailles qu’on se dit, dans le déferlement ahurissant de catastrophes imposées par le réalisateur, que c’est peut être mieux ainsi pour le futur de l’humanité. Dans le délicat Colombus de Kogonada, la mère est une ancienne droguée que sa fille Casey surveille comme du lait sur le feu. Heureusement l’art, par le biais de l’architecture lui permet de se libérer de cette contrainte : un thème peu exploité au cinéma et une jolie découverte de cinéma. Et puis il y a les vraies criminelles, comme dans Les Filles d’Avril de Michel Franco où Avril vole l’enfant de sa fille, et le père avec, sans doute soucieuse de préserver les liens familiaux ; et Lady Macbeth de William Oldroy, tueuse en série pour pouvoir faire tranquillement la sieste sur son canapé…

Une sélection éclectique avec des genres très divers mais où, cette année, l’image de la mère a été bien chahutée… Bien sûr, il y avait celle de Mother! de Darren Aronofsky : jeune, possessive et tourmentée, tellement accrochée aux fruits de ses entrailles qu’on se dit, dans le déferlement ahurissant de catastrophes imposées par le réalisateur, que c’est peut être mieux ainsi pour le futur de l’humanité. Dans le délicat Colombus de Kogonada, la mère est une ancienne droguée que sa fille Casey surveille comme du lait sur le feu. Heureusement l’art, par le biais de l’architecture lui permet de se libérer de cette contrainte : un thème peu exploité au cinéma et une jolie découverte de cinéma. Et puis il y a les vraies criminelles, comme dans Les Filles d’Avril de Michel Franco où Avril vole l’enfant de sa fille, et le père avec, sans doute soucieuse de préserver les liens familiaux ; et Lady Macbeth de William Oldroy, tueuse en série pour pouvoir faire tranquillement la sieste sur son canapé…

Enfin, lorsque les mères ne sont qu’un personnage vraiment secondaire, comme dans Brigsy Bear de Dave McCary, hilarante satire des séries télé éducatives, on a la mère qui kidnappe et l’éplorée incapable ; dans Les Enfants de la nuit d’Andrea De Sica, elle abandonne son fils dans un pensionnat pour riches jeunes gens ; et dans l’excellent A Ciambra de Jonas Carpignano, on peut difficilement applaudir son rôle éducatif. Bref, on a n’a pas vu de mère idéale. Message revanchard des sélectionneurs ou contrepoint salutaire à de très nombreux films contemporains mettant à mal l’image de l’homme ?

Deux films ont un peu déboussolé le public, pour des raisons bien différentes. Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc de Bruno Dumont, sans doute parce que les sous-titres anglais et hongrois ne permettent pas de saisir la splendeur du texte de Charles Péguy ; et Purgatoire de Roderick Cabrido, un long-métrage venu des Philippines où un tripot clandestin est installé dans un faux funérarium (les morts là-bas portent chance aux joueurs), tenu par un travesti. Les vrais cadavres flottent dans un bain de formol et servent de jeux sexuels aux assistants, le tout présenté dans une lumière et une photo qui accentuent bien le côté sinistre de l’ensemble… Mais le dernier film présenté en compétition a permis à tous les spectateurs de retrouver le plaisir du cinéma avec La Passion Van Gogh/Loving Vincent de Dorota Kobiela et Hugh Welchman, long métrage d’animation autour des derniers jours de l’artiste.

Magali Van Reeth

Les principaux prix décernés :

Le jury international a récompensé Western de Valeska Grisebach (Allemagne/Bulgarie/Autriche) et L’Usine de rien de Pedro Pinho (Portugal)

Prix Fipresci : Colombus de Kogonada (Etats-Unis)

Prix œcuménique :Arrythmia de Boris Khlebnikov (Russie)

Prix CICAE : A Ciambra de Jonas Carpignano (Italie/France/Etats-Unis)

Les pérégrinations du Festival international de films de Pristina

Le PriFest, qui a fêté cette année sa 9ème édition, (13-20 juillet 2017), revient de loin. En effet, créer un festival dans le but de développer la culture cinématographique au Kosovo, un pays qui a connu des années de répression et de guerre, n’était pas une tâche facile. A cela s’ajoute la suppression drastique du budget en 2015 par le ministre de la culture de l’époque qui a obligé le festival à se rapatrier à Tirana, en Albanie, sans aucun budget. Le PriFest a pu revenir à Pristina l’an dernier et l’aventure a recommencé…

Le PriFest, qui a fêté cette année sa 9ème édition, (13-20 juillet 2017), revient de loin. En effet, créer un festival dans le but de développer la culture cinématographique au Kosovo, un pays qui a connu des années de répression et de guerre, n’était pas une tâche facile. A cela s’ajoute la suppression drastique du budget en 2015 par le ministre de la culture de l’époque qui a obligé le festival à se rapatrier à Tirana, en Albanie, sans aucun budget. Le PriFest a pu revenir à Pristina l’an dernier et l’aventure a recommencé…

Outre ses quatre sections compétitives (films européens, films des Balkans – également connu sous le nom de « Cinéma du miel et du sang », films courts et de moyen métrage) le festival tente de promouvoir, dans une nouvelle section depuis cette année les films documentaires, et en particulier les sujets liés aux droits de l’homme et à l’environnement.

De plus, PriFest est le seul festival dans la région des Balkans qui dédie un programme aux films ayant pour thème les LGBT. Il l’organise grâce au partenariat avec « Outfest » de Los Angeles pour la promotion des droits de l’homme, de tolérance et d’acceptation des groupes marginalisés de la société.

PriFest a apporté cette année à Pristina plus de 70 films dont 7 premières mondiales, de nombreuses premières internationales et régionales. Il comporte deux fortes cérémonies d’ouverture et de clôture: l’une au Théâtre National, l’autre, sur la place « Zahir Pajaziti », dans le centre de la ville, qu’un écran éphémère et des sièges transforment en cinéma de plein air. Tous les rassemblements se déroulent devant les escaliers du Théâtre national sans barrière avec la rue… Par conséquent, tous les promeneurs peuvent voir les personnalités, les comédiens et les artistes tout en profitant des concerts et programmes musicaux.

Une série d’opportunités pour les aspirants cinéastes kosovars

PriFest tente de donner également aux jeunes cinéastes du Kosovo, qui souffrent de nombreuses difficultés, notamment en terme d’accès facile aux visas pour voyager librement en Europe et ailleurs, la possibilité de rencontrer des cinéastes et des spécialistes de la région et de l’Europe afin d’augmenter leurs chances de réaliser et de coproduire leurs films. Ainsi le festival tente de fonder la base d’une diplomatie culturelle dans ce nouveau pays qu’est le Kosovo.

Afin de donner l’occasion aux cinéastes d’articuler leurs idées et leurs histoires, le festival organise également les « Prishtina Rendezvous », dans le style « speed dating » de rencontres individuelles, un événement qui vise à rassembler des personnes talentueuses de la région des Balkans pour leur offrir une chance de rencontrer des experts internationaux, distributeurs et responsables de vente. Plus de 200 producteurs, distributeurs, représentants des marchés du cinéma, sociétés de vente, fonds de film, professionnels du cinéma d’Europe et de la région, ainsi que des représentants de festivals de cinéma ont assisté à cette édition.

« PriForum days » est également un rassemblement de cinéastes. Il propose des tables rondes et des séances d’intervention d’experts internationaux sur différents sujets liés à l’industrie cinématographique, la distribution, les ventes internationales, la coproduction et le financement. Il comprend également des ateliers pour les acteurs et les étudiants.

« PriForum days » est également un rassemblement de cinéastes. Il propose des tables rondes et des séances d’intervention d’experts internationaux sur différents sujets liés à l’industrie cinématographique, la distribution, les ventes internationales, la coproduction et le financement. Il comprend également des ateliers pour les acteurs et les étudiants.

La sensibilisation à l’environnement est un autre sujet traité dans une section intitulée « Green Film Project », soutenu par Bechtel-Enka. Par cette initiative, PriFest tente d’inciter un groupe cible âgé de 15 à 30 ans, à produire des courts métrages (15 sec – 3 min) comportant un sujet de leur choix sur l’environnement. Les projets sélectionnés par PriFest concourent pour le prix « Green Goddess » et peuvent gagner une caméra professionnelle. Le gagnant du projet Green Film Project de 2017 fut Arian Bytyçi pour Let us breathe.

« Best pitch » est un programme de 4 jours destiné à présenter les projets de premiers ou seconds longs métrages de fiction de réalisateurs se trouvant en phase de développement et de financement. PriFest leur propose des stages de développement (« Pitching ») notamment dans le domaine du scénario, de l’audience et du financement. Des extraits de quatre projets de films en postproduction au Kosovo ont pu être montrés aux vendeurs, distributeurs et d’autres sélectionneurs de festivals internationaux. Hive, un projet de Blerta Basholli, du Kosovo, a remporté l’un des prix de « Best Pitch ». Ce prix comprend 80 000 euros de services en postproduction. Le deuxième projet gagnant de « Best Pitch » a été Sirin par Senad Sahmanovic, de Monténégro.

En plus des projections, le programme le plus récent de PriFest, « Les Etoiles montantes de Kosovo », présente le travail de 10 acteurs kosovars aux invités de l’industrie cinématographique. Les artistes étant considérés comme d’importants atouts pour le pays, PriFest essaie de prendre réellement part à leur destin et montrer leur potentiel pendant le festival.

Enfin, en coopération avec l’Académie du cinéma de Sarajevo (SFA), PriFest offre deux bourses d’études aux étudiants qui souhaitent étudier la réalisation dans cette académie. PriFest offre cette opportunité aux diplômés du secondaire et aux étudiants des universités. SFA est l’académie de cinéma la plus renommée des Balkans.

Bien sûr, tous ces efforts n’ont pas encore pu réconcilier les kosovars avec un écran autre que celui de la télévision et du Box-office. La diplomatie culturelle visée par les responsables ne sera possible qu’en initiant en amont la population et surtout les jeunes à l’image, notamment dans les milieux scolaires et éducatifs.

Shahla Nahid

Principaux autres prix décernés

Meilleur film européen, Mellow Mud, de Renars Vimba (également Prix des « Médias »)

Meilleur film européen, Mellow Mud, de Renars Vimba (également Prix des « Médias »)

Prix FIPRESCI de la Critique Internationale, Amok, de Vedran Tozija

Meilleur film des Balkans, Goran, de Nevio Marasevic

Meilleur moyen métrage, Naked, de Yoram Sachs.

Meilleur documentaire, See you in Chechnya, d’Alexander Kvatashidze

Meilleur film étudiant indépendant, « La femme du TGV » de Timo von Gunten

Prix International à la carrière, à l’actrice Adriana Matoshi

Cannes septuagénaire !

Pour son 70ème anniversaire, le Festival de Cannes 2017 nous a offert une sélection en demi-teinte, inégale dans la forme et aux histoires très sombres. Si sa programmation se veut un avant-poste du cinéma mondial et que le Septième Art est le reflet de nos sociétés, il semble difficile d’y trouver des raisons d’espérer.

Pour son 70ème anniversaire, le Festival de Cannes 2017 nous a offert une sélection en demi-teinte, inégale dans la forme et aux histoires très sombres. Si sa programmation se veut un avant-poste du cinéma mondial et que le Septième Art est le reflet de nos sociétés, il semble difficile d’y trouver des raisons d’espérer.

La famille d’abord est ici bien malmenée. Les couples se déchirent (Faute d’amour, de Andrey Zvyagintsev), se trompent (Le Jour d’après, de Hong Sangsoo), se quittent (Le Redoutable, de Michel Hazanavicius), et quand l’amour est là, ils sont séparés par le terrorisme (Aus dem Nichts, de Fatih Akin), par la prison et l’oppression (Une Femme douce, de Sergei Loznitsa), par la maladie ou par la mort (120 Battements par minute, de Robin Campillo).

Les enfants ensuite, délaissés (Happy End, de Michael Haneke), enlevés, violés (You Were Never Really Here, de Lynne Ramsay) ou sacrifiés (Mise à mort du Cerf sacré, de Yorgos Lanthimos) deviennent les premières victimes, faibles et vulnérables, d’un monde d’adultes lâches, orgueilleux, égocentriques et violents.

Seuls deux films destinés à un public plus familial ont apporté une bouffée d’air, nostalgique pour l’un (Wonderstruck, de Todd Haynes) et plus satirique et actuel pour l’autre (Okja, de Bong Joon Ho), dans un registre fait de rêve et d’enchantement mais plus proche du conte ou de la fable que du « film de festival ».

Par ailleurs, le jour même des célébrations de ses 70 ans, le Festival a été marqué par le terrible attentat de Manchester qui a sonné comme un brutal rappel de l’actualité dans une compétition où celle-ci était relativement absente des films choisis. Seul Jupiter’s Moon de Kornel Mundruczo fait de la thématique des migrants son sujet central, en démarrant par une première séquence d’une traque par la police des frontières hongroises, hallucinante de vérité. Dans The Square, de Ruben Östlund (Palme d’Or) ou dans Happy End, elle n’apparaît qu’en toile de fond pour dénoncer l’aveuglement et le cynisme de nos sociétés occidentales nanties.

Dans ce contexte, et comme dans une sorte de contrepoint, le film de Naomi Kawase apparut comme la révélation de ce qu’est le cinéma : un art qui permet à l’Homme de regarder au-delà des images et de trouver, même dans les ténèbres, un chemin ‘Vers la Lumière’.

Dans ce contexte, et comme dans une sorte de contrepoint, le film de Naomi Kawase apparut comme la révélation de ce qu’est le cinéma : un art qui permet à l’Homme de regarder au-delà des images et de trouver, même dans les ténèbres, un chemin ‘Vers la Lumière’.

A noter pour terminer, deux films historiques qui nous ont offert des reconstitutions à l’esthétique impeccable mais manquant singulièrement de chair et de souffle (Rodin, de Jacques Doillon) ou souffrant d’une adaptation un peu sage d’un roman pourtant sulfureux (Les Proies, de Sofia Coppola). Et dans un registre plus haletant enfin, Good Time de Benny et Josh Safdie ou L’Amant double de François Ozon nous entrainent entre « polar » et thriller, dans deux œuvres à lecture multiple et au rythme savamment entretenu.

Comme chaque année, la remise conjointe des prix Fipresci et du jury œcuménique a ouvert la course aux récompenses cannoises, à la veille de la clôture du Festival. Le prix œcuménique a été décerné à Vers la lumière de Naomi Kawase et 120 battements par minute de Robin Campillo (France) a reçu le prix de la Fipresci dans la sélection officielle, Closeness de Kantemir Balagov (Russie) dans la sélection Un Certain Regard et The Nothing Factory de Pedro Pinho (Portugal) pour les sections parallèles.

Valérie de Marnhac

Palmarès de la compétition officielle Palme d’or : The Square de Ruben Ostlund Prix du 70e anniversaire du Festival de Cannes : Nicole Kidman Grand prix du jury : 120 battements par minute de Robin Campillo Prix de la mise en scène : Les Proies de Sofia Coppola Prix d’interprétation masculine : Joaquin Phoenix pour You Were Never Really Here de Lynne Ramsay Prix d’interprétation féminine : Diane Kruger pour In the Fade de Fatih Akin Prix du jury : Loveless, d’Andreï Zviaguintsev Prix du scénario : La mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos & You were never really here, de Lynne Ramsay Palme d’or du court métrage : Xiao Chen Er Yue de Qiu Yang. Caméra d’Or : Jeune femme de Léonor Séraille.Jean-Louis Comolli reçoit le Grand Prix de l’UJC 2017

L’Union des Journalistes de Cinéma a décerné ses prix lors d’une réception à la Mairie du 4e arrondissement de Paris, à l’invitation de son Maire, Christophe Girard :

- le Grand Prix de l’UJC 2017, pour l’ensemble de sa carrière, à Jean-Louis Comolli

- le Prix de l’UJC de la jeune critique 2017 à Nicolas Shaeller

- le Prix de l’UJC de la meilleure biographie ou du meilleur entretien 2017 à Nicolas Thévenin, créateur et directeur de la publication de “Répliques”, revue consacrée à des entretiens au long cours autour du cinéma.

- La Plume d’Or 2017 du meilleur journaliste de cinéma de la Presse étrangère en France (APE), enfin, a été décernée pour la onzième fois conjointement par l’UJC et l’Association de la Presse Etrangère à Chih-Yuan LIANG.

- Les prix ont été décernés par le Président de l’UJC, Jean Roy, en présence de Raymond Depardon, récipiendaire du Prix de la Mémoire du cinéma que l’APE décerna ensuite et qui clôtura la cérémonie

Festival de Cinema de Lecce: Lingua Franca

L’affiche du Festival del Cinema Europeo (Festival de Cinéma Européen) nous regarde: on y voit un oeil géant avec des cils, marchant sur des pattes, et affublé d’une queue en tire-bouchon…. Mi-oeil mi-bestiole, l’air agile et qui reste bien ouvert au monde qui l’entoure. Ce symbole assez extravagant est représentatif du festival lui-même, qui cette année fête sa dix-huitième édition, et qui se donne pour but de « fonctionner comme intermédiaire entre les différentes cultures et langues de cinéma« , notamment par la promotion d’un cinéma européen multiple et traversant les frontières. Il s’agit avant tout de garder un oeil ouvert sur le monde.

Le festival de cinema Européen de Lecce se déroule dans les Pouilles, le « talon » de la botte italienne, et s’est tenu du 3 au 8 Avril 2017. Les films sont tous projetés à la Multisala Massimo, située sur le bord de la ville historique. Cette année la compétition comportait 12 films – dont beaucoup originaires des pays de l’Europe centrale et de l’Est, particulièrement appréciés cette année par la sélection officielle. Beaucoup des prix décernés se limitaient cependant aux productions nationales, notamment le prix Mario Verdone, en l’honneur du célèbre critique, et remis par ses enfants Carlo, Luca et Silvia Verdone, mais aussi les prix d’honneur remis en hommage aux grands contributeurs du cinéma italien, tel Antonio de Curtis dit Totò.

Le grand prix du festival, l‘Ulivo d’Oro,(l’olivier d’or), a été attribué au long métrage Une Famille heureuse (Chemi bednieri ojakhi) des réalisateurs Nana Ekvtimishvili & Simon Groß. Le film aura été doublement récompensé, puisque également lauréat du prix FIPRESCI, remis par Natalia Moussienko, Alberto Tristano et moi-même. Avec sa réalisation remarquable, le film dépeint un personnage féminin à travers les relations entretenues avec sa famille (joué par Ia Shugliashvili), personnage d’une rare intensité, dégageant une force vitale et mentale. Les permanences, d’une génération à l’autre se chevauchent et se déclinent dans ce film avec une délicatesse indicible. Un film issu d’une coproduction entre l’Allemagne, la Géorgie et la France.

Le grand prix du festival, l‘Ulivo d’Oro,(l’olivier d’or), a été attribué au long métrage Une Famille heureuse (Chemi bednieri ojakhi) des réalisateurs Nana Ekvtimishvili & Simon Groß. Le film aura été doublement récompensé, puisque également lauréat du prix FIPRESCI, remis par Natalia Moussienko, Alberto Tristano et moi-même. Avec sa réalisation remarquable, le film dépeint un personnage féminin à travers les relations entretenues avec sa famille (joué par Ia Shugliashvili), personnage d’une rare intensité, dégageant une force vitale et mentale. Les permanences, d’une génération à l’autre se chevauchent et se déclinent dans ce film avec une délicatesse indicible. Un film issu d’une coproduction entre l’Allemagne, la Géorgie et la France.

Le prix Cineuropa a été attribué au film macédonien When the Day Had No Name, qui se concentre sur une dispute meurtrière entre des adolescents qui luttent pour réussir dans une société phallocrate et oppressante. Réalisé par Teona Strugar Mitevska, le film est une coproduction entre la Macédoine, la Belgique et la Slovénie.

Le Festival de Cinema European a choisi de présenter l’Europe dans toute sa dynamique et sa richesse culturelle. Parmi les trois invités internationaux une rétrospective a été consacré au travail du grand Stephen Frears. Son film My Beautiful Laundrette, inspiré par la nouvelle vague britannique avait su inspirer une génération de cinéastes britanniques. Les autres invités étaient le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, dont les oeuvres récentes ont été largement reconnues, et Agnieska Holland, dont le film récent Spoor est une coproduction entre la Pologne, l’Allemagne, la République Tchèque, la Suisse et la Slovaquie.

Le futur de l’Europe était un sujet important pour le festival, dans le programme et dans la discussion. Le dernier diner du festival par exemple a vu arriver Stephen Frears portant un badge qui proclamait Dubs Now, en référence à la décision du gouvernement britannique d’avoir mis fin au programme Dubs initié en faveur de l’accueil des enfants réfugiés.

Colette de castro

7° Rencontres du sud à Avignon

Avignon : un autre festival pour le cinéma

Avignon : un autre festival pour le cinéma

Pour la 7° année consécutive, les Rencontres du sud se sont déroulées à Avignon du 14 au 18 mars 2017. Une formule originale, tournée vers les avant-premières destinées au public local, en partenariat avec différents cinémas de l’agglomération. Une programmation particulière pour le jeune public à travers le ciné Pitchoun, un partenariat avec l’antenne universitaire et des projections destinées aux exploitants de toute la grande région du sud de la France.

L’équipe des Rencontres cinématographiques fait un travail considérable pour prouver qu’en Avignon, la culture peut être autre que le théâtre au mois de juillet. Emmenées par René Krauss, Claude Damlanthe et Frédéric Perrin, les Rencontres ont proposé cette année une très belle programmation. Dont Un Profil pour deux de Stéphane Robelin, Tunnel de Kim Seong-Hun, L’Opéra de Stéphane Bron, Sage femme de Martin Provost, C’est beau la vie quand on y pense de Gérard Jugnot, Corporate de Nicolas Silhol, Aurore de Blandine Lenoir, Ce qui nous lie de Cédric Klapish, Je danserai si je veux de Maysaloun Hamoud. Pour les productions françaises, toutes les équipes sont venues présenter leur film et rencontrer le public lors des débats après projections.

Pour les professionnels, exploitants et presse, toutes les projections ont lieu au cinéma Pandora dont l’histoire elle-même est liée aux Rencontres du sud et montre la vitalité du cinéma à Avignon. Fermé depuis quelques années, le cinéma Pandora a rouvert au public en 2015, avec une équipe jeune et motivée qui a fait le pari d’une programmation particulièrement originale (films en VO pour amateurs de sensations fortes), tout en accueillant des spectacles du festival off de théâtre en juillet et mettant à disposition des réalisateurs, un studio d’enregistrement ouvert toute l’année.

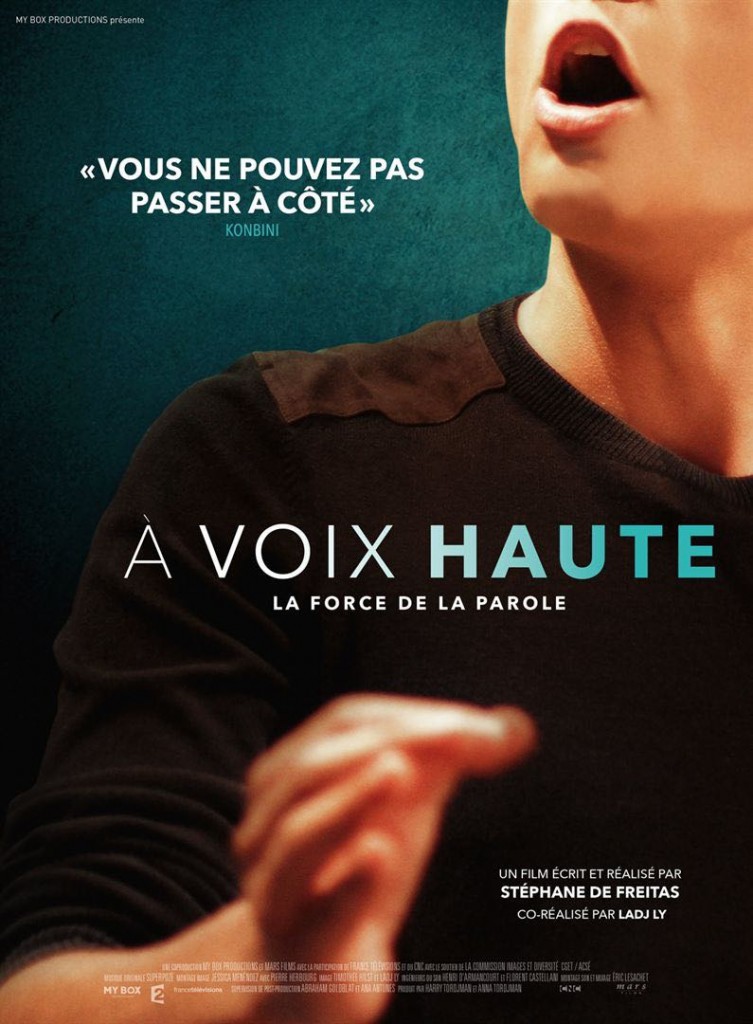

Dans les cinémas d’Avignon, du Pontet, de Villeneuve lès Avignon (pour un séance de drive-in !), le public est venu nombreux. Preuve qu’il y a de laplace pour un autre festival en Avignon ! La semaine se termine avec la remise des Victoires du cinéma qui récompensent très justement ceux qui œuvrent dans l’ombre (exploitants, programmateurs) pour que le cinéma vive toute l’année en France. En 2017, le prix d’honneur a été remis à Louis Aurouze et Jean-Claude Baudoin qui font vivre le cinéma à Gap depuis 40 ans. Comme une évidence, les étudiants ont décerné leur prix au film A voix haute, la force de la parole de Stéphane Freitas et Ladj Ly qui a fortement marqué tous les spectateurs qui ont eu le plaisir de voir ce film en avant-première.

Magali Van Reeth

Berlinale 2017: le grand retour d’Ildikó Enyedi!

L’édition de 2017 du Festival de Berlin a marqué le retour au premier plan de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi… 28 ans après « Mon XX° Siècle » qui lui avait valu la Caméra d’Or à Cannes. Son nouveau long métrage On Body and Soul (« Testrol es Lelekrol ») a en effet obtenu la récompense suprême de la Berlinale, le prestigieux « Ours d’Or » d’un jury présidé par Paul Verhoeven. Film onirique d’une superbe facture visuelle, mais n’hésitant pas non plus à frapper le spectateur par quelques plans d’une violence symbolique, On Body and Soul part d’une relation improbable entre le responsable d’un abattoir et la très digne contrôleuse de qualité qui vient d’y arriver. Ils se découvrent un point commun étonnant qui constituera la base de leur rapprochement : ils ont tous les deux exactement les mêmes rêves! Ildikó Enyedi a même réussi avec On Body and Soul le « Grand Schlem », en quelque sorte, puisqu’elle a cumulé son Ours d’or avec le Prix Fipresci de la Critique Internationale et avec celui du Jury Œcuménique – et même avec celui du public, les lecteurs du grand quotidien local, le « Berliner Morgenpost »!

L’édition de 2017 du Festival de Berlin a marqué le retour au premier plan de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi… 28 ans après « Mon XX° Siècle » qui lui avait valu la Caméra d’Or à Cannes. Son nouveau long métrage On Body and Soul (« Testrol es Lelekrol ») a en effet obtenu la récompense suprême de la Berlinale, le prestigieux « Ours d’Or » d’un jury présidé par Paul Verhoeven. Film onirique d’une superbe facture visuelle, mais n’hésitant pas non plus à frapper le spectateur par quelques plans d’une violence symbolique, On Body and Soul part d’une relation improbable entre le responsable d’un abattoir et la très digne contrôleuse de qualité qui vient d’y arriver. Ils se découvrent un point commun étonnant qui constituera la base de leur rapprochement : ils ont tous les deux exactement les mêmes rêves! Ildikó Enyedi a même réussi avec On Body and Soul le « Grand Schlem », en quelque sorte, puisqu’elle a cumulé son Ours d’or avec le Prix Fipresci de la Critique Internationale et avec celui du Jury Œcuménique – et même avec celui du public, les lecteurs du grand quotidien local, le « Berliner Morgenpost »!

L’Ours d’Argent – grand prix du jury – fut décerné à Félicité, coproduction franco-sénégalaise dirigée par Alain Gomis qui se déroule au Congo. Il y met en scène la relation qui s’établit entre une forte femme, chanteuse de cabaret, et un des clients. Il l’aide de façon inattendue étant donné leurs différences de caractère lorsque son fils a un terrible accident et qu’elle cherche l’argent nécessaire à l’opération. Sans surprises, l’Ours d’Argent de la meilleure réalisation fut décerné à Aki Kaurismäki pour L’autre côté de l’espoir. Sa thématique très actuelle le centre sur un Syrien réfugié en Finlande et correspond tout à fait à la ligne politique traditionnelle « d’ouverture » de la Berlinale – où cette année le nom de Donald Trump résonnait dans toutes les conversations au moins autant que lors des réceptions de gala à Hollywood au même moment…

Quant aux Ours d’Argent de la meilleure interprétation, ils revinrent à Kim Minhee pour sa prestation dans On the Beach at Night Alone, du coréen du sud Hong Sangsoo et à Georg Friedrich, pour son jeu dans Helle Nächte, de l’allemand Thomas Arslan. On fut  sans doute un peu surpris de voir que le prix d’interprétation échappa ainsi à Daniela Vega l’actrice transgenre qui fait toute la force de Una mujer fantastica, de l’espagnol Sebastian Lelio, un film à qui le jury donna en revanche l’Ours d’argent du meilleur scénario. Enfin l’Ours d’argent de la meilleure contribution artistique revint au monteur Dana Bunescu, pour son travail dans Ana, mon amour, du Roumain Peter Netzer et L’Ours d’Argent spécial à Spoor d’Agnieszka Holland. Un seul « oublié » au palmarès, nous a-t-il semblé, le huis clos en un sobre noir et blanc de Sally Potter, The Party, que l’on attendait pas dans le registre de l’humour et qu’interprètent avec un sens magnifique de leur propre dérision Bruno Ganz, Christine Scott-Thomas et quelques autres beaux acteurs.

sans doute un peu surpris de voir que le prix d’interprétation échappa ainsi à Daniela Vega l’actrice transgenre qui fait toute la force de Una mujer fantastica, de l’espagnol Sebastian Lelio, un film à qui le jury donna en revanche l’Ours d’argent du meilleur scénario. Enfin l’Ours d’argent de la meilleure contribution artistique revint au monteur Dana Bunescu, pour son travail dans Ana, mon amour, du Roumain Peter Netzer et L’Ours d’Argent spécial à Spoor d’Agnieszka Holland. Un seul « oublié » au palmarès, nous a-t-il semblé, le huis clos en un sobre noir et blanc de Sally Potter, The Party, que l’on attendait pas dans le registre de l’humour et qu’interprètent avec un sens magnifique de leur propre dérision Bruno Ganz, Christine Scott-Thomas et quelques autres beaux acteurs.

Un festival de plus en plus proteiforme

Au fil des années, le Festival de Berlin se diversifie de plus en plus, qu’il s’agisse de sa présence dans la ville aussi bien que de ses contenus. Le Directeur de la Berlinale, Dieter Kosslick a véritablement démultiplié la manifestation au-delà de la simple compétition officielle de ses origines, aussi bien d’un point de vue géographique que du point de vue des contenus.

Le festival, autrefois limité à quelques salles autour du « Zoo Palast », dans l’ouest de la ville, du temps de la division de l’Allemagne en deux, prend tout d’abord de plus en plus d’espace dans la ville. Ses différentes sections sont en effet reprises dans un nombre de salles de plus en plus important au fil des années, s’implantant ainsi un peu partout dans des salles de quartier. Cela accroit ainsi le côté bon enfant de la Berlinale, qui tient à l’importance de son public payant, à la  grande différence de Cannes où l’essentiel du public est composé de professionnels et n’a pas ce côté ludique. Il fallait ainsi voir l’exultation du public très « local » de la belle salle du « Zoo Palast » pleine à craquer, loin des falbalas du tapis rouge du « Berlinale Palast », plusieurs kilomètres plus loin, pour le film qui fit l’ouverture de la section « Panorama », le déjanté et facétieux Tiger Girl, de l’Allemand Jakob Lass! Ce film compte d’ailleurs deux actrices d’avenir en vedette, Ella Rumpf et Maria Dragus, qui semblent s’être amusées autant que le réalisateur… et la salle.

grande différence de Cannes où l’essentiel du public est composé de professionnels et n’a pas ce côté ludique. Il fallait ainsi voir l’exultation du public très « local » de la belle salle du « Zoo Palast » pleine à craquer, loin des falbalas du tapis rouge du « Berlinale Palast », plusieurs kilomètres plus loin, pour le film qui fit l’ouverture de la section « Panorama », le déjanté et facétieux Tiger Girl, de l’Allemand Jakob Lass! Ce film compte d’ailleurs deux actrices d’avenir en vedette, Ella Rumpf et Maria Dragus, qui semblent s’être amusées autant que le réalisateur… et la salle.

Les contenus, enfin, sont de plus en plus variés. Certes, en dehors de la compétition officielle, les festivaliers endurcis se retrouvent encore le plus souvent dans les salles qui projettent les films de la section « Panorama », dirigée avec flair par Wieland Speck, ou du « Forum International du Jeune Cinéma », où Christoph Terhechte a pris la suite de Ulrich Gregor, son fondateur. On pouvait aussi choisir d’aller voir quelques incunables dans la rétrospective traditionnelle – cette année consacrée au cinéma de science-fiction. Là, le 1984 de Michael Anderson attirait bien sûr l’attention, étant donné l’actualité, mais les pas des amateurs se sont aussi dirigés vers des raretés comme l’Allemand de l’Est Eolomea d’Herrmann Zsoche, le Gog, de l’Américain Herbert L. Strock de 1954, ou l’allusif polonais Ikarie XB1 de Jindirich Polak. Mais l’on note surtout l’apparition de nombre de nouvelles sections dans la Berlinale. Elles sont parfois fort originales, comme celle consacrée au « cinéma culinaire », qui fêtait cette année son dixième anniversaire, ou celle des séries télévisées qui a ouvert l’an dernier. On pouvait aussi se tourner vers les conférences de l’ambitieux « Talent Campus », qui offre à des jeunes des métiers du cinéma du monde entier la possibilité de se frotter pendant quelques jours à leu rs aînés.

rs aînés.

Parmi les nombreux choix qu’ont eu les visiteurs de la Berlinale en 2017, on signalera évidemment en particulier les films qui ont obtenu les autres prix Fipresci de la Critique Internationale. Celui de la section « Panorama » revint à Pendular, de la brésilienne Julia Murat, une allégorie autour de la cohabitation singulière de deux artistes, une danseuse et un sculpteur, partant d’une prémisse amusante. Quant au prix Fipresci du Forum, il revint à Maman Colonelle, du réalisateur congolais Dieuro Hamadi, un film centré sur un fort personnage féminin qui tente de mettre un peu d’ordre au sein d’une population de réfugiés.

Un marché du film de plus en plus actif

Une des caractéristiques du Festival de Berlin est d’être le premier rendez-vous de l’année des professionnels du cinéma de tous horizons. Le « Marché du Film Européen » fondé par Beki Probst est devenu l’un des lieux majeurs de négociation de droits cinématographiques. La forte fréquentation des stands des compagnies cinématographiques du monde entier, toujours plus nombreux chaque année, l’atteste, plus de 9.000 professionnels s’y étant pressés. Les grands stands « parapluie » nationaux s’étendent d’ailleurs de plus en plus, comme par exemple le stand italien, qui est devenu presque aussi grand que le stand allemand. Quant à celui où Unifrance héberge maints professionnels français, on y a même renoncé à son bar habituel pour leur faire de la place !

Le marché berlinois sait en outre suivre les dernières évolutions du cinéma, ouvrant cette année une série d’événements dédiés aux dernières évolutions de la technique (réalité virtuelle, etc.) sous le label « Horizons de l’EFM », sans compter des opérations spécifiques, comme la mise à disposition des professionnels pour la première fois en 2017 d’une plate-forme de promotion du cinéma des pays d’Afrique sub-saharienne. La onzième bourse aux livres « Books at Berlinale », espace d’exposition d’ouvrages susceptibles d’être adaptés au cinéma complétait efficacement la panoplie des moyens mis à la disposition des professionnels du cinéma.

En outre, alors que l’an dernier, l’arrivée de Netflix et d’Amazon avait semblé un peu « décalée », les professionnels d’Internet, confirmant en 2017 leur venue, sont maintenant devenus des acteurs reconnus et à part entière du Marché de Berlin, qu’ils ont contribué à dynamiser.

Devenu ainsi l’un des grands rendez-vous de la profession cinématographique mondial, la Berlinale par son positionnement spécifique entre l’art et l’essai, la politique, et les stars de son tapis rouge, garde ainsi une saveur qui fait le charme particulier, sous le signe de son Ours, l’animal fétiche de la ville de Berlin, rappelons-le.

Philippe J. Maarek

Festival international du film de Mannheim-Heidelberg

Quand les femmes élèvent le monde

Quand les femmes élèvent le monde

Pour sa 65ème édition, du 10 au 20 novembre 2016, ce célèbre festival allemand a présenté une sélection aussi riche que diverse, de premier ou second longs métrages de réalisateurs au parcours et aux origines très diverses. De nombreux films européens et des œuvres venues d’Argentine, d’Iran, d’Israël ou des Etats-Unis. Un seul film représentait l’Allemagne, dans une co-production avec l’Irak. Ce film de Hussein Hassan, Reseba/The Dark Wind, a fait polémique lors de sa première présentation à Heidelberg. Il revient sur les attaques récentes des groupes terroristes de Daesh sur les communautés Yezidis, un groupe religieux non-musulman et donc considéré comme « des infidèles » par les extrémistes. Lors de ces attaques, de nombreuses jeunes femmes ont été enlevées puis vendues comme esclaves, puis rachetées par leurs familles grâce à l’intervention de personnages douteux à la tête d’un trafic très lucratif. Le film montre à la fois le traumatisme de ces jeunes femmes et la répulsion d’une partie de leurs proches à les accepter à nouveau. Ce qui n’a pas plu aux contestataires (dont la plupart n’avait pas vu le film). Et qui montre combien il est toujours difficile de faire une œuvre de fiction avec des événements dramatiques très récents… Mais de toute la sélection officielle, ce fut sans doute le seul avec une aussi forte portée politique.

D’autres films ont dénoncé des faits de société où les crises politiques et sociales rendent difficiles le quotidien des protagonistes, mais ils l’ont fait moins frontalement. Ainsi Serge Avedikian, dans Celui qu’on attendait (France/Arménie) utilise l’humour pour rendre compte de la corruption rampante et de l’inefficacité de l’état et des tensions inter-communautaires qui empêchent l’Arménie d’être ce pays heureux dont rêvent ces habitants. Une Arménie que découvre avec bonheur un acteur égaré dans ses tournées, interprété par Patrick Chesnais. Taras Tkachenko s’appuie sur un personnage féminin dans The Nest of the Turtledove/Gnizdo Gorlytsi (Serbie) pour montrer la vie déchirée des travailleurs migrants. Daryna, employée de maison chez de riches italiens, connaît l’humiliation au quotidien, l’incertitude et la peur de perdre son travail si précaire, alors que sa famille est restée en Ukraine. Avec subtilité, le film montre à quel point nos relations sont perverties par l’argent et ce qu’il faut de courage pour accepter de redevenir soi-même, quitte à vivre plus modestement.

De nombreux films avaient pour personnages principaux des femmes confrontées soit à des traditions entravant leur liberté, soit à des hommes immatures (et parfois les deux en même temps…). Au 19ème siècle aux Etats-Unis, encore aujourd’hui en Iran, en Turquie… Ce sont aussi le chômage et la fin de la pêche artisanale qui poussent une jeune Bretonne à quitter son île et son enfance dans Souffler plus fort que la mer de Marine Place (France), ou le deuil et un chagrin insurmontable qui conduisent Ruth au suicide dans In View de Ciaran Creagh (Irlande), et permettent aux spectateurs de découvrir le remarquable travail de l’actrice Caoilfhionn Dunne.

Enfin, deux films qui font toute la saveur d’un festival. Celui d’Annick Ghijzelings 27 fois le temps (Belgique) est un long poème visuel et sensoriel, une réflexion sur le Temps. Que ce soit dans les îles du Pacifique où le futur, qu’on ne voit pas, est derrière nous, ou au Sahara où le nombre de thés bus ensemble donne la mesure du temps écoulé. Une œuvre originale où chaque image donne du sens à l’ensemble. La voix-off, légère comme un souffle, berce le spectateur face à ces images entremêlées de l’au-delà et du quotidien éternel. Une très belle découverte. Dans un tout autre registre, une excellente comédie de Milos Radovic, Train Drivers’ Dairy/Dnevnik Masinovode (Serbie). Une réalisation soignée, un décor inhabituel, des acteurs excellents et un humour macabre pour une histoire des cheminots hantés par la peur de ne pouvoir éviter un accident mortel. C’est drôle, c’est grinçant mais le réalisateur aime ses personnages et c’est toute la magie du cinéma qu’il convoque pour notre plus grand plaisir !

où le futur, qu’on ne voit pas, est derrière nous, ou au Sahara où le nombre de thés bus ensemble donne la mesure du temps écoulé. Une œuvre originale où chaque image donne du sens à l’ensemble. La voix-off, légère comme un souffle, berce le spectateur face à ces images entremêlées de l’au-delà et du quotidien éternel. Une très belle découverte. Dans un tout autre registre, une excellente comédie de Milos Radovic, Train Drivers’ Dairy/Dnevnik Masinovode (Serbie). Une réalisation soignée, un décor inhabituel, des acteurs excellents et un humour macabre pour une histoire des cheminots hantés par la peur de ne pouvoir éviter un accident mortel. C’est drôle, c’est grinçant mais le réalisateur aime ses personnages et c’est toute la magie du cinéma qu’il convoque pour notre plus grand plaisir !

Le jury Fipresci a récompensé une réalisatrice et décerné son prix à To Keep the Light d’Erica Fae (Etats-Unis, 2016, 1h25).

Magali Van Reeth

Disparition de Pierre Billard

Pierre Billard, critique et historien du cinéma, est mort. Créateur et directeur de « Cinéma », de 1952 à 1967, cet amoureux des films s’est éteint, le 10 novembre, à 94 ans. Il faisait partie de cette armée pacifique et relativement méconnue du grand public qui œuvre passionnément à la vie du cinéma en France, dont on peut prétendre, sans zèle, qu’elle est à nulle autre pareille. Critique et historien du cinéma, Pierre Billard est mort jeudi 10 novembre à Paris, rassasié de jours, à l’âge de 94 ans.

Pierre Billard, critique et historien du cinéma, est mort. Créateur et directeur de « Cinéma », de 1952 à 1967, cet amoureux des films s’est éteint, le 10 novembre, à 94 ans. Il faisait partie de cette armée pacifique et relativement méconnue du grand public qui œuvre passionnément à la vie du cinéma en France, dont on peut prétendre, sans zèle, qu’elle est à nulle autre pareille. Critique et historien du cinéma, Pierre Billard est mort jeudi 10 novembre à Paris, rassasié de jours, à l’âge de 94 ans.

Sa vie, consacrée de bout en bout au cinéma, aura été marquée, comme pour tous les hommes de sa génération, par la seconde guerre mondiale. Né le 3 juillet 1922 à Dieppe, c’est dans cette même ville qu’il fait, sous l’Occupation précisément, une rencontre déterminante en la personne du philosophe Valentin Friedmann, qui y enseigne, du moins jusqu’à ce que le statut des Juifs ne l’exclue de la fonction publique. Spécialiste d’esthétique, ce Juif russe émigré en France est communiste et activement résistant. Il sera fusillé en 1942, non sans avoir adressé à ses bourreaux ce mot si beau qu’il confine à la légende : « Imbéciles, c’est pour vous que je meurs ! » Parmi de nombreux autres, Jean-Luc Godard s’empare de la formule dans Le Dernier mot (1988), un court-métrage réalisé en hommage au philosophe.

L’itinéraire de Pierre Billard va de l’expérience de l’abomination nazie à l’intérêt pour le cinéma. Ce raccourci trace l’itinéraire de Pierre Billard, qui va de l’expérience de l’abomination nazie dans les rangs de la Résistance à l’intérêt pour le cinéma. C’est ainsi qu’il rejoint, après-guerre, la société de distribution Procinex, liée au Parti communiste, tout en devenant un membre actif du mouvement des ciné-clubs, dont il est élu à la présidence de la Fédération en 1952. Il y crée le mensuel Cinéma, qu’il dirige de 1952 à 1967.

A compter de cette date, Pierre Billard diversifie ses activités, On le retrouve, comme critique de cinéma, aux Nouvelles littéraires et à L’Express, puis au Point en 1972, hebdomadaire dont il est le cofondateur. Il est également présent à la radio, au célèbre Masque et la Plume sur France Inter, à la télévision, où il produit l’émission de cinéma Champ-contrechamp, à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, où il enseigne le cinéma, et au Festival de Cannes, où il devient conseiller du président à la fin des années 1980. Pierre Billard a également été rédacteur en chef du Film français au début des années 1980.

Entre filiation et rupture

Cette inlassable et relativement discrète activité s’accompagne de publications qui en disent plus long sur son goût critique, qui ne s’est jamais reconnu d’obédience. On y compte deux biographies très fouillées de René Clair (Le Mystère René Clair, 1998) et de Louis Malle (Louis Malle, le rebelle solitaire, 2003).

Et aussi un remarquable et monumental travail sur l’histoire du cinéma français, qu’il partage avec son fils, Jean-Michel Frodon, également critique de cinéma, et responsable à ce titre des pages cinéma du Monde de 1995 à 2003. Le père signe ainsi L’Age classique du cinéma français, pour une période allant de 1928 à 1959, le fils reprenant le témoin à compter de la Nouvelle Vague, avec L’Age moderne du cinéma français. Emouvant partage, quand on y pense, que celui de cette histoire tendue, tant dans l’objet étudié que pour ses auteurs, entre filiation et rupture.

Jacques Mandelbaum, Journaliste, Le Monde