Berlinale 2017: le grand retour d’Ildikó Enyedi!

L’édition de 2017 du Festival de Berlin a marqué le retour au premier plan de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi… 28 ans après « Mon XX° Siècle » qui lui avait valu la Caméra d’Or à Cannes. Son nouveau long métrage On Body and Soul (« Testrol es Lelekrol ») a en effet obtenu la récompense suprême de la Berlinale, le prestigieux « Ours d’Or » d’un jury présidé par Paul Verhoeven. Film onirique d’une superbe facture visuelle, mais n’hésitant pas non plus à frapper le spectateur par quelques plans d’une violence symbolique, On Body and Soul part d’une relation improbable entre le responsable d’un abattoir et la très digne contrôleuse de qualité qui vient d’y arriver. Ils se découvrent un point commun étonnant qui constituera la base de leur rapprochement : ils ont tous les deux exactement les mêmes rêves! Ildikó Enyedi a même réussi avec On Body and Soul le « Grand Schlem », en quelque sorte, puisqu’elle a cumulé son Ours d’or avec le Prix Fipresci de la Critique Internationale et avec celui du Jury Œcuménique – et même avec celui du public, les lecteurs du grand quotidien local, le « Berliner Morgenpost »!

L’édition de 2017 du Festival de Berlin a marqué le retour au premier plan de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi… 28 ans après « Mon XX° Siècle » qui lui avait valu la Caméra d’Or à Cannes. Son nouveau long métrage On Body and Soul (« Testrol es Lelekrol ») a en effet obtenu la récompense suprême de la Berlinale, le prestigieux « Ours d’Or » d’un jury présidé par Paul Verhoeven. Film onirique d’une superbe facture visuelle, mais n’hésitant pas non plus à frapper le spectateur par quelques plans d’une violence symbolique, On Body and Soul part d’une relation improbable entre le responsable d’un abattoir et la très digne contrôleuse de qualité qui vient d’y arriver. Ils se découvrent un point commun étonnant qui constituera la base de leur rapprochement : ils ont tous les deux exactement les mêmes rêves! Ildikó Enyedi a même réussi avec On Body and Soul le « Grand Schlem », en quelque sorte, puisqu’elle a cumulé son Ours d’or avec le Prix Fipresci de la Critique Internationale et avec celui du Jury Œcuménique – et même avec celui du public, les lecteurs du grand quotidien local, le « Berliner Morgenpost »!

L’Ours d’Argent – grand prix du jury – fut décerné à Félicité, coproduction franco-sénégalaise dirigée par Alain Gomis qui se déroule au Congo. Il y met en scène la relation qui s’établit entre une forte femme, chanteuse de cabaret, et un des clients. Il l’aide de façon inattendue étant donné leurs différences de caractère lorsque son fils a un terrible accident et qu’elle cherche l’argent nécessaire à l’opération. Sans surprises, l’Ours d’Argent de la meilleure réalisation fut décerné à Aki Kaurismäki pour L’autre côté de l’espoir. Sa thématique très actuelle le centre sur un Syrien réfugié en Finlande et correspond tout à fait à la ligne politique traditionnelle « d’ouverture » de la Berlinale – où cette année le nom de Donald Trump résonnait dans toutes les conversations au moins autant que lors des réceptions de gala à Hollywood au même moment…

Quant aux Ours d’Argent de la meilleure interprétation, ils revinrent à Kim Minhee pour sa prestation dans On the Beach at Night Alone, du coréen du sud Hong Sangsoo et à Georg Friedrich, pour son jeu dans Helle Nächte, de l’allemand Thomas Arslan. On fut  sans doute un peu surpris de voir que le prix d’interprétation échappa ainsi à Daniela Vega l’actrice transgenre qui fait toute la force de Una mujer fantastica, de l’espagnol Sebastian Lelio, un film à qui le jury donna en revanche l’Ours d’argent du meilleur scénario. Enfin l’Ours d’argent de la meilleure contribution artistique revint au monteur Dana Bunescu, pour son travail dans Ana, mon amour, du Roumain Peter Netzer et L’Ours d’Argent spécial à Spoor d’Agnieszka Holland. Un seul « oublié » au palmarès, nous a-t-il semblé, le huis clos en un sobre noir et blanc de Sally Potter, The Party, que l’on attendait pas dans le registre de l’humour et qu’interprètent avec un sens magnifique de leur propre dérision Bruno Ganz, Christine Scott-Thomas et quelques autres beaux acteurs.

sans doute un peu surpris de voir que le prix d’interprétation échappa ainsi à Daniela Vega l’actrice transgenre qui fait toute la force de Una mujer fantastica, de l’espagnol Sebastian Lelio, un film à qui le jury donna en revanche l’Ours d’argent du meilleur scénario. Enfin l’Ours d’argent de la meilleure contribution artistique revint au monteur Dana Bunescu, pour son travail dans Ana, mon amour, du Roumain Peter Netzer et L’Ours d’Argent spécial à Spoor d’Agnieszka Holland. Un seul « oublié » au palmarès, nous a-t-il semblé, le huis clos en un sobre noir et blanc de Sally Potter, The Party, que l’on attendait pas dans le registre de l’humour et qu’interprètent avec un sens magnifique de leur propre dérision Bruno Ganz, Christine Scott-Thomas et quelques autres beaux acteurs.

Un festival de plus en plus proteiforme

Au fil des années, le Festival de Berlin se diversifie de plus en plus, qu’il s’agisse de sa présence dans la ville aussi bien que de ses contenus. Le Directeur de la Berlinale, Dieter Kosslick a véritablement démultiplié la manifestation au-delà de la simple compétition officielle de ses origines, aussi bien d’un point de vue géographique que du point de vue des contenus.

Le festival, autrefois limité à quelques salles autour du « Zoo Palast », dans l’ouest de la ville, du temps de la division de l’Allemagne en deux, prend tout d’abord de plus en plus d’espace dans la ville. Ses différentes sections sont en effet reprises dans un nombre de salles de plus en plus important au fil des années, s’implantant ainsi un peu partout dans des salles de quartier. Cela accroit ainsi le côté bon enfant de la Berlinale, qui tient à l’importance de son public payant, à la  grande différence de Cannes où l’essentiel du public est composé de professionnels et n’a pas ce côté ludique. Il fallait ainsi voir l’exultation du public très « local » de la belle salle du « Zoo Palast » pleine à craquer, loin des falbalas du tapis rouge du « Berlinale Palast », plusieurs kilomètres plus loin, pour le film qui fit l’ouverture de la section « Panorama », le déjanté et facétieux Tiger Girl, de l’Allemand Jakob Lass! Ce film compte d’ailleurs deux actrices d’avenir en vedette, Ella Rumpf et Maria Dragus, qui semblent s’être amusées autant que le réalisateur… et la salle.

grande différence de Cannes où l’essentiel du public est composé de professionnels et n’a pas ce côté ludique. Il fallait ainsi voir l’exultation du public très « local » de la belle salle du « Zoo Palast » pleine à craquer, loin des falbalas du tapis rouge du « Berlinale Palast », plusieurs kilomètres plus loin, pour le film qui fit l’ouverture de la section « Panorama », le déjanté et facétieux Tiger Girl, de l’Allemand Jakob Lass! Ce film compte d’ailleurs deux actrices d’avenir en vedette, Ella Rumpf et Maria Dragus, qui semblent s’être amusées autant que le réalisateur… et la salle.

Les contenus, enfin, sont de plus en plus variés. Certes, en dehors de la compétition officielle, les festivaliers endurcis se retrouvent encore le plus souvent dans les salles qui projettent les films de la section « Panorama », dirigée avec flair par Wieland Speck, ou du « Forum International du Jeune Cinéma », où Christoph Terhechte a pris la suite de Ulrich Gregor, son fondateur. On pouvait aussi choisir d’aller voir quelques incunables dans la rétrospective traditionnelle – cette année consacrée au cinéma de science-fiction. Là, le 1984 de Michael Anderson attirait bien sûr l’attention, étant donné l’actualité, mais les pas des amateurs se sont aussi dirigés vers des raretés comme l’Allemand de l’Est Eolomea d’Herrmann Zsoche, le Gog, de l’Américain Herbert L. Strock de 1954, ou l’allusif polonais Ikarie XB1 de Jindirich Polak. Mais l’on note surtout l’apparition de nombre de nouvelles sections dans la Berlinale. Elles sont parfois fort originales, comme celle consacrée au « cinéma culinaire », qui fêtait cette année son dixième anniversaire, ou celle des séries télévisées qui a ouvert l’an dernier. On pouvait aussi se tourner vers les conférences de l’ambitieux « Talent Campus », qui offre à des jeunes des métiers du cinéma du monde entier la possibilité de se frotter pendant quelques jours à leu rs aînés.

rs aînés.

Parmi les nombreux choix qu’ont eu les visiteurs de la Berlinale en 2017, on signalera évidemment en particulier les films qui ont obtenu les autres prix Fipresci de la Critique Internationale. Celui de la section « Panorama » revint à Pendular, de la brésilienne Julia Murat, une allégorie autour de la cohabitation singulière de deux artistes, une danseuse et un sculpteur, partant d’une prémisse amusante. Quant au prix Fipresci du Forum, il revint à Maman Colonelle, du réalisateur congolais Dieuro Hamadi, un film centré sur un fort personnage féminin qui tente de mettre un peu d’ordre au sein d’une population de réfugiés.

Un marché du film de plus en plus actif

Une des caractéristiques du Festival de Berlin est d’être le premier rendez-vous de l’année des professionnels du cinéma de tous horizons. Le « Marché du Film Européen » fondé par Beki Probst est devenu l’un des lieux majeurs de négociation de droits cinématographiques. La forte fréquentation des stands des compagnies cinématographiques du monde entier, toujours plus nombreux chaque année, l’atteste, plus de 9.000 professionnels s’y étant pressés. Les grands stands « parapluie » nationaux s’étendent d’ailleurs de plus en plus, comme par exemple le stand italien, qui est devenu presque aussi grand que le stand allemand. Quant à celui où Unifrance héberge maints professionnels français, on y a même renoncé à son bar habituel pour leur faire de la place !

Le marché berlinois sait en outre suivre les dernières évolutions du cinéma, ouvrant cette année une série d’événements dédiés aux dernières évolutions de la technique (réalité virtuelle, etc.) sous le label « Horizons de l’EFM », sans compter des opérations spécifiques, comme la mise à disposition des professionnels pour la première fois en 2017 d’une plate-forme de promotion du cinéma des pays d’Afrique sub-saharienne. La onzième bourse aux livres « Books at Berlinale », espace d’exposition d’ouvrages susceptibles d’être adaptés au cinéma complétait efficacement la panoplie des moyens mis à la disposition des professionnels du cinéma.

En outre, alors que l’an dernier, l’arrivée de Netflix et d’Amazon avait semblé un peu « décalée », les professionnels d’Internet, confirmant en 2017 leur venue, sont maintenant devenus des acteurs reconnus et à part entière du Marché de Berlin, qu’ils ont contribué à dynamiser.

Devenu ainsi l’un des grands rendez-vous de la profession cinématographique mondial, la Berlinale par son positionnement spécifique entre l’art et l’essai, la politique, et les stars de son tapis rouge, garde ainsi une saveur qui fait le charme particulier, sous le signe de son Ours, l’animal fétiche de la ville de Berlin, rappelons-le.

Philippe J. Maarek

Festival international du film de Mannheim-Heidelberg

Quand les femmes élèvent le monde

Quand les femmes élèvent le monde

Pour sa 65ème édition, du 10 au 20 novembre 2016, ce célèbre festival allemand a présenté une sélection aussi riche que diverse, de premier ou second longs métrages de réalisateurs au parcours et aux origines très diverses. De nombreux films européens et des œuvres venues d’Argentine, d’Iran, d’Israël ou des Etats-Unis. Un seul film représentait l’Allemagne, dans une co-production avec l’Irak. Ce film de Hussein Hassan, Reseba/The Dark Wind, a fait polémique lors de sa première présentation à Heidelberg. Il revient sur les attaques récentes des groupes terroristes de Daesh sur les communautés Yezidis, un groupe religieux non-musulman et donc considéré comme « des infidèles » par les extrémistes. Lors de ces attaques, de nombreuses jeunes femmes ont été enlevées puis vendues comme esclaves, puis rachetées par leurs familles grâce à l’intervention de personnages douteux à la tête d’un trafic très lucratif. Le film montre à la fois le traumatisme de ces jeunes femmes et la répulsion d’une partie de leurs proches à les accepter à nouveau. Ce qui n’a pas plu aux contestataires (dont la plupart n’avait pas vu le film). Et qui montre combien il est toujours difficile de faire une œuvre de fiction avec des événements dramatiques très récents… Mais de toute la sélection officielle, ce fut sans doute le seul avec une aussi forte portée politique.

D’autres films ont dénoncé des faits de société où les crises politiques et sociales rendent difficiles le quotidien des protagonistes, mais ils l’ont fait moins frontalement. Ainsi Serge Avedikian, dans Celui qu’on attendait (France/Arménie) utilise l’humour pour rendre compte de la corruption rampante et de l’inefficacité de l’état et des tensions inter-communautaires qui empêchent l’Arménie d’être ce pays heureux dont rêvent ces habitants. Une Arménie que découvre avec bonheur un acteur égaré dans ses tournées, interprété par Patrick Chesnais. Taras Tkachenko s’appuie sur un personnage féminin dans The Nest of the Turtledove/Gnizdo Gorlytsi (Serbie) pour montrer la vie déchirée des travailleurs migrants. Daryna, employée de maison chez de riches italiens, connaît l’humiliation au quotidien, l’incertitude et la peur de perdre son travail si précaire, alors que sa famille est restée en Ukraine. Avec subtilité, le film montre à quel point nos relations sont perverties par l’argent et ce qu’il faut de courage pour accepter de redevenir soi-même, quitte à vivre plus modestement.

De nombreux films avaient pour personnages principaux des femmes confrontées soit à des traditions entravant leur liberté, soit à des hommes immatures (et parfois les deux en même temps…). Au 19ème siècle aux Etats-Unis, encore aujourd’hui en Iran, en Turquie… Ce sont aussi le chômage et la fin de la pêche artisanale qui poussent une jeune Bretonne à quitter son île et son enfance dans Souffler plus fort que la mer de Marine Place (France), ou le deuil et un chagrin insurmontable qui conduisent Ruth au suicide dans In View de Ciaran Creagh (Irlande), et permettent aux spectateurs de découvrir le remarquable travail de l’actrice Caoilfhionn Dunne.

Enfin, deux films qui font toute la saveur d’un festival. Celui d’Annick Ghijzelings 27 fois le temps (Belgique) est un long poème visuel et sensoriel, une réflexion sur le Temps. Que ce soit dans les îles du Pacifique où le futur, qu’on ne voit pas, est derrière nous, ou au Sahara où le nombre de thés bus ensemble donne la mesure du temps écoulé. Une œuvre originale où chaque image donne du sens à l’ensemble. La voix-off, légère comme un souffle, berce le spectateur face à ces images entremêlées de l’au-delà et du quotidien éternel. Une très belle découverte. Dans un tout autre registre, une excellente comédie de Milos Radovic, Train Drivers’ Dairy/Dnevnik Masinovode (Serbie). Une réalisation soignée, un décor inhabituel, des acteurs excellents et un humour macabre pour une histoire des cheminots hantés par la peur de ne pouvoir éviter un accident mortel. C’est drôle, c’est grinçant mais le réalisateur aime ses personnages et c’est toute la magie du cinéma qu’il convoque pour notre plus grand plaisir !

où le futur, qu’on ne voit pas, est derrière nous, ou au Sahara où le nombre de thés bus ensemble donne la mesure du temps écoulé. Une œuvre originale où chaque image donne du sens à l’ensemble. La voix-off, légère comme un souffle, berce le spectateur face à ces images entremêlées de l’au-delà et du quotidien éternel. Une très belle découverte. Dans un tout autre registre, une excellente comédie de Milos Radovic, Train Drivers’ Dairy/Dnevnik Masinovode (Serbie). Une réalisation soignée, un décor inhabituel, des acteurs excellents et un humour macabre pour une histoire des cheminots hantés par la peur de ne pouvoir éviter un accident mortel. C’est drôle, c’est grinçant mais le réalisateur aime ses personnages et c’est toute la magie du cinéma qu’il convoque pour notre plus grand plaisir !

Le jury Fipresci a récompensé une réalisatrice et décerné son prix à To Keep the Light d’Erica Fae (Etats-Unis, 2016, 1h25).

Magali Van Reeth

Disparition de Pierre Billard

Pierre Billard, critique et historien du cinéma, est mort. Créateur et directeur de « Cinéma », de 1952 à 1967, cet amoureux des films s’est éteint, le 10 novembre, à 94 ans. Il faisait partie de cette armée pacifique et relativement méconnue du grand public qui œuvre passionnément à la vie du cinéma en France, dont on peut prétendre, sans zèle, qu’elle est à nulle autre pareille. Critique et historien du cinéma, Pierre Billard est mort jeudi 10 novembre à Paris, rassasié de jours, à l’âge de 94 ans.

Pierre Billard, critique et historien du cinéma, est mort. Créateur et directeur de « Cinéma », de 1952 à 1967, cet amoureux des films s’est éteint, le 10 novembre, à 94 ans. Il faisait partie de cette armée pacifique et relativement méconnue du grand public qui œuvre passionnément à la vie du cinéma en France, dont on peut prétendre, sans zèle, qu’elle est à nulle autre pareille. Critique et historien du cinéma, Pierre Billard est mort jeudi 10 novembre à Paris, rassasié de jours, à l’âge de 94 ans.

Sa vie, consacrée de bout en bout au cinéma, aura été marquée, comme pour tous les hommes de sa génération, par la seconde guerre mondiale. Né le 3 juillet 1922 à Dieppe, c’est dans cette même ville qu’il fait, sous l’Occupation précisément, une rencontre déterminante en la personne du philosophe Valentin Friedmann, qui y enseigne, du moins jusqu’à ce que le statut des Juifs ne l’exclue de la fonction publique. Spécialiste d’esthétique, ce Juif russe émigré en France est communiste et activement résistant. Il sera fusillé en 1942, non sans avoir adressé à ses bourreaux ce mot si beau qu’il confine à la légende : « Imbéciles, c’est pour vous que je meurs ! » Parmi de nombreux autres, Jean-Luc Godard s’empare de la formule dans Le Dernier mot (1988), un court-métrage réalisé en hommage au philosophe.

L’itinéraire de Pierre Billard va de l’expérience de l’abomination nazie à l’intérêt pour le cinéma. Ce raccourci trace l’itinéraire de Pierre Billard, qui va de l’expérience de l’abomination nazie dans les rangs de la Résistance à l’intérêt pour le cinéma. C’est ainsi qu’il rejoint, après-guerre, la société de distribution Procinex, liée au Parti communiste, tout en devenant un membre actif du mouvement des ciné-clubs, dont il est élu à la présidence de la Fédération en 1952. Il y crée le mensuel Cinéma, qu’il dirige de 1952 à 1967.

A compter de cette date, Pierre Billard diversifie ses activités, On le retrouve, comme critique de cinéma, aux Nouvelles littéraires et à L’Express, puis au Point en 1972, hebdomadaire dont il est le cofondateur. Il est également présent à la radio, au célèbre Masque et la Plume sur France Inter, à la télévision, où il produit l’émission de cinéma Champ-contrechamp, à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris, où il enseigne le cinéma, et au Festival de Cannes, où il devient conseiller du président à la fin des années 1980. Pierre Billard a également été rédacteur en chef du Film français au début des années 1980.

Entre filiation et rupture

Cette inlassable et relativement discrète activité s’accompagne de publications qui en disent plus long sur son goût critique, qui ne s’est jamais reconnu d’obédience. On y compte deux biographies très fouillées de René Clair (Le Mystère René Clair, 1998) et de Louis Malle (Louis Malle, le rebelle solitaire, 2003).

Et aussi un remarquable et monumental travail sur l’histoire du cinéma français, qu’il partage avec son fils, Jean-Michel Frodon, également critique de cinéma, et responsable à ce titre des pages cinéma du Monde de 1995 à 2003. Le père signe ainsi L’Age classique du cinéma français, pour une période allant de 1928 à 1959, le fils reprenant le témoin à compter de la Nouvelle Vague, avec L’Age moderne du cinéma français. Emouvant partage, quand on y pense, que celui de cette histoire tendue, tant dans l’objet étudié que pour ses auteurs, entre filiation et rupture.

Jacques Mandelbaum, Journaliste, Le Monde

Salon de l’édition DVD indépendante les 3 et 4 décembre

La 5ème édition du Salon de l’édition DVD Indépendante aura lieu les 3 et 4 décembre 2016 de 14hà 20h au Cinéma La Clef, 34, rue daubenton 75005 Paris. Entrée libre et gratuite

19 éditeurs DVD indépendants présenteront leurs superbes catalogues issus de tous les genres du cinéma : nouveauté, film de patrimoine, western, cinéma de genre, documentaire, jeune public, cinéma français et étranger. Il s’agit de Aloest Distribution, Artus Films, Blaq Out, Contre-Allée, Docks 66, Ed Distribution, KMBO, Le Chat qui Fume, Les Documents Cinématographiques, Les Films du Whippet, Les Mutins de Pangée, Lobster Films, Malavida, Potemkine, Re:Voir, Survivance, Tamasa, The Ecstasy of Films, Urban Distribution.

Se tiendront des projections de certaines oeuvres, des rencontres avec les éditeurs, et des dédicaces de DVD par les réalisateurs, acteurs, journalistes et auteurs associés à leurs catalogue des éditeurs présents.

Cartes « Vertes » pour 2017

La campagne 2017 pour le renouvellement ou l’octroi des cartes « vertes » de critiques de cinéma permettant l’accès des journalistes et critiques de cinéma est ouverte. Les dossiers doivent parvenir avant le 30 novembre au secrétariat de la Commission, assuré par le groupe Audiens sous l’égide de la Fédération Nationale des Critiques de la Presse Française (voir rubrique « La Profession »)

Festival du film pour la jeunesse, le « Schlingel » 2016 de Chemnitz, 21e édition

Parmi les centaines de festivals de cinéma qui existent en Europe, rares sont ceux qui s’adressent uniquement au jeune public. A Chemnitz, en Allemagne, l’Internationales Film Festival für Kinder und Junges Publikum existe depuis 1995. Proposant des films d’animation, des courts-métrages et des films de fiction, il s’est déroulé cette année du 26 septembre au 2 octobre. On l’appelle le Schlingel, un vocable qui désigne en Allemand un enfant espiègle, un « petit voyou » bien sympathique.

174 films venus de 54 pays différents sont proposés dans les différentes sélections qui couvrent les tranches d’âge allant de 4 à 16 ans. Et, pour un jury, c’est sans doute là l’une des principales difficultés. Comment juger sur un même plan un charmant contes de fée contemporain pour les 5-6 ans (Meester Kikker/Monsieur Grenouille d’Anna van der Heide) et une comédie politique soixante-huitarde pour les 14-15 ans (La Drum cu tata/Voyage avec mon père d’Anca Miruna Lazarescu) ? Si l’attente envers les exigence artistiques et les qualités techniques est identique, il est parfois difficile d’anticiper les réactions du public visé.

Heureusement, de très nombreuses séances accueillent des scolaires de la maternelle au lycée et les membres des différents jurys peuvent sentir les réaction de ce public. On constate que ce qui fait rire les adultes ne fait pas toujours rire les enfants. Lors de certaines projections, les collégiens montrent par leur agitation qu’ils n’accrochent pas au film, alors que la fin d’un autre soulève un énorme soupir de déception : ils auraient aimé rester plus longuement en compagnie des personnages. Pourtant, lors de la remise des prix, on s’aperçoit que les films retenus par les jurys adultes sont aussi primés par les jurys jeunes. Ainsi Thinh Vinh Tran/Des fleurs jaunes sur l’herbe verte de Victor Vu (Vietnam) a été primé par le jury jeunes européens (16 collégiens de 8 pays différents) et par le jury des professionnel du cinéma. Et Hunt for the Wilderpeople de Taika Waititi (Nouvelle-Zélande) par le jury œcuménique et par le jury lycéen.

Heureusement, de très nombreuses séances accueillent des scolaires de la maternelle au lycée et les membres des différents jurys peuvent sentir les réaction de ce public. On constate que ce qui fait rire les adultes ne fait pas toujours rire les enfants. Lors de certaines projections, les collégiens montrent par leur agitation qu’ils n’accrochent pas au film, alors que la fin d’un autre soulève un énorme soupir de déception : ils auraient aimé rester plus longuement en compagnie des personnages. Pourtant, lors de la remise des prix, on s’aperçoit que les films retenus par les jurys adultes sont aussi primés par les jurys jeunes. Ainsi Thinh Vinh Tran/Des fleurs jaunes sur l’herbe verte de Victor Vu (Vietnam) a été primé par le jury jeunes européens (16 collégiens de 8 pays différents) et par le jury des professionnel du cinéma. Et Hunt for the Wilderpeople de Taika Waititi (Nouvelle-Zélande) par le jury œcuménique et par le jury lycéen.

Au fil des années, et avec l’aide de la municipalité de Chemnitz, de la région et de nombreux partenaires privés, son directeur Michael Harbauer a su faire du Schlingel un festival chaleureux et très convivial, prenant soin de tous : spectateurs, jurés, réalisateurs. L’excellente sélection ainsi que l’hommage au réalisateur Hermann Zschoche permet de découvrir une foisonnante production qu’on a rarement l’occasion de voir sur les écrans en France.

Le prix Fipresci a été décerné à The Eagle Huntress, un documentaire du réalisateur américain Otto Bell, tourné dans les paysages splendides de la Mongolie, retraçant le parcours inhabituel d’une jeune fille de13 ans qui veut, à la suite de son père et grand-père, élever un aigle pour chasser et participer à un concours d’éleveurs d’aigles, traditionnellement réservé aux hommes.

Magali Van Reeth

Tout est à Toronto !

Pour sa 41e édition, le Festival International du Film de Toronto, qui s’est achevé le 18 septembre, a montré une nouvelle fois sa force. Grâce à son aspect non compétitif, il peut se permettre de programmer le meilleur de la cinématographie mondiale des mois écoulés. En outre, on peut y voir par avance une bonne partie des sorties de l’automne, qu’il s’agisse de films des studios hollywoodiens ou d’œuvres plus difficiles d’Europe et d’ailleurs, attirés par la présence de projection avec un véritable public et par l’absence de compétition – si fructueuse pour les gagnants, mais si dangereuse pour les (bien plus nombreux !) perdants.

Pour sa 41e édition, le Festival International du Film de Toronto, qui s’est achevé le 18 septembre, a montré une nouvelle fois sa force. Grâce à son aspect non compétitif, il peut se permettre de programmer le meilleur de la cinématographie mondiale des mois écoulés. En outre, on peut y voir par avance une bonne partie des sorties de l’automne, qu’il s’agisse de films des studios hollywoodiens ou d’œuvres plus difficiles d’Europe et d’ailleurs, attirés par la présence de projection avec un véritable public et par l’absence de compétition – si fructueuse pour les gagnants, mais si dangereuse pour les (bien plus nombreux !) perdants.

Piers Handling, Cameron Bailey, le directeur artistique du Festival et Michèle Maheux, sa Directrice Exécutive, peuvent donc se féliciter d’avoir su maintenir cet équilibre qui leur permet de programmer le meilleur du cinéma du moment, ou presque, d’attirer ainsi les professionnels, vendeurs et acheteurs, et aussi de satisfaire un public curieux, sympathique et cinéphile – autour de 300.000 billets vendus chaque année. Comme depuis deux ans, le festival s’ouvre d’ailleurs encore plus à la ville en permettant aux Torontois de profiter durant les premiers jours de la piétonnisation de la rue qui borde le quartier général du Festival. Concerts gratuits et cadeaux en tous genres aux badauds accroissent ainsi l’aspect festif de la manifestation.

Tous les cinémas du monde !

Avec 296 longs métrages, et 101 courts, 138 premières mondiales, choisis parmi près de 5.700 films candidats, le Festival de Toronto, dont l’acronyme, « TIFF », est devenu le surnom familier, offre à ses spectateurs une fenêtre sur tous types de cinéma. Certes, l’attention est souvent focalisée sur les deux sections les plus prestigieuses, « Gala », et « Masters ». Ouverte par le flamboyant remake des Sept Mercenaires d’Antoine Fuqua, qui fit l’ouverture de la manifestation, la section « Gala » comportait plusieurs des films qui attireront sans doute nombre de spectateurs dans les salles un peu partout dans le monde cet automne. En particulier, Arrival de Denis Villeneuve, marqua l’attention en parvenant à renouveler le mythe de l’arrivée sur Terre d’extraterrestres, et restera sans doute comme le nouvel E.T. pour de nombreux spectateurs. Le film fourmille d’idées, visuelles (les extraterrestres sont des sortes de calamars géants heptapodes) et scénaristiques (l’accent donné sur l’apprentissage de leur langage, par exemple). On y vit aussi des films misant sur la réinterprétation de l’actualité la plus récente, comme le Snowden  d’Oliver Stone, qui tente – déjà – de mythifier l’histoire de celui qui divulgua les secrets de la CIA ou Deepwater Horizon, reconstitution par Peter Berg de la catastrophe pétrolière du golfe du Mexique en 2010. Benoit Jacquot et son A jamais, Olivier Assayas avec son tout dernier Personal Shipper, mené par Kirsten Stewart, représentaient la France dans la section « Masters », et Planétarium de Rebecca Zlotowski, dans la section « Gala ». Mais le Festival ne se limite pas à ces deux sections, loin de là. On y vit même une ouverture bien rare au cinéma africain, avec huit films nigériens, certes de niveau inégal, mais tous dignes d’intérêt à un titre ou un autre, programmés dans la section « City to city », dédiée cette année à Lagos, la capitale du pays, sans compter plusieurs autres sections qui complétaient avec bonheur ce véritable florilège du cinéma mondial qu’est le Festival de Toronto.

d’Oliver Stone, qui tente – déjà – de mythifier l’histoire de celui qui divulgua les secrets de la CIA ou Deepwater Horizon, reconstitution par Peter Berg de la catastrophe pétrolière du golfe du Mexique en 2010. Benoit Jacquot et son A jamais, Olivier Assayas avec son tout dernier Personal Shipper, mené par Kirsten Stewart, représentaient la France dans la section « Masters », et Planétarium de Rebecca Zlotowski, dans la section « Gala ». Mais le Festival ne se limite pas à ces deux sections, loin de là. On y vit même une ouverture bien rare au cinéma africain, avec huit films nigériens, certes de niveau inégal, mais tous dignes d’intérêt à un titre ou un autre, programmés dans la section « City to city », dédiée cette année à Lagos, la capitale du pays, sans compter plusieurs autres sections qui complétaient avec bonheur ce véritable florilège du cinéma mondial qu’est le Festival de Toronto.

Quant aux récompenses, si le festival ne comporte pas de compétition officielle, son public donne tout de même des prix fort appréciés, les « Grolsch people’s choice award », du nom d’un de ses sponsors, la bière de ce nom. Le film favori du public – comme sans doute de la critique – fut La La Land, l’entrainante comédie musicale de Damien Chazelle qui remet magnifiquement au premier plan ce genre que l’on croyait passé aux oubliettes. Ryan Gosling et Emma Stone y reforment cinq ans après le joli couple qu’ils composaient déjà dans Crazy stupid love en y faisant preuve d’un talent qu’on ne leur connaissait pas pour la danse et le chant – et qui pourraient bien les propulser vers les Oscars, tout comme le film lui-même et son réalisateur. Dans l’éclectique et populaire section « Midnight Madness » dirigée par Colin Geddes, un prix du public fut également décerné et revint, à juste titre, à Free Fire, de Ben Wheatley. Ce réalisateur y compose une mise en scène parodique d’anthologie d’une bataille rangée entre gangsters britanniques, en une quasi-chorégraphie d’exception. Le dernier prix du public, celui du documentaire, enfin, revint à Raoul Peck pour Je ne suis pas votre nègre.

Les critiques de la Fipresci décernèrent de leur côté leur prix de la critique internationale à Kati Kati, de Mbithi Mazya, dans la section « Discovery » et à I am not Madame Bovary de Feng Ziaogang, dans la section « Présentations spéciales ». Un jury ad hoc, enfin, donna le prix du meilleur film de la section « Platform » à Jackie, la remarquable reconstitution par Pablo Larrain des moments qui suivirent l’assassinat de John Kennedy pour sa femme Jackie. Le film est marqué par l’interprétation remarquable, toute d’intériorité, de Natalie Portman, qui pourrait en faire elle aussi une candidate sérieuse à l’Oscar dans quelques mois. Un autre jury ad hoc, enfin, donna à Simon Lavoie et Mathieu Denis le prix « Canada Goose » du meilleur long métrage canadien pour Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau. Mais nombre d’autres films retinrent aussi l’attention, y compris ceux qui auraient pu sembler « exilés » en fin de catalogue, comme ceux de la section « Avant-Garde », qui permit en particulier à Anne Hathaway de se rappeler au souvenir des festivaliers dans Colossal, une très amusante et efficace parodie des films fantastiques japonais de la série Godzilla qu’elle anime avec brio et humour.

Les critiques de la Fipresci décernèrent de leur côté leur prix de la critique internationale à Kati Kati, de Mbithi Mazya, dans la section « Discovery » et à I am not Madame Bovary de Feng Ziaogang, dans la section « Présentations spéciales ». Un jury ad hoc, enfin, donna le prix du meilleur film de la section « Platform » à Jackie, la remarquable reconstitution par Pablo Larrain des moments qui suivirent l’assassinat de John Kennedy pour sa femme Jackie. Le film est marqué par l’interprétation remarquable, toute d’intériorité, de Natalie Portman, qui pourrait en faire elle aussi une candidate sérieuse à l’Oscar dans quelques mois. Un autre jury ad hoc, enfin, donna à Simon Lavoie et Mathieu Denis le prix « Canada Goose » du meilleur long métrage canadien pour Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau. Mais nombre d’autres films retinrent aussi l’attention, y compris ceux qui auraient pu sembler « exilés » en fin de catalogue, comme ceux de la section « Avant-Garde », qui permit en particulier à Anne Hathaway de se rappeler au souvenir des festivaliers dans Colossal, une très amusante et efficace parodie des films fantastiques japonais de la série Godzilla qu’elle anime avec brio et humour.

Du côté des professionnels

Depuis l’ajout l’an dernier du grand cinéma-théâtre « Princesse de Galles », qui jouxte l’immeuble du Festival, les professionnels ont un accès bien plus facile aux projections les plus demandées, s’ils ne souhaitent pas voir les films lors des séances publiques. Ils disposent aussi dans l’hôtel Hyatt qui est le quartier général des acheteurs et vendeurs venus du monde entier d’une salle de visionnement bénéficiant de l’efficace système de streaming à accès contrôlé de « Cinando ».

Le Hyatt est d’ailleurs le quartier général des vendeurs et acheteurs, avec de vastes espaces de rencontre qui leurs sont dédiés. Les organismes de promotion du cinéma y étaient implantés, à commencer par Unifrance, bien sûr, l’organisme de défense du cinéma français, dont le stand, fut d’ailleurs déplacé et agrandi cette année pour mieux accueillir nos professionnels et leurs clients – sans compter une réception où près de 400 invités professionnels purent côtoyer les acteurs, réalisateurs et producteurs de nos films, d’Isabelle Huppert à Olivier Assayas ou Julie Gayet. « European Film Productions », l’organisme intereuropéen de promotion du cinéma, était également bien présent à Toronto, avec son « Producers Lab », plate-forme d’échanges et de rencontres entre producteurs, où Hélène Cases, la productrice d’Angèle et Tony », le César 2012 de la meilleure première œuvre, avait été choisie pour la France. Elle venait y chercher des partenaires pour sa nouvelle collaboration prévue ave Alix Delaporte.

Le Hyatt est d’ailleurs le quartier général des vendeurs et acheteurs, avec de vastes espaces de rencontre qui leurs sont dédiés. Les organismes de promotion du cinéma y étaient implantés, à commencer par Unifrance, bien sûr, l’organisme de défense du cinéma français, dont le stand, fut d’ailleurs déplacé et agrandi cette année pour mieux accueillir nos professionnels et leurs clients – sans compter une réception où près de 400 invités professionnels purent côtoyer les acteurs, réalisateurs et producteurs de nos films, d’Isabelle Huppert à Olivier Assayas ou Julie Gayet. « European Film Productions », l’organisme intereuropéen de promotion du cinéma, était également bien présent à Toronto, avec son « Producers Lab », plate-forme d’échanges et de rencontres entre producteurs, où Hélène Cases, la productrice d’Angèle et Tony », le César 2012 de la meilleure première œuvre, avait été choisie pour la France. Elle venait y chercher des partenaires pour sa nouvelle collaboration prévue ave Alix Delaporte.

Comme si tout cela ne suffisait pas, le quartier général du Festival, son immeuble, le « Bell Lightbox », beau lieu ouvert toute l’année pour la culture cinématographique des Torontois, accueillait aussi dans son espace d’exposition une installation artistique due à Denys Arcand, nouvelle preuve de son bel oecuménisme!

Philippe J. Maarek

La Mostra 2016 – Même pas mort!

Comment fait-elle, La Mostra de Venise, avec ses 73 ans la grande vieille dame parmi les festivals , pour garder ce charme envoûtant et cette séduction qui la distingue de l’agitation frénétique qui vous engloutit à Cannes ou à Berlin, cette douce mélancolie dans une atmosphère de fin de saison estivale où se mêlent toujours allègrement gens du cinéma, journalistes, “grand public” cinéphile et les touristes qui viennent pour profiter des plages moins bondées qu’en été?

Comment fait-elle, La Mostra de Venise, avec ses 73 ans la grande vieille dame parmi les festivals , pour garder ce charme envoûtant et cette séduction qui la distingue de l’agitation frénétique qui vous engloutit à Cannes ou à Berlin, cette douce mélancolie dans une atmosphère de fin de saison estivale où se mêlent toujours allègrement gens du cinéma, journalistes, “grand public” cinéphile et les touristes qui viennent pour profiter des plages moins bondées qu’en été?

Certes, le nombre de fidèles qui font chaque année leur pèlerinage sur le Lido a visiblement diminué ces dernières années, et c’est encore plus visible après que le « truck » de l’industrie s’est envolé pour Toronto , au grand bonheur d’ailleurs de tous les accrédités cinéphiles qui dès lors trouvent des places aussi dans les projections réservées à la presse et l’industrie.

Certes, Venise n’a jamais réussi à se doter d’un grand marché , mais elle est présente, l’industrie du cinéma , et surtout celle de l’Italie. Cela dit, elle reste peu visible en dehors des heures de projections sur tapis rouge, car la Mostra aime se retrouver entre soi au splendide hôtel Excelsior, ses jardins et sa plage, à quelques centaines de mètres du palais du festival, ou dans des fêtes le soir dans des endroits somptueux, sur d’autres îles ou à Venise même, dans un va-et-vient discret de bateaux .

Situé entre Locarno, petite étoile montante, et la grand-messe annuelle du cinéma à Toronto, la Mostra semble rester immuable sur son île, loin du bruit et de fureur, le dos tourné à la skyline mythique de Venise qui elle , s’enfonce lentement et inéluctablement dans la vase de la lagune.

Venise célèbre le cinéma, à sa façon, très à l’Italienne (et surtout en italien!) malgré la forte présence de professionnels étrangers, à quelques mètres de la plage où l’on peut siroter son Spritz entre deux projections en toute tranquillité en contemplant les baigneurs de l’arrière-saison qui eux, semblent se moquer de la myriade de grandes stars américaines toujours nombreuses à la Mostra, et qui défilent sous les flashs crépitant des appareils photo sur le petit tapis rouge déroulé devant la Sala grande, où des jeunes filles en robes au décolleté vertigineux avec leurs accompagnateurs en smoking et cheveux gominés qui flânent entre le palais du festival et l’hôtel Excelsior en cherchant des yeux des photographes.

Certes, ici aussi il y a des grappes de jeunes filles assises par terre devant la grande salle depuis le matin qui attendent l’apparition de leurs idoles sur le tapis rouge, mais tout cela reste très bon enfant, dans une ambiance quasiment familiale. Et même les grosses barrières, blocs de béton couverts de grands draps bleus pour faire plus joli , dressées à quelques centaines de mètres de tous les points d’accès au centre du festival et censées empêcher des camions fous d’écraser les festivaliers, ressemblent avec leurs policiers décontractés plutôt à un exercice de style, sans dégager cette menace de danger imminent si pesant en France, dont on se sent si merveilleusement loin ici.

En fait, tout se passe tellement ‘comme toujours ‘que l’on ne prête presque pas attention aux grandes nouveautés architecturales . Pourtant, la nouveauté n’est pas seulement énorme, mais aussi toute rouge, rouge brillant comme du sang frais— la nouvelle salle qui a été érigée à la place du fameux trou béant entouré d’affreuses barrières de chantier pendant ces dernières années et auxquelles on avait presque fini par s’habituer…

Pourquoi tant insister sur le contexte de ce festival? Parce que c’est bien cela, cette ambiance si particulière de la Mostra qui rajoute une valeur supplémentaire à une programmation bien équilibrée entre cinéma d’auteur et films grand public que l’on peut y découvrir ici en toute sérénité et qui donne la raison que l’on reste si attaché à cet endroit — même si beaucoup de films de la compétition partent immédiatement à Toronto, sortent le lendemain en salle ou sont même accessibles pour les journalistes sur des sites en ligne.

Et des grands films il y en avait pleinement encore cette année – tout d’abord en compétition avec deux films français lumineux et sublimes , Frantz, de François Ozon, et Une Vie, de Stéphane Brizé, qui se détachaient nettement du lot, avec The Woman Who Left, l’oeuvre singulière en noir et blanc d’une durée de près de quatre heures de Lav Diaz, tout comme le portait acide de Jackie – la femme de J.F.Kennedy, revu par le grand Pablo Larrain, ou l’excellent El Ciudadano Illustre de Mariano Cohn et Gaston Duprat,venant d’Argentine. En revanche, passons sous silence les films de quelques grands noms comme Wim Wenders, Andreï Kontchalovski ou même le très en vue Mexicain Amat Escalate, tandis que la projection à 22h du dernier opus de Terrence Malick s’était transformée en une véritable séance de torture. Les deux films italiens de la compétition, sans doute pas des chefs d’oeuvres, mais tout à fait regardables, avaient au moins le mérite d’être dépourvus de cette prétention insupportable.

Mais on aurait eu tort de se contenter de ne voir que les vingt films en compétition. Comme chaque année, les sections parallèles – Orrizonti et les Giornate degli Autori – réservaient nombre de bonnes surprises passionnantes venant des quatre coins du monde, comme, pour ne nommer que quelques titres, Malaria,le film audacieux de l’Iranien Parviz Shabarzi sur la vie des jeunes à Téhéran, Sameblod, le premier film d’Amanda Kernell, qui nous fait découvrir le racisme dans les années trente envers les Sami dans le Grand Nord de la Suède et la lutte d’une jeune fille pour réaliser la vie dont elle rêve, ou le film népalais White Sun, de Deepak Rauniyar. qui nous plonge dans la vie de villageois au Népal déchiré par les tensions politiques après la guerre civile. En revanche, la sélection de la Semana de La Critica fut moins convaincante, malgré son ovni punk colombien, le très bruyant Los Nadié, de Juan Sebastian Mesa, qui, avec sa petite troupe de comédiens hauts en couleur, avait au moins réussi à diviser à l’extrême son audience.

Mais on aurait eu tort de se contenter de ne voir que les vingt films en compétition. Comme chaque année, les sections parallèles – Orrizonti et les Giornate degli Autori – réservaient nombre de bonnes surprises passionnantes venant des quatre coins du monde, comme, pour ne nommer que quelques titres, Malaria,le film audacieux de l’Iranien Parviz Shabarzi sur la vie des jeunes à Téhéran, Sameblod, le premier film d’Amanda Kernell, qui nous fait découvrir le racisme dans les années trente envers les Sami dans le Grand Nord de la Suède et la lutte d’une jeune fille pour réaliser la vie dont elle rêve, ou le film népalais White Sun, de Deepak Rauniyar. qui nous plonge dans la vie de villageois au Népal déchiré par les tensions politiques après la guerre civile. En revanche, la sélection de la Semana de La Critica fut moins convaincante, malgré son ovni punk colombien, le très bruyant Los Nadié, de Juan Sebastian Mesa, qui, avec sa petite troupe de comédiens hauts en couleur, avait au moins réussi à diviser à l’extrême son audience.

Barbara Lorey de Lacharrière

Les Prix de la Fipresci ont été décernés à : Une vie, de Stéphane Brizé (France, Belgique, 2016, 119 min) pour la compétition, et Kékszakállú, de Gastón Solnicki (Argentine, 2016, 72 min, section Orrizonte), pour une première oeuvre dans les sections parallèles

Le jury international présidé par le réalisateur britannique Sam Mendes, a décerné les prix suivants: Lion d’Or du meilleur film:

de Lev Diaz (Philippines); Lion d’argent Grand Prix du Jury: Nocturnal Animals de Tom Ford (États-Unis); Lion d’Argent de la meilleure mise en scène: deux prix remis à Amat Escalante (Mexique) pour La Region salvaje et à Andreï Kontchalovski (Russie) pour Paradise; Prix du meilleur scénario: Noah Oppenheim pour Jackie de Pablo Larrain (Chili); Prix spécial du Jury: The Bad Batch d’Ana Lily Amirpour (États-Unis); Coupe Volpi de la meilleure interprète féminine: Emma Stone dans La la Land de Damien Chazelle (États-Unis); Coupe Volpi du meilleur interprète masculin: Oscar Martinez dans El Ciudada Ilustre de Mariano Cohn et Gastón Duprat (Argentine); Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir: Paula Beer pour Frantz de François Ozon (France); Prix du meilleur film de la section Orizzonti: Liberami de Federica De Giacomo (Italie); Prix du meilleur réalisateur de la section Orizzonti: Fien Troch pour Home (Belgique)

Documentarist 2016 – les 9e Journées du documentaire d’Istanbul

Le festival Documentarist d’Istanbul, qui s’est déroulé du 28 Mai au 2 Juin, est un véritable bijou, avec une sélection internationale de films de grande qualité, qui brillent souvent par la profondeur de leur propos. Aujourd’hui dans sa neuvième édition, le festival est composé de nombreuses catégories ordonnées selon ses différentes sections: queer, musique, danse, etc. Il a également proposé cette année une rétrospective du très talentueux réalisateur Serbe Želimir Žilnik.

Le festival Documentarist d’Istanbul, qui s’est déroulé du 28 Mai au 2 Juin, est un véritable bijou, avec une sélection internationale de films de grande qualité, qui brillent souvent par la profondeur de leur propos. Aujourd’hui dans sa neuvième édition, le festival est composé de nombreuses catégories ordonnées selon ses différentes sections: queer, musique, danse, etc. Il a également proposé cette année une rétrospective du très talentueux réalisateur Serbe Želimir Žilnik.

Le thème général du Documentarist 2016 était celui de la censure. La comédienne turque Füsan Demirel a incarné cette année le rôle d’égérie du festival : à la fois par son visage – l’affiche du festival en est une version pixellisée sur fonds rouge vif – et en tant que présidente du jury pour le prix Nouveau Talent. En apprenant ce qui est arrivé à l’actrice en 2015 – une allusion aux Pershmergas lors d’un entretien pour un magazine féminin avait alors déclenché une forte campagne médiatique de dénigrement et d’attaques à son égard – je me suis souvenue de l’importance que peut avoir un festival de cinéma dans une époque comme la nôtre : une plate-forme qui a la possibilité de remettre en jeu la parole des médias dans la société.

Un festival dans la ville d’Istanbul, face-à-face collé-serré entre l’Est et l’Ouest, est un lieu unique pour mettre en question le rapport entre une vérité et la censure, les observer et penser les limites entre réalité et fiction. Projet ambitieux, s’il en est. Le festival est organisé par une équipe passionnée, qui aura sélectionné des œuvres à la fois subversives et d’une vivacité d’esprit incroyable. Le directeur du festival, Necati Sönmez, annonce d’entrée son ambition dans l’éditorial du programme du festival, dont le titre est sans ambages : « Le documentaire contre les mensonges qui nous entourent« . Ce qu’il écrit vaut la peine d’être cité: « L’année dernière il n’y avait pas encore eu de massacre à Suruç, à Ankara, à Paris et à Baga. Le massacre organisé n’était pas encore devenu la réalité des villes Kurdes et les réfugiés syriens n’avaient pas été vendus à la Turquie pour 3 milliards d’Euros par les Etats-membres de l’Union Européenne – les mêmes qui avaient pleuré pour l’enfant Aylan seulement quelques mois auparavant. »

Dans le documentaire turc intitulé Only Blockbusters Left Alive: Monopolizing Film Distribution in Turkey nous présente un panorama du cinema en Turquie. Il souligne que près de 50% du marché turc passe, d’une façon ou d’une autre par le biais d’un seul canal: celui du géant Mars Distribution (acheté en avril par le groupe sud-coréen CJ-CGV), impliqué dans la gestion de la production, de la distribution des films ainsi que dans l’exploitation des salles de cinéma. Et qu’en dépit d’une hausse de la production cinématographique turque, les films locaux trouvent avec de plus en plus de difficultés des opportunités de projection dans les salles de cinéma. Le film revient sur le procès aux États-Unis de Paramount Pictures en 1948, poursuivi au motif de l’entorse faite aux lois antitrust dont le rôle était d’assurer la transparence dans l’industrie du film et de maintenir la concurrence sur le marché. Aujourd’hui, de telles questions se posent toujours, et sans aucun doute, à une échelle plus grande encore, à l’heure du renforcement des sociétés comme Netflix qui dominent la diffusion cinématographique sur Internet. Verrons-nous un revirement de situation, ou assisterons-nous à la mort lente et dans la douleur des productions indépendantes de ces grands canaux de diffusion?

Cette tendance était malheureusement illustrée par le festival lui-même. Malgré la qualité des films, la présence fréquentes des réalisateurs et les projections organisées dans les salles de cinéma prestigieuses et centrales d’Istanbul, le public restait réduit.

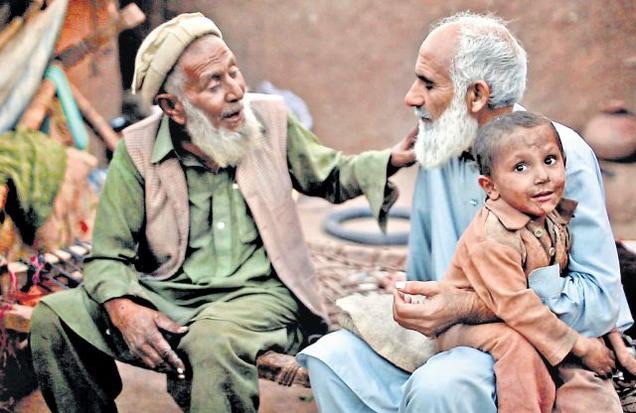

Le prix FIPRESCI de la critique internationale a été gagné par le film Pakistanais A Walnut Tree (Ceviz Ağacı) de Ammar Aziz. Le film décrit la situation des habitants d’un petit village qui doivent fuir ce dernier à cause de la présence des Talibans au Pakistan. Une mention spéciale doit être accordée au travail de photographie, assuré par Danyal Rasheed de façon admirable à qui l’on doit la beauté colorée et intense des images qui invite à méditer sur le message qu’il porte.

Le prix FIPRESCI de la critique internationale a été gagné par le film Pakistanais A Walnut Tree (Ceviz Ağacı) de Ammar Aziz. Le film décrit la situation des habitants d’un petit village qui doivent fuir ce dernier à cause de la présence des Talibans au Pakistan. Une mention spéciale doit être accordée au travail de photographie, assuré par Danyal Rasheed de façon admirable à qui l’on doit la beauté colorée et intense des images qui invite à méditer sur le message qu’il porte.

Colette de Castro

In memoriam Marcel Martin

Né le 12 octobre 1926 à Nancy, Marcel Martin, après des études de lettres, de philosophie et de filmologie, s’est vite orienté vers la critique de cinéma, telle qu’elle se développe en particulier dans les publications liées aux mouvements d’éducation populaire d’après-guerre. Dès 1956, il écrit à « Cinéma », une revue mensuelle issue de la Fédération Française des Ciné Clubs ; puis il fait partie des rédacteurs qui quittent « Cinéma » pour fonder « Ecran » : Marcel Martin y reste de 1972 à 1979. À la disparition d’« Écran », Marcel Martin rejoint « la Revue du cinéma ». S’il brandissait le drapeau de la curiosité cinéphilique, qui l’avait conduit à rejoindre parmi les premiers le comité de sélection de la Semaine Internationale de la Critique Française – première section parallèle du Festival International du Film – il ne cachait pas non plus son appartenance au PCF. C’est ainsi qu’il collabora aux « Lettres Françaises », et à « Regards », puis à « Révolution ».

Né le 12 octobre 1926 à Nancy, Marcel Martin, après des études de lettres, de philosophie et de filmologie, s’est vite orienté vers la critique de cinéma, telle qu’elle se développe en particulier dans les publications liées aux mouvements d’éducation populaire d’après-guerre. Dès 1956, il écrit à « Cinéma », une revue mensuelle issue de la Fédération Française des Ciné Clubs ; puis il fait partie des rédacteurs qui quittent « Cinéma » pour fonder « Ecran » : Marcel Martin y reste de 1972 à 1979. À la disparition d’« Écran », Marcel Martin rejoint « la Revue du cinéma ». S’il brandissait le drapeau de la curiosité cinéphilique, qui l’avait conduit à rejoindre parmi les premiers le comité de sélection de la Semaine Internationale de la Critique Française – première section parallèle du Festival International du Film – il ne cachait pas non plus son appartenance au PCF. C’est ainsi qu’il collabora aux « Lettres Françaises », et à « Regards », puis à « Révolution ».

Dès 1955, le critique se fait théoricien, analysant le langage du cinéma avant même les premiers sémiologues : « Le Langage cinématographique », paru en 1955 aux Editions du Cerf, est traduit et publié dans toutes les langues de communication majeures, dont le russe, le chinois et le japonais. La notoriété ainsi acquise par Martin lui vaut de devenir conférencier à l’université Nippon et à l’université Seishin (Sacré Cœur) à Tokyo, à celle de Montréal, et aussi à celle de Santa Barbara en Californie.

Pour autant Marcel Martin reste attaché à l’étude des cinéastes ; il publie un « Robert Flaherty » dans la collection Anthologie du cinéma en 1965, un « Jean Vigo » dans la même collection en 1966, un « Charles Chaplin » chez Seghers en 1966. Il étudie aussi de vastes ensembles cinématographiques : « Le Cinéma soviétique par ceux qui l’ont fait » (1966), « Le Cinéma français depuis la guerre » (1984), « le Cinéma soviétique de Khrouchtvev à Gorbatchev » (1993).

Critique engagé, fin analyste des formes cinématographiques, Marcel Martin fut le premier Secrétaire général de la Fédération internationale de la Presse Cinématographique. Il en devint président le jour où il renonça à en assurer le secrétariat, puis président d’honneur au terme de ses quatre années de mandat. Il avait reçu le Prix de l’UJC 2010 pour l’ensemble de son oeuvre.