Le Festival du film d’El Gouna et ses récompenses – du plaisir au soleil à El Gouna

Alors que le cinéma de langue arabe gagne en importance dans le monde entier, les festivals de cinéma des pays arabophones sont florissants. Le Festival du film de Marrakech, avec sa programmation étoilée habituelle a, certes, souffert du COVID, perdant deux éditions en 2020 et 2021, mais les festivals d’Égypte sont florissants. Le Festival international du Caire s’est bien déroulé l’année dernière, attirant Christopher Hampton, le co-scénariste de The Father de Florian Zeller et se aura lieu cette année du 6 novembre au 5 décembre. Le deuxième festival le plus important d’Égypte est situé à El Gouna, au bord de la mer Rouge, un endroit idéal avec une infrastructure parfaite pour un festival.

Même si El Gouna manquait de star cette année, avec Darren Aronofsky comme principal invité international, les réalisateurs de la plupart des films étaient présents. Le festival s’est vanté d’avoir une solide programmation de films qui avaient marqué les principaux festivals, à commencer par Cannes, Venise et Sundance. Inévitablement, les meilleurs parmi eux ont trusté les plus hautes récompenses du palmarès, mais le public, en grande partie local, a été le plus enthousiaste lorsque les gagnants du meilleur film arabe ont été annoncés dans les catégories documentaire et long métrage.

Même si El Gouna manquait de star cette année, avec Darren Aronofsky comme principal invité international, les réalisateurs de la plupart des films étaient présents. Le festival s’est vanté d’avoir une solide programmation de films qui avaient marqué les principaux festivals, à commencer par Cannes, Venise et Sundance. Inévitablement, les meilleurs parmi eux ont trusté les plus hautes récompenses du palmarès, mais le public, en grande partie local, a été le plus enthousiaste lorsque les gagnants du meilleur film arabe ont été annoncés dans les catégories documentaire et long métrage.

Ces prix sont allés au documentaire Captains of Za’atari d’Ali El Arabi et au long métrage Feathersréalisé par l’égyptien Omar El Zohairy. Après la première projection de son film, ce dernier avait été bouleversé par les articles parues dans les médias locaux selon lesquelles son film dépeignait sa patrie de manière négative. Lorsque je l’ai rencontré, j’ai suggéré que son cinéma faisait penser à une transposition de Kaurismaki en Égypte et il a convenu qu’il s’était inspiré du travail de ses cinéastes préférés, dont le réalisateur finlandais. Lorsqu’il a accepté le prix sous les ovations, il a croisé les bras sur sa poitrine et a dit à la foule que l’obtention du prix en Égypte marquait « le meilleur moment » de sa vie. Le film a remporté le prix de la Semaine de la critique à Cannes et un prix « Variety » à El Gouna.

Le film finlandais de Teemu Nikki L’Aveugle qui ne voulait pas voir le Titanic a remporté l’Étoile d’or du meilleur long métrage de fiction (Petri Poikolainen a également remporté le prix du meilleur acteur), Sundown de Michel Franco a remporté l’Etolie d’argent et le film russe Captain Volkonogov s’est évadé, réalisé par Aleksey Chupov et Natasha Merkulova a remporté le bronze, ainsi que le prix Netpac. Maya Vanderbeque a remporté le prix de la meilleure actrice pour le film belge Playground.

Le film finlandais de Teemu Nikki L’Aveugle qui ne voulait pas voir le Titanic a remporté l’Étoile d’or du meilleur long métrage de fiction (Petri Poikolainen a également remporté le prix du meilleur acteur), Sundown de Michel Franco a remporté l’Etolie d’argent et le film russe Captain Volkonogov s’est évadé, réalisé par Aleksey Chupov et Natasha Merkulova a remporté le bronze, ainsi que le prix Netpac. Maya Vanderbeque a remporté le prix de la meilleure actrice pour le film belge Playground.

Dans la catégorie documentaire, le film russe Life of Ivanna de Renato Borrayo Serrano a remporté l’or, le film suisse Ostrov-Lost Island réalisé par Svetlana Rodina et Laurent Stoop a remporté l’argent ainsi que le prix « Cinema for Humanity » du public. Enfin, le film suédois Sabaya de Hogir Hirori a pris le bronze.

Le premier film de Mounia Akl Costa Brava avec Nadine Labaki et Saleh Bakri a remporté deux prix, le prix FIPRESCI de la critique internationale (photo ci-contre) et le prix « Green Star de la lutte contre les problèmes environnementaux. Ce film libanais a été développé sur la  plate-forme « CineGouna », la branche industrielle du festival qui donne une grande importance au festival. Ce prix offre des subventions, des opportunités de réseautage, des discussions sur l’industrie et des programmes de mentorat qui encouragent les jeunes talents émergents à développer de futurs projets.

plate-forme « CineGouna », la branche industrielle du festival qui donne une grande importance au festival. Ce prix offre des subventions, des opportunités de réseautage, des discussions sur l’industrie et des programmes de mentorat qui encouragent les jeunes talents émergents à développer de futurs projets.

Maintenant dans sa cinquième année, le Festival a surmonté un certain nombre d’obstacles, y compris un incendie la veille de la soirée d’ouverture. Pourtant, lors du gala d’ouverture, rien n’en apparaissait. Lors de la cérémonie de clôture, le mécène du Festival Samih Sawiris a d’ailleurs invité les pompiers à venir sur la scène.

Samih Sawiris et son frère Naguib, cinéphiles, sont des magnats des affaires qui se sont lancés dans la création du festival dans le complexe de luxe créé par leur père à la fin des années 1980. Les yachts de luxe et les fêtes ne sont guère ce à quoi on pourrait s’attendre dans un pays musulman et s’avèrent fort attirante pour le jeune public local! On peut cependant regretter que nombre de ces jeunes ne semblent pas avoir l’habitude de se concenter pour regarder des films et vérifient constamment leurs téléphones portables, prenant même des appels et discutant pendant les projections…

Avec le départ du directeur du festival Amir Ramses, le festival est maintenant prêt pour une nouvelle étape. Attendez-vous à des changements majeurs en 2022. D’ici là, bien sûr, nous aurons vu comment le premier Festival saoudien de la mer Rouge se déroulera lorsqu’il fera ses débuts du 6 au 15 décembre à Djeddah, de l’autre côté de la mer Rouge.

Hélène Barlow

Le Festival de Toronto entrouvre ses portes!

La 46e édition du Festival International de Toronto aura permis un début de retour à la normale de la manifestation. Alors que l’année précédente, il s’était déroulé en version extrêmement réduite du fait de la pandémie due au COVID-19, il a entrouvert ses portes en 2021: une bonne partie des salles ont en effet été rouvertes, et le cœur du programme a été concentré durant les cinq premières journées afin de faciliter la tâche des professionnels.

Pour leur troisième année à la tête de cette du Festival, Cameron Bailey, le co-directeur et directeur artistique du festival et Joana Vicente, sa co-directrice et directrice exécutive, n’ont tout de même pas eu la tâche facile. Contrairement aux festivals européens, Toronto a en effet à nouveau pâti de sa position en Amérique du Nord, notamment pour ce qui est de la participation des professionnels et de la presse. En effet, le Canada, quasiment fermé aux voyageurs depuis le début de la pandémie, n’avait rouvert que peu de temps auparavant pour les voyageurs américains, mais n’avait prévu d’accepter les voyageurs des autres pays que… la veille de l’ouverture du Festival, sans garantie (à condition qu’ils soient pleinement vaccinés, bien sûr). Devant ces difficulté, les journalistes étrangers, et la plupart des professionnels ne purent à nouveau suivre le Festival que par Internet.

Les organismes professionnels, comme Unifrance, assurèrent donc leur présence seulement par des stands virtuels, ce qui permit tout de même un flux non négligeable de transactions – 4000 professionnels et journalistes ayant été accrédités, toutes catégories confondues. En revanche, les journalistes étrangers, français, en tous cas, furent handicapés par les mesures trop fortes prises par beaucoup de producteurs des films sélectionnés contre la copie pirate: ils interdirent la vision à distance de très nombreux films. Il serait pourtant grand temps que les producteurs qui présentent des films dans les festivals comprennent que les journalistes accrédités avec un grand sérieux par un festival majeur et reconnu comme celui de Toronto ne sont pas des pirates, mais ont besoin de faire leur travail! La plupart des films qui firent apparemment le « buzz », la rumeur, durant le festival, furent exclus de la plate-forme de visionnement à distance des journalistes. Ce fut le cas par exemple de Belfast, de Kenneth Brannagh, que la rumeur dit bien parti pour les Oscars, et qui reçut le Prix « People’s Choice » du public: il fut interdit de vision à distance pour les journalistes français, comme aussi son dauphin, The power of the Dog, de Jane Campion.

Les organismes professionnels, comme Unifrance, assurèrent donc leur présence seulement par des stands virtuels, ce qui permit tout de même un flux non négligeable de transactions – 4000 professionnels et journalistes ayant été accrédités, toutes catégories confondues. En revanche, les journalistes étrangers, français, en tous cas, furent handicapés par les mesures trop fortes prises par beaucoup de producteurs des films sélectionnés contre la copie pirate: ils interdirent la vision à distance de très nombreux films. Il serait pourtant grand temps que les producteurs qui présentent des films dans les festivals comprennent que les journalistes accrédités avec un grand sérieux par un festival majeur et reconnu comme celui de Toronto ne sont pas des pirates, mais ont besoin de faire leur travail! La plupart des films qui firent apparemment le « buzz », la rumeur, durant le festival, furent exclus de la plate-forme de visionnement à distance des journalistes. Ce fut le cas par exemple de Belfast, de Kenneth Brannagh, que la rumeur dit bien parti pour les Oscars, et qui reçut le Prix « People’s Choice » du public: il fut interdit de vision à distance pour les journalistes français, comme aussi son dauphin, The power of the Dog, de Jane Campion.

Titane, Prix du Public de la section « Midnight Madness »

Titane, de Julia Ducournau, reçut le second prix « People’s Choice » du public, celui de la célèbre section « Midnight Madness » qui a ouvert de longue date avec efficacité le « film de genre » aux festivaliers. Il continua ainsi sa récolte de récompenses, dans la foulée de sa Palme d’Or cannoise. Yuni, le film indonésien de Kamila Andini, reçut le prix de la section « Platform », qui regroupe les recommandations particulières de Cameron Bailey. Parmi les récompenses diverses qui furent également attribuées en fin de manifestation, on notera enfin le prix « Amplify » du meilleur film  de long métrage canadien décerné à Ste Anne, de la réalisatrice du Manitoba Rhayne Vermette. On notera enfin qu’un jury de la Fipresci décerna le Prix de la Critique Internationale à Anatolian Leopard, du réalisateur turc Emre Kayiş.

de long métrage canadien décerné à Ste Anne, de la réalisatrice du Manitoba Rhayne Vermette. On notera enfin qu’un jury de la Fipresci décerna le Prix de la Critique Internationale à Anatolian Leopard, du réalisateur turc Emre Kayiş.

Parmi les films que nous pûmes voir, nous retiendrons As in heaven, de la réalisatrice danoise Tea Lindenburg, joli film intimiste qui recrée avec minutie et de façon touchante l’univers paysan danois à l’orée du 20e siècle, au moment charnière où les superstitions immémoriales vont faire place à la modernité: on cette transition à travers les yeux des jeunes enfants de la maîtresse de la ferme au moment où elle entre en couches de façon difficile.

On retiendra également le virage à 180 degrés pris par Barry Levinson qui a mis son art chevronné de la mise en scène au service de The Survivor. Ce film retrace l’histoire authentique et émouvante du boxeur juif Harry Haft qui ne put survivre à l’extermination à Auschwitz qu’en acceptant de boxer contre d’autres malheureux déportés, la survie étant au prix de la victoire. Trois ans après la fin de la guerre, les images en noir et blanc d’Auschwitz lui reviennent par flash brutaux lorsqu’il veut se battre contre Rocky Marciano en espérant que la notoriété apportée par le combat lui permettra de retrouver celle qu’il a perdue de vue à Auschwitz mais qu’il croit toujours vivante. Ben Foster endosse superbement ce rôle, entouré par Danny DeVito, Vicky Krieps, Peter Sarsgaard, et John Leguizamo qui composent autour de lui un beau quatuor de seconds rôles que Barry Levinson sait bien mettre en valeur.

Violet, le film le plus original que nous avons pu voir, enfin, est dû à l’actrice Justine Bateman qui passe pour la première fois derrière la caméra pour une œuvre qui lui aurait sans doute valu d’être en lice pour la Caméra d’Or si elle avait été à Cannes. Porté par Olivia Munn dont c’est sans doute le meilleur rôle, Violet suit les états d’âme d’une productrice hollywoodienne partagée entre le carriérisme qui lui fait subir les pires avanies et le talent qui l’incite de façon contradictoire à se libérer du carcan de la misogynie et de la concurrence sans pitié qui règnent à Hollywood parmi ceux qui décident de produire ou non les films. Cette approche est très bien servie par une grande inventivité de la mise en scène, qui oppose avec brio une voix off– mâle, bien sûr – que l’on entend inciter la jeune femme au conformisme et à la platitude à des bulles de textes qui viennent au contraire écrire sur l’écran ses aspirations réelles. Un film à voir, et surtout, une nouvelle réalisatrice à suivre !

Violet, le film le plus original que nous avons pu voir, enfin, est dû à l’actrice Justine Bateman qui passe pour la première fois derrière la caméra pour une œuvre qui lui aurait sans doute valu d’être en lice pour la Caméra d’Or si elle avait été à Cannes. Porté par Olivia Munn dont c’est sans doute le meilleur rôle, Violet suit les états d’âme d’une productrice hollywoodienne partagée entre le carriérisme qui lui fait subir les pires avanies et le talent qui l’incite de façon contradictoire à se libérer du carcan de la misogynie et de la concurrence sans pitié qui règnent à Hollywood parmi ceux qui décident de produire ou non les films. Cette approche est très bien servie par une grande inventivité de la mise en scène, qui oppose avec brio une voix off– mâle, bien sûr – que l’on entend inciter la jeune femme au conformisme et à la platitude à des bulles de textes qui viennent au contraire écrire sur l’écran ses aspirations réelles. Un film à voir, et surtout, une nouvelle réalisatrice à suivre !

En fin de Festival, Cameron Bailey et Joana Vicente eurent la bonne idée de rendre un hommage, un « TIFF Tribute award » à quelques-uns de leurs invités. Denis Villeneuve, Alanis Obomsawin, Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch, Danis Goulet, Ari Wegner et Dionne Warwick furent honorées lors d’une cérémonie qui clôtura avec bonheur la manifestation.

Philippe J. Maarek

Off-camera de Cracovie

Un jour ou jour un : le festival « Off-cinéma de Cracovie

Au cours des jours longs et solitaires de confinement à Paris, je me suis retrouvée sans l’élément qui me donne un sens de communauté dans cette ville, mon échappatoire adorée, le cinéma. Courir est alors devenu ma nouvelle activité préférée, la seule chose qui préservait ma santé mentale. Cette nouvelle activité m’aidait à mettre mon cerveau affolé dans une stupeur induite par l’adrénaline pour le calmer pendant quelques heures.

C’est probablement une des raisons pour lesquelles j’ai tant apprécié le premier film que j’ai vu parmi la sélection principale à Off-Camera, Sweat de Magnus von Horn. Le film traite de Sylwia Zając, gourou polonaise de la mise en forme. Sylwia est millenniale, mais elle sait utiliser les réseaux sociaux comme quelqu’un de la génération Z. C’est le type de femme qu’on aime détester, à la manière de Britney Spears dans les années 90. Sylwia est constamment sur son téléphone. Elle publie sur Internet, puis elle regarde à nouveau ce qu’elle vient de publier dans un cauchemar sisyphéen. Mais en parallèle elle semble véritablement se sustenter de ses “followers” – qu’elle traite de “mes chéris« , et “mes Amours”, avec une chaleur authentique.

C’est probablement une des raisons pour lesquelles j’ai tant apprécié le premier film que j’ai vu parmi la sélection principale à Off-Camera, Sweat de Magnus von Horn. Le film traite de Sylwia Zając, gourou polonaise de la mise en forme. Sylwia est millenniale, mais elle sait utiliser les réseaux sociaux comme quelqu’un de la génération Z. C’est le type de femme qu’on aime détester, à la manière de Britney Spears dans les années 90. Sylwia est constamment sur son téléphone. Elle publie sur Internet, puis elle regarde à nouveau ce qu’elle vient de publier dans un cauchemar sisyphéen. Mais en parallèle elle semble véritablement se sustenter de ses “followers” – qu’elle traite de “mes chéris« , et “mes Amours”, avec une chaleur authentique.

De nombreux films dans la compétition principale du festival, intitulée Making Way, traitaient du thème totalement actuel de l’isolement. Avec Sweat on est face à une exploration nuancée et adroite de la matière. On se rend rapidement compte que la vie de Sylwia est plus problématique qu’au premier clic. Il s’avère qu’elle a récemment publié une vidéo avec des revasseries un peu tristes sur sa vie solitaire. Alors qu’elle regarde de nouveau sa vidéo, le spectateur la voit en double, les larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé le long de son écran. Ses admirateurs ne savent pas trop comment réagir, mais son agent réagit sur le coup – transmettant des menaces de la part de ses promoteurs qui veulent annuler son financement. Mais ce qui semble être le début d’une dépression nerveuse se tourne vers une représentation plus nuancée d’une femme complexe. Plutôt que de l’entraîner dans une spirale descendante, elle s’occupe de ses problèmes avec une fermeté calme et mature. Le scénariste/réalisateur semble sérieusement comprendre la complexité de ce qui motive cette génération coincée entre la vie réelle et le virtuel.

Le prix principal de 25.000 dollars a été accordé à la réalisatrice hollandaise Isabel Lamberti pour son docu-fiction Last Days of Spring. Le film traite d’une famille vivant dans un bidonville des environs de Madrid. Avec de (trop) nombreux gros plans sur un bébé qui dort, et une bande sonore polluée en arrière-plan par des chiens qui aboient constamment, le film ne m’a pas convaincu et laisse à désirer, surtout dans l’aspect psychologique des personnages.

Le Prix Fipresci de la Critique Internationale a été décerné à Gaza Mon Amour, le deuxième long métrage (après Dégradé en 2015) des frères jumeaux Ahmad Abou Nasser et Mohammed Abou Nasser (surnommés Arab et Tarzan). Une lettre d’amour à Gaza, le film dépeint la vie du pêcheur palestinien Issa (Salim Daw), perdu dans sa recherche d’amour dans la Palestine d’aujourd’hui. Le film se passe dans ce port de Gaza – à la fois port d’attache de bateaux de pêche et base de la police navale palestinienne. Mais les deux cinéastes se concentrent finalement peu sur la situation politique et se tournent plutôt vers l’intime, posant la question de la quête d’amour à l’âge mûr avec une finesse et un langage cinématographique inouï.

Également dans la compétition se situait L’Homme qui a vendu sa peau, une vision ahurissante du monde de l’art contemporain. Le film présente l’acteur syrien Yahya Mahayni dans le rôle de Sam Ali – un réfugié qui se fait tatouer un visa Schengen sur le dos, le transformant ainsi en une œuvre d’art. Ce visa lui permet de se rendre en Belgique pour retrouver son âme sœur. C’est ainsi que l’acteur Koen de Bouw prononce les mots suivants, en l’artiste-tatoueur Jeffrey Godefroi : “en transformant Sam en une sorte de marchandise, il pourra, selon les codes de notre temps, retrouver son humanité et sa liberté… C’est assez paradoxal, n’est-ce pas ?.” L’écrivain et réalisateur Kaouther Ben Hania crée Godefroi en tant que stéréotype du sauveur blanc. Le film est une recherche profonde sur le monde de l’art moderne: une confection de prestige un tant soit peu sinistre.

Également dans la compétition se situait L’Homme qui a vendu sa peau, une vision ahurissante du monde de l’art contemporain. Le film présente l’acteur syrien Yahya Mahayni dans le rôle de Sam Ali – un réfugié qui se fait tatouer un visa Schengen sur le dos, le transformant ainsi en une œuvre d’art. Ce visa lui permet de se rendre en Belgique pour retrouver son âme sœur. C’est ainsi que l’acteur Koen de Bouw prononce les mots suivants, en l’artiste-tatoueur Jeffrey Godefroi : “en transformant Sam en une sorte de marchandise, il pourra, selon les codes de notre temps, retrouver son humanité et sa liberté… C’est assez paradoxal, n’est-ce pas ?.” L’écrivain et réalisateur Kaouther Ben Hania crée Godefroi en tant que stéréotype du sauveur blanc. Le film est une recherche profonde sur le monde de l’art moderne: une confection de prestige un tant soit peu sinistre.

Au total, une centaine de films ont été présentés à « Off-Camera » en 2021. Parmi les sections thématiques il y a notamment “Indies américains”, composé de films qui datent de la dernière décennie du cinéma américain indépendant, “Best of Fests”, avec surtout des films de Cannes et de Venise, et “Different Shades of Crisis”, une réflexion sur la crise sous toutes ses formes dans le monde actuel.

Un équilibre subtil entre la redécouverte de la liberté et le respect correct des normes sanitaires était constamment en jeu pendant le festival Off-Camera. Trouver un équilibre en ces temps vertigineux est une bonne cause, même si cela implique des conversations inconfortables, ainsi que des conflits de culture et de style. Au mieux, un festival de cinéma permet justement ce genre d’interaction. Le festival Off-Camera de cette année nous a aidé à ouvrir la discussion à de nouvelles perspectives sur l’isolement, la solitude et les meilleures stratégies d’adaptation.

Colette de Castro

Titane – Palme d’or Cannes 2021

Le jury du Festival de Cannes 2021 a fait sensation en décernant la Palme d’or à une jeune réalisatrice française pour un film provocant, exubérant. Du cinéma qui n’a peur de rien et maîtrise parfaitement la grammaire et la technique de son art.

A la suite d’un accident de voiture lorsqu’elle était enfant, la boîte crânienne d’Alexia est réparée avec un morceau de titane. On la retrouve adulte dans une famille où on ne se parle pas, et danseuse dans un cabaret où l’érotisme des femmes est associé à la mécanique et à la rutilance automobile. La jeune femme porte en elle une violence inouïe et elle n’hésite pas à tuer pour se débarrasser d’un gêneur.

A la suite d’un accident de voiture lorsqu’elle était enfant, la boîte crânienne d’Alexia est réparée avec un morceau de titane. On la retrouve adulte dans une famille où on ne se parle pas, et danseuse dans un cabaret où l’érotisme des femmes est associé à la mécanique et à la rutilance automobile. La jeune femme porte en elle une violence inouïe et elle n’hésite pas à tuer pour se débarrasser d’un gêneur.

Le film est peuplé de personnages au bord de la folie, sans doute parce qu’ils souffrent mais la réalisatrice ne tente pas d’expliquer une situation ou d’apitoyer le spectateur. Son récit avance dans la démesure, dans une mise en scène très travaillée, dont un long plan séquence remarquablement bien conduit.

Mécaniques aux exsudations bien sombres et bien huileuses, acte sexuel avec une voiture, assassinats rapides et incisifs, chairs couvertes de bleus, de cicatrices, de lacérations ou d’épingles, grossesse douloureuse : le corps est contraint, en souffrance, et et l’âme doit se cogner contre les cages métalliques qui l’étouffent.

Le film met mal à l’aise, plus par ce qu’il suggère que par ce qu’il montre. Ici, la caméra ne se complaît pas dans le sang et ce n’est pas un film pour faire peur. L’humour est bien présent et certaines scènes sont plus rocambolesques qu’effrayantes. Enfin, malgré la violence du personnage principal et le malaise que les images peuvent provoquer, le film chemine vers un apaisement trouvé dans l’attention à l’autre et vers une renaissance.

En recevant la Palme d’or au Festival de Canes, Julia Ducorneau a remercié le jury pour avoir »laisser entrer les monstres ». Dans Titane, plusieurs personnages sont effectivement monstrueux et montrent ainsi, de façon aussi provocante que brillante, les nombreuses failles de notre humanité.

Magali Van Reeth

Palme d’or : Titane de Julia Ducournau

Grand Prix : Un héros, d’Asghar Farhadi, ex æquo avec Compartiment n° 6, de Juho Kuosmanen

Prix du scénario : Ryûsuke Hamaguchi et Takamasa Oe, pour Drive My Car de Ryûsuke Hamaguchi

Prix de la mise en scène : Leos Carax, pour Annette

Prix d’interprétation masculine : Caleb Landry Jones, pour Nitram de Justin Kurzel

Prix d’interprétation féminine : Renate Reinsve, pour Julie (en 12 chapitres), de Joachim Trier

Prix du jury : Le Genou d’Ahed, de Nadav Lapid, ex æquo avec Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul ;

Palmes d’or d’honneur : Marco Bellocchio, Jodie Foster

Palme d’or du court-métrage : Tous les corbeaux du monde, de Tang Yi

Caméra d’or : Murina, d’Antoneta Alamat Kusijanovic

Le 61e Festival du Film de Cracovie

Les festivals peuvent être une sorte de conscience du monde, du moins les bonnes. Au cours des dernières décennies, nous avons remarqué, en particulier dans le cinéma polonais – et les sélections de festivals – une reconnaissance plus ciblée des questions morales et éthiques intrigantes. Cela n’est peut-être pas étonnant face à une culture encore fortement marquée par la religion catholique et marquée par le concept de culpabilité. Ce serait une discussion considérable et digne de tenir, de se demander si la religion est toujours la force principale et le catalyseur de la demande de responsabilité. Pouvons-nous développer une responsabilité pour nos proches, mais aussi pour les étrangers, l’environnement et la nature sans croyance même si la pensée rationnelle peut aussi conduire à des résultats similaires, mais une pensée rationnelle à l’échelle mondiale, et pas seulement au niveau personnel ?…

Quoi qu’il en soit, l’édition de Cracovie de cette année a été marquée par un grand nombre de films confrontés à des catastrophes humaines et à la recherche de solutions. Mais il y a une différence entre revendiquer les droits de l’homme, mettre en cause les crimes de guerre et les catastrophes environnementales et permettre d’être confronté à une responsabilité personnelle.

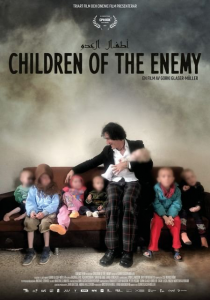

Faire face à la responsabilité : le film primé par la FIPRESCI Children of the Enemy de Gorki Glaser-Müller (Chili-Suède), présenté en compétition internationale, en est déjà un exemple marquant. Le protagoniste principal, le suédo-chilien Patricio Galvez, aux prises avec ses propres problèmes, n’a pas veillé au développement psychologique de sa propre fille, ce qui l’a amenée, elle et son mari, de plus en plus vers l’islamisme militaire. Il a aussi échoué à ne lui envoyer d’argent alors qu’elle a déjà intégré la guerre sur le sol syrien en tant que djihadiste. Confronté à sa mort d’elle et de son mari, il décide d’agir sans aucune aide du gouvernement suédois – au moins dans un premier temps – et d’essayer de rapatrier ses sept petits-enfants, qui survivent dans le camp de réfugiés d’Al-Hawl.

Faire face à la responsabilité : le film primé par la FIPRESCI Children of the Enemy de Gorki Glaser-Müller (Chili-Suède), présenté en compétition internationale, en est déjà un exemple marquant. Le protagoniste principal, le suédo-chilien Patricio Galvez, aux prises avec ses propres problèmes, n’a pas veillé au développement psychologique de sa propre fille, ce qui l’a amenée, elle et son mari, de plus en plus vers l’islamisme militaire. Il a aussi échoué à ne lui envoyer d’argent alors qu’elle a déjà intégré la guerre sur le sol syrien en tant que djihadiste. Confronté à sa mort d’elle et de son mari, il décide d’agir sans aucune aide du gouvernement suédois – au moins dans un premier temps – et d’essayer de rapatrier ses sept petits-enfants, qui survivent dans le camp de réfugiés d’Al-Hawl.

Dans Far Eastern Golgotha (Dalnevostochnaya Golgofa) de Julia Serginait (Russie), nous sommes face à un jeune homme frustré sans compétences particulières, qui se dresse contre la corruption de l’État russe. Pourchassé, intimidé et « contrôlé », il risque de tout perdre, ainsi que son ami qui l’assistait. Ils avaient été les seuls à protester ouvertement contre la dégradation de l’espace public, des soins de santé et des services sociaux, sans parler de l’absence totale de perspectives d’avenir.

Dans When We Were Bullies, présenté dans la compétition des courts-métrages, Jay Rosenblatt (USA) revient sur un traumatisme tout à fait personnel de son enfance, lorsqu’il s’en est pris violamment avec ses camarades de classe à un étranger. Leur professeur de l’époque les accusait d’être des animaux. Après des décennies, Rosenblatt a mis fin à son silence et a commencé à recontacter tous ces camarades de classe, leur demandant leurs souvenirs et leurs réflexions, y compris celle de l’enseignant. Dans ce douloureux travail de mémoire, Rosenblatt – pas par hasard connu comme profondément impliqué dans la pensée psychanalytique – put enfin trouver les mots justes et assez touchants en écrivant une lettre à leur ancienne victime, que le réalisateur a volontairement exclue de son film.

Branka, d’Álor K Kovács, également en compétition pour les courts-métrages, présente une jeune infirmière dans la Yougoslavie des années 1990, un pays en ruine divisé par des conflits sanglants. Elles commence à travailler dans un hôpital, où elle est confrontée au fait, que des interventions chirurgicales sur les enfants sont pratiquées, que des nouveau-nés sont déclarés morts, mais sont en fait livrés pour être vendus sur le marché occidental. Le médecin-chef légitime ses actions, affirmant que c’est le meilleur moyen pour les enfants d’avoir une vie juste et pour les mères d’être libérées. Mais Branka doit prendre une décision face à cela.

Dans Lost Boys, de Joonas Neuvonen et Sadri Cetinkaya (Finlande), nous suivons un groupe de jeunes hommes, dont le cinéaste, en route de la Finlande au Cambodge pour s’amuser, faire l’amour et se droguer, comme les pires voyageurs occidentaux. Mais après que les choses sont devenues incontrôlables, les cinéastes s’enfuient en Finlande pour y recevoir un message, disant qu’un ami est mort et qu’un autre a disparu. Le cinéaste a alors décidé de repartir pour savoir ce qui s’est passé, et plus important encore, pour chercher son ami, qui a peut-être survécu.

Dans Lost Boys, de Joonas Neuvonen et Sadri Cetinkaya (Finlande), nous suivons un groupe de jeunes hommes, dont le cinéaste, en route de la Finlande au Cambodge pour s’amuser, faire l’amour et se droguer, comme les pires voyageurs occidentaux. Mais après que les choses sont devenues incontrôlables, les cinéastes s’enfuient en Finlande pour y recevoir un message, disant qu’un ami est mort et qu’un autre a disparu. Le cinéaste a alors décidé de repartir pour savoir ce qui s’est passé, et plus important encore, pour chercher son ami, qui a peut-être survécu.

À côté de ces exemples de documentaires à prise de responsabilité explicite, il fut possible de découvrir quelques documentaires politiques dans cette 61e édition du festival de Cracovie. Dans Courage, nous voyons des centaines de personnes sans défense de toutes sortes, principalement de simples citoyens, perturbés et écrasés par les forces militaires et policières dans la Biélorussie actuelle. Le réalisateur Aliaksei Paluyan (Biélorussie-Allemagne) retrace la douleur des personnes à la recherche de leurs amis ou de membres de leur famille emprisonnés, torturés et parfois disparus.

Impuissants mais résistants sont aussi les jeunes Hongkongais encerclés par les forces de l’ordre dans leur campus universitaire. « The Hong Kong Documentary Filmmakers » (ils doivent rester anonyme) on posté dans Inside the Red Brick Wall leurs caméras au centre de la lutte, capturant des tentatives d’évasion et des discussions internes sur la façon d’agir dans cette situation désespérée. Que ce soit pour se rendre ou pour se battre jusqu’au bout, ce douloureux documentaire offre un autre exemple de sociétés détruites et opprimées, même si des centaines de milliers de personnes tentent de résister. La résistance ouverte dans la rue semble maintenant disparaître, face aux techniques de reconnaissance faciale et aux technologies policières du même ordre. La lutte pour la liberté et la justice a évidemment besoin d’autres dimensions et stratégies. Le jeu de pouvoir principal ne peut pas être gagné dans les rues, peut-être ne pourrait-il jamais l’être. Il reste une force symbolique.

On trouve enfin un autre niveau de conscience, sur les conflits sociaux et politiques dans Nature my Homeland de Marek Gajczak (Pologne). Le film veut offrir la possibilité d’un nouveau dialogue avec la nature, avec les bases de notre propre vie. Scientifiques, artistes et autres individus socialement engagés, chacun agissant à sa manière, face aux questions de survie les plus urgentes et les plus profondes aujourd’hui. Ce défi, nous le connaissons. Avons-nous besoin qu’on nous le rappelle, qu’on nous y confronte à nouveau ? Le connait-on assez ? Aujourd’hui, même les actions les plus faciles à réaliser tardent. Les films peuvent-ils changer la réalité ? Il faut le croire…

Dieter Wieczorek

Les Prix 2020-21 de l’Union des Journalistes de Cinéma

L’UJC a décidé pour la quinzième fois d’attribuer des prix annuels destinés à mettre en valeur les métiers du journalisme cinématographique. Quatre prix sont décernés pour 2020-21:

- le Prix de l’UJC 2020, pour l’ensemble de sa carrière, à Jean Roy (« L’Humanité »)

- le Prix de l’UJC 2020 de la jeune critique à Guillaume Gas (« Abus de Ciné »)

- le Prix de l’UJC de la meilleure biographie ou du meilleur entretien 2020 à Nicolas Saada, pour “Questions de Cinéma”, Carlotta Films ed.

- La Plume d’Or 2020 du journalisme de cinéma de la Presse étrangère en France, enfin, a été décernée pour la quatorzième fois conjointement par l’UJC et l’Association de la Presse Etrangère à Boyd Van Hoeij (« Hollywood Reporter », etc.).

La remise de prix a été effectuée à distance le 21 mai 2021 en « présence » des lauréats et de Vincent Paul-Boncour, éditeur de films et de livres et en l’occurrence du livre de Nicolas Saada (Carlotta Films)

A propos de la réouverture des cinémas : 19 mai 2021

Pour moi et probablement plusieurs d’entre nous, aller au cinéma est une fête. Mon vœu était que nous encensions cette résurrection par un acte de foi religieux, mais encore impossible cette fois-ci. Tenir l’Assemblée Générale annuelle statutaire de l’Union des Journalistes de Cinéma en présentiel dans un des temples du Septième Art, le cinéma Max Linder, 24 boulevard Poissonnière, 75009 Paris, avec l’accord de Claudine Cornillat supposée par moi ravie que sa salle rouvre avec une si remarquable assistance et nous offrant l’occupation gracieuse du lieu. Après, selon nos rituels, apéro à côté au Sunset Boulevard. Ensuite déjeuner avec nos lauréats au restaurant Marcella Caffe Ouvert en Octobre 2018, 9 Boulevard Poissonnière 75009 Paris dans ce petit coin d’Italie au cœur de Paris.

Ensuite retour au Max Linder Panorama vers 15-16 heures, en respectant la jauge médico-légale, pour une avant-première de Profession du père – chez Ad Vitam, sortie salles le 28 juillet 2021- de Jean-Pierre Améris, cinéaste révélé par la Semaine Internationale de la Critique avec Les Aveux de l’innocent, en sa présence et celle de son comédien Benoît Poelvoorde autre révélation de la Semaine avec C’est arrivé près de chez vous, suivi d’un Q and A dans la salle. Projection gratuite pour les membres de l’UJC et leurs invités, par exemple Gaspar Noë et Lucile Hadzihalilovic, venus en voisins, Isabelle Danel pour la FIPRESCI et le CICT-UNESCO (et partage de la recette des places du public entre le Max Linder et l’ UJC !).

Avoir Pierre Zéni (Canal +) pour filmer toute cette admirable journée et en tirer un sujet et Laurent Delmas en Monsieur Loyal pour l’animer, comme il le fait si bien à Cannes lors des Rencontres cinématographiques d’hiver. Et le tout sous la houlette sourcilleuse de mon digne successeur Philippe J. Maarek.

Un rêve cette année, une réalité demain?…

Jean Roy, Président d’Honneur de l’Union des Journalistes de Cinéma

Communiqué du 16 mars 2021 : réouvrir les salles de cinéma !

Berlinale 2021: un festival « virtuel » réussi !

La 71e édition de la Berlinale s’annonçait sous de mauvais auspices. Prévue en « présentiel », elle a dû se transformer à l’improviste entre l’automne et le mois de mars en une nouvelle configuration inédite : un festival pour les professionnels et journalistes à échelle réduite, en 5 jours, du 1er au 5 mars, et une reprise annoncée pour le mois de juin pour le public de la ville, sans doute dans des salles en plein air, du fait de la pandémie.

On doit donc féliciter les deux co-directeurs de la manifestation, le directeur artistique, Carlo Chatrian, et la directrice exécutive, Mariette Rissenbeek, qui ont réussi leur pari, pour leur deuxième année à la tête de la manifestation. Certes réduite à une centaine de films au lieu des deux à trois cents habituels, la Berlinale 2021 a pourtant fait preuve d’une belle vitalité. Les journalistes et professionnels accrédités ont pu chaque jour faire – dans leur salon, certes – leur choix entre les principales sections habituelles, la compétition, les sections « Berlinale Spécial » et « Rencontres », le Panorama, le Forum International du Jeune Cinéma, les séries, et les courts-métrages, sans oublier la section dédiée au cinéma allemand. Seul manquait à l’appel pour les journalistes, en tous cas, la rétrospective. En effet, chaque jour, le festival offrait aux professionnels accrédités deux à trois films de chacune de ces sections au minimum, ce qui donnait déjà fort à faire. Certes, il manqua ce qui fait souvent le sel des Festivals, les discussions d’après-film entre festivaliers, mais en somme, la frustration ne vint que de ce côté.

La sélection, en revanche, resserrée par la force des choses, donc, sembla au contraire, peut-être de ce fait, bien plus forte qu’à l’ordinaire, avec chaque jour un certain nombre de films marquants, pour une raison ou pour une autre.

La compétition officielle bénéficia d’un jury international très spécial, formé de six cinéastes, dont quatre purent visionner les films sur place, dans une vraie salle de cinéma.  Dans l’esprit souvent politique de la Berlinale, ce jury engendra un palmarès bien dans l’air du temps ! En particulier, pour la récompense principale, l’Ours d’Or, il décida en effet de couronner le film du roumain Radu Jude, Bad luck banging or loony porn, une œuvre qui n’est pas sans laisser un tant soit peu perplexe. Commençant brutalement comme un film classé « X », images fort graphiques à l’appui, le film narre dans le contexte actuel du Covid-19, acteurs masqués y compris, comment une professeure se voit accusée par un jury populaire parce que les images de ses ébats ont filtré sur Internet. On peut penser que le jury a voulu récompenser la façon dont Radu Jude a su se servir de l’actualité et de la réalité quotidienne de la pandémie, mais il n’est pas sûr que son propos au second degré soit toujours perçu comme tel.

Dans l’esprit souvent politique de la Berlinale, ce jury engendra un palmarès bien dans l’air du temps ! En particulier, pour la récompense principale, l’Ours d’Or, il décida en effet de couronner le film du roumain Radu Jude, Bad luck banging or loony porn, une œuvre qui n’est pas sans laisser un tant soit peu perplexe. Commençant brutalement comme un film classé « X », images fort graphiques à l’appui, le film narre dans le contexte actuel du Covid-19, acteurs masqués y compris, comment une professeure se voit accusée par un jury populaire parce que les images de ses ébats ont filtré sur Internet. On peut penser que le jury a voulu récompenser la façon dont Radu Jude a su se servir de l’actualité et de la réalité quotidienne de la pandémie, mais il n’est pas sûr que son propos au second degré soit toujours perçu comme tel.

Pas de contestation, en revanche, pour le dauphin, l’Ours d’Argent Grand Prix du Jury décerné au très beau film du japonais Ryusuke Hamaguchi, Wheel of Fortune and Fantasy. Le réalisateur de Senses y juxtapose avec doigté trois scènes mettant magnifiquement en valeur les actrices féminines qui en sont les vectrices. Le hasard règne en maître dans des duos ou trios d’acteur qui réussissent à frôler le théâtre filmé sans jamais y verser. Cela fait parfois penser aux contes qu’aimait si souvent raconter Eric Rohmer, aussi bien quant à la trame scénaristique amenée d’une touche légère, comme un prétexte, et quant au talent des actrices si bien mises en valeur, face à quelques rares personnages masculins peu valorisés à dessein, comme souvent dans le cinéma de Hamaguchi.

A propos d’actrices, le jury fit le choix de donner le prix de la meilleure interprétation à l’allemande Maren Egert, excellente dans Ich bin dein Mensch. Elle y tient le rôle d’une jeune femme qui teste pour une société un compagnon androïde au cerveau doté d’un algorithme déroutant de capacité à deviner tous ses états d’âmes. Le film, d’une bonne facture, est réalisé par Maria Schrader qui fait un passage derrière la caméra convainquant, s’ajoutant à son joli parcours antérieur d’actrice.

A propos d’actrices, le jury fit le choix de donner le prix de la meilleure interprétation à l’allemande Maren Egert, excellente dans Ich bin dein Mensch. Elle y tient le rôle d’une jeune femme qui teste pour une société un compagnon androïde au cerveau doté d’un algorithme déroutant de capacité à deviner tous ses états d’âmes. Le film, d’une bonne facture, est réalisé par Maria Schrader qui fait un passage derrière la caméra convainquant, s’ajoutant à son joli parcours antérieur d’actrice.

Mis à part ce prix, le reste du palmarès montra l’adéquation entre les choix du jury et l’ancrage traditionnel politique de la Berlinale. C’est ainsi que la mise en scène de grande qualité, mais en somme sans surprise, de Natural Light, le premier film du hongrois Denes Nagy, fut récompensée d’un Ours d’argent de la meilleure réalisation que l’on aurait bien vu plutôt attribué à Xavier Beauvois pour son Albatros. Mais le sujet de Natural Light a visiblement beaucoup fait pour ce prix. C’est en effet sans doute le premier film de repentance, en quelque sorte, et de dénonciation, de l’alliance terrible de la Hongrie du régent Horthy à Hitler durant la Seconde Guerre Mondiale. Les images lunaires et certes bien maîtrisées du film, en concordance avec son propos, renvoient à la conduite ignoble de certaines des troupes hongroises qui participèrent avec les troupes allemandes à la guerre contre la Russie.  Très politique également fut le Prix du Jury décerné à ce qui est presque une docu-fiction, Herr Bachmann und seine Klasse, de l’allemande Maria Speth, film-fleuve de plus de 3h30 qui forme une sorte d’alliage réussi entre le cinéma de Nicolas Philibert et celui de Raymond Depardon. On y suit les efforts passionnants d’un instituteur décidé à emprunter toutes les voies possibles pour motiver les enfants venus de la diversité des banlieues d’aujourd’hui, allemandes comme françaises, en somme, un film d’une actualité forte. Le reste du palmarès fut composé d’un prix du meilleur second rôle pour Lilla Kizlinger dans Forest – I See You Everywhere du hongrois Bence Fliegauf, un prix du meilleur scénario pour le Sud-Coréen Hong Sangsoo pour Introduction et d’un prix de la meilleure contribution artistique pour le monteur Ybran Asuad de A cop movie, le film mexicain de Alonso Ruizpalacios.

Très politique également fut le Prix du Jury décerné à ce qui est presque une docu-fiction, Herr Bachmann und seine Klasse, de l’allemande Maria Speth, film-fleuve de plus de 3h30 qui forme une sorte d’alliage réussi entre le cinéma de Nicolas Philibert et celui de Raymond Depardon. On y suit les efforts passionnants d’un instituteur décidé à emprunter toutes les voies possibles pour motiver les enfants venus de la diversité des banlieues d’aujourd’hui, allemandes comme françaises, en somme, un film d’une actualité forte. Le reste du palmarès fut composé d’un prix du meilleur second rôle pour Lilla Kizlinger dans Forest – I See You Everywhere du hongrois Bence Fliegauf, un prix du meilleur scénario pour le Sud-Coréen Hong Sangsoo pour Introduction et d’un prix de la meilleure contribution artistique pour le monteur Ybran Asuad de A cop movie, le film mexicain de Alonso Ruizpalacios.

Quant aux deux longs métrages français sélectionnés en compétition, malgré leurs qualités, ils revinrent donc bredouilles. D’un côté, l’Albatros de Xavier Beauvois, dérouta peut-être par son changement de pied à mi-parcours, lorsque sa très belle mise en situation presque documentaire du quotidien d’un gendarme de province, à la manière de son Petit Lieutenant, se transforme en une expiation semi-onirique d’un homicide accidentel. Enfin, la rencontre à travers le temps d’une petite fille et de sa mère du Petite Maman de Céline Sciamma, joli conte plein de charme, était très certainement loin de correspondre aux choix très politiques de ce jury !

Quant aux deux longs métrages français sélectionnés en compétition, malgré leurs qualités, ils revinrent donc bredouilles. D’un côté, l’Albatros de Xavier Beauvois, dérouta peut-être par son changement de pied à mi-parcours, lorsque sa très belle mise en situation presque documentaire du quotidien d’un gendarme de province, à la manière de son Petit Lieutenant, se transforme en une expiation semi-onirique d’un homicide accidentel. Enfin, la rencontre à travers le temps d’une petite fille et de sa mère du Petite Maman de Céline Sciamma, joli conte plein de charme, était très certainement loin de correspondre aux choix très politiques de ce jury !

Pas seulement la compétition

Cette compétition restreinte et de bonne qualité générale fut, au moins autant que chaque année, complétée par nombre de films méritant le détour dans les autres sections du festival, avec souvent cet ancrage dans la réalité qui en fut décidément la marque cette année.

Dans la section « Berlinale Special », Language Lessons, de l’américaine Nathalie Morales, qui y tient d’ailleurs l’un des deux rôles principaux, fait appel avec humour à une parodie de la communication « distancielle » en Zoom qui est devenue notre lot quotidien. L’idée est astucieuse, bien menée, même si le procédé est un peu fastidieux à la longue – comme les sessions en Zoom, en somme!

Dans la section « Berlinale Special », Language Lessons, de l’américaine Nathalie Morales, qui y tient d’ailleurs l’un des deux rôles principaux, fait appel avec humour à une parodie de la communication « distancielle » en Zoom qui est devenue notre lot quotidien. L’idée est astucieuse, bien menée, même si le procédé est un peu fastidieux à la longue – comme les sessions en Zoom, en somme!

Le « catastrophisme » ambiant en ce moment était aussi représenté par des films de qualité dans cette section, notamment avec Tides de Tim Fehlbaum. Notre Terre massacrée par les humains n’y est plus dans un futur proche qu’une planète presque inhabitable, envahie par la montée des eaux des océans, et fuie dans l’espace par quelques riches exilés qui tentent d’y revenir après deux générations, un thème en somme déjà classique, dont même les séries télévisées se sont déjà emparées (Les 100). La section Panorama ne fut pas non plus en reste de catastrophisme avec notamment le Night Raiders du canadien Denis Goulet où les enfants deviennent « bien d’État » dans une Amérique du Nord devenue dictatoriale, un peu comme le Gilead de la Servante Ecarlate.

Quant à la repentance, c’est aussi le thème de Azor, d’Andréas Fontana, dans la section « Rencontres », qui dénonce avec intelligence la connivence sordide de la banque suisse et des bourreaux de la dictature militaire argentine des années 1970-80, et bien sûr du Mauritanien, où Jodie Foster vient appuyer de son talent la mise en cause par Kevin McDonald de la torture à Gantanamo, un autre film de la section « Berlinale Special ».

Quant à la repentance, c’est aussi le thème de Azor, d’Andréas Fontana, dans la section « Rencontres », qui dénonce avec intelligence la connivence sordide de la banque suisse et des bourreaux de la dictature militaire argentine des années 1970-80, et bien sûr du Mauritanien, où Jodie Foster vient appuyer de son talent la mise en cause par Kevin McDonald de la torture à Gantanamo, un autre film de la section « Berlinale Special ».

Un marché du film très fourni

Alors que les journalistes avaient donc accès à ce bel ensemble de films, les acheteurs et vendeurs professionnels du cinéma mondial pouvaient parallèlement accéder durant ces cinq journées à des centaines de projections dans le cadre du Marché du Film. Le catalogue des films disponibles à la vente était aussi impressionnant qu’à l’ordinaire, avec pas moins de 28 pages écran d’une trentaine de films chacune. Cela montra ainsi que, comme à l’ordinaire, le Marché du Film berlinois a été le premier grand rendez-vous mondial des professionnels du cinéma de l’année 2021. Les projections du Marché étaient complétées par un mix de podcasts, de webinaires en direct et autres ateliers en Zoom ou enregistrés qui permettaient de rappeler a minima que les marchés du film sont aussi des espaces de rencontre – ici par la force des choses réduits à une version « à distance ».

Il reste à souhaiter à la Berlinale que la pandémie s’apaise suffisamment pour que sa version « publique » où les films seront repris pour le public berlinois puisse se dérouler dans de bonnes conditions, afin de le faire profiter de cette sélection de bon aloi qui ne dépare pas de celle des millésimes ordinaires, loin de là !

Philippe J. Maarek

Communiqué du 22 février 2021

L’Union des Journalistes de Cinéma s’associe aux protestations concernant les menaces de fermeture des options artistiques au lycée, l’un des viviers de la profession cinématographique, mais aussi de l’éveil à la culture des jeunes générations.