Cannes 2016: Le jeune Brésil a soixante ans

Sur les vingt-et-un films de la compétition cannoise 2016, près de la moitié se présentent comme des portraits de femmes. D’un personnage à l’autre, d’une actrice à l’autre, la galerie qui s’est construite au fil des jours est extraordinaire. Solitaire et auto-sacrifiée à sa cause (le docteur Jenny joué par Adèle Haenel, dans La fille inconnue), ou au contraire solaire et voyageant en meute (Sasha Lane dans American Honey), démon dans un corps d’ange (Elle Fanning dans The Neon Demon), mutines, cruelles et joueuses en tandem (Kim Min-Hee et Kim Tae-ri dans Mademoiselle), ou hantée et comme emmurée vivante dans ses silences (Kristen Stewart dans Personal Shopper), mère absente (Marion Cotillard dans Mal de Pierres) ou brisée (Emma Suárez dans Julieta), ou tout simplement rebelle à toute étiquette (Isabelle Huppert dans Elle), les héroïnes cannoises 2016 ne se ressemblent pas, sinon en ce qu’elles sont toutes, à leur manière, de fortes femmes, et de fortes têtes.

Sur les vingt-et-un films de la compétition cannoise 2016, près de la moitié se présentent comme des portraits de femmes. D’un personnage à l’autre, d’une actrice à l’autre, la galerie qui s’est construite au fil des jours est extraordinaire. Solitaire et auto-sacrifiée à sa cause (le docteur Jenny joué par Adèle Haenel, dans La fille inconnue), ou au contraire solaire et voyageant en meute (Sasha Lane dans American Honey), démon dans un corps d’ange (Elle Fanning dans The Neon Demon), mutines, cruelles et joueuses en tandem (Kim Min-Hee et Kim Tae-ri dans Mademoiselle), ou hantée et comme emmurée vivante dans ses silences (Kristen Stewart dans Personal Shopper), mère absente (Marion Cotillard dans Mal de Pierres) ou brisée (Emma Suárez dans Julieta), ou tout simplement rebelle à toute étiquette (Isabelle Huppert dans Elle), les héroïnes cannoises 2016 ne se ressemblent pas, sinon en ce qu’elles sont toutes, à leur manière, de fortes femmes, et de fortes têtes.

Au terme de ce festival, l’une des femmes d’exception qui semble vouée à hanter le plus longtemps les pensées du cinéphile nous vient du cinéma brésilien. Dans Les bruits de Recife, son précédent long métrage, c’était au travers d’une mosaïque de caractères que le réalisateur Kleber Mendonça Filho travaillait un tableau vigoureux du Brésil contemporain pétri de contradictions : affamé d’opulence et de confiance en soi, obsédé par la sécurité et les caméras de surveillance, trop attentif aux bruits de la rue, du voisin, ou aux aboiements d’un chien, s’attardant dans un rapport de castes et de classes que l’on voudrait croire d’un autre temps.

Aquarius se situe au revers de la médaille, dans la poche de résistance à la paranoïa. Et comme pour bien signifier que la tendance est du côté des peurs ordinaires des Bruits de Recife, l’exception que Kelber Mendonça Filho s’attache cette fois à peindre ne tient même pas à une poignée d’êtres mais à une seule femme, Clara. On l’attrape d’abord dans sa première jeunesse, rescapée à cheveux courts d’un cancer, sur laquelle on ne s’attardera pas trop longtemps. Ce qui intéresse le cinéaste, c’est la seconde jeunesse de Clara, à soixante ans. Désormais seule dans l’appartement qui a vu grandir sa famille, elle est la dernière occupante d’un vieil immeuble, l’Aquarius, dont un promotteur immobilier a réussi à tout racheter sauf la partie qu’elle occupe.

Aquarius se situe au revers de la médaille, dans la poche de résistance à la paranoïa. Et comme pour bien signifier que la tendance est du côté des peurs ordinaires des Bruits de Recife, l’exception que Kelber Mendonça Filho s’attache cette fois à peindre ne tient même pas à une poignée d’êtres mais à une seule femme, Clara. On l’attrape d’abord dans sa première jeunesse, rescapée à cheveux courts d’un cancer, sur laquelle on ne s’attardera pas trop longtemps. Ce qui intéresse le cinéaste, c’est la seconde jeunesse de Clara, à soixante ans. Désormais seule dans l’appartement qui a vu grandir sa famille, elle est la dernière occupante d’un vieil immeuble, l’Aquarius, dont un promotteur immobilier a réussi à tout racheter sauf la partie qu’elle occupe.

Il y a dans le simple fait de rester là, dans ce no man’s land au milieu de la ville, une première forme de résistance – au tsunami immobilier, et à tout ce qu’il dit de cette société prisonnière d’elle-même que l’on voyait déjà dans Les Bruits de Recife. Mais il y a également la manière de rester là. Clara ne se contente pas d’occuper le terrain : elle y vit pleinement. Son hédonisme solitaire, ses siestes dans le hamac qui est dans son salon, son appétit de jeunesse et de sexe, y apparaissent comme une provocation seconde, secrète mais plus puissante peut-être que la confrontation verbale – toute de fausses politesses et sarcasmes – aux hommes en costume. Ce n’est pas par entêtement de femme au début de sa vieillesse qu’elle reste, c’est tout l’inverse : parce qu’elle se fout de tout cela, des gros sous et des beaux discours sur la modernité et l’aménagement du territoire urbain. C’est Recife qui a vieilli, qui s’encroûte dans la gentrification en faisant des mines de vieille coquette. Clara, avec sa chevelure noir corbeau et sa silhouette de danseuse, porte ses rides comme une armure, et elle a dans les yeux une flamme presque guerrière. Peut-être parce qu’elle a une fois déjà affronté la mort, elle avance sans peur au milieu d’une ville, d’un pays entier peut-être, qui ne distingue plus la réalité de ses cauchemars.

De ce personnage superbement écrit, merveilleusement filmé, Sonia Braga fait une interprétation hypnotisante. Quand bien même Kleber Mendonça Filho continue de déployer en arrière-plan son questionnement sur la société brésilienne contemporaine, on ne peut pas plus que l’objectif détacher les regards de cette force vive qu’est l’actrice, si vive qu’elle intimide, voire qu’elle repousse loin d’elle – en témoignent les relations difficiles avec ses propres enfants. Il y a quelque chose d’icarien à s’attacher à un tel personnage : tout le film irradie dans sa lumière, et elle manquerait à chaque instant de brûler tout le film, si la maîtrise remarquable du cinéaste ne venaient lui redonner sans cesse la place qui devait rester la sienne. C’est le monde à l’envers. Le jeune Brésil des Bruits de Recife, que l’on entrevoit aussi dans Aquarius au travers du jeune promoteur immobilier par exemple, est vieux avant l’âge. Le Brésil de soixante ans, tel qu’il se reflète ici dans les yeux d’une femme, a dans sa résistance discrète et entếtée, dans son obstination à jouir, une aura punk salutaire dont les gamins en costume feraient bien de prendre de la graine.

Noémie Luciani

Palme d’or: I, DANIEL BLAKE (Moi, Daniel Blake) de Ken LOACH

Grand Prix: JUSTE LA FIN DU MONDE de Xavier DOLAN

Prix de la mise en scène : ex æquo

Cristian MUNGIU pour BACALAUREAT (Baccalauréat) et Olivier ASSAYAS pour PERSONAL SHOPPER

Prix du Scénario: Asghar FARHADI pour FORUSHANDE (Le Client)

Prix du jury: AMERICAN HONEY de Andrea ARNOLD

Prix d’interprétation féminine: Jaclyn JOSE dans MA’ ROSA de Brillante MENDOZA

Prix d’interprétation masculine: Shahab HOSSEINI dans FORUSHANDE (Le Client) de Asghar FARHADI

Prix Vulcain de l’artiste-technicien (CST): SEONG-HIE RYU, pour MADEMOISELLE de PARK Chan-Wook.

Palme d’or du court-métrage: TIMECODE de Juanjo GIMENEZ

Caméra d’Or: DIVINES de Houda BENYAMINA (présenté dans le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs)

Prix de la Critique Internationale (Fipresci) pour la competition: TONI ERDMANN de Maren Ade (ci-dessus)

Prix Fipresci pour Un Certain Regard: CAINI (Dogs) de Bogdan Mirica

Prix Fipresci des sections parallèles: GRAVE (Raw) de Julia Ducournau

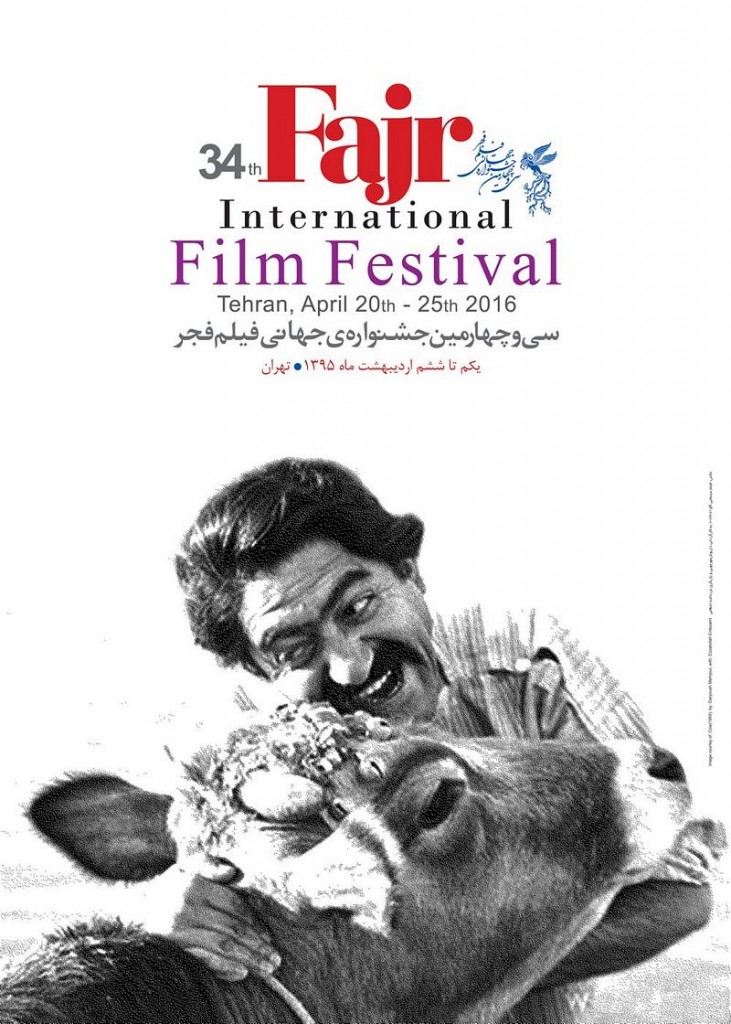

La 34ème édition du Fajr Festival international de cinéma de Téhéran (Iran) – 20-25 avril 2016

Si le Fajr Festival existe depuis plus de trente ans, ses organisateurs, le directeur Reza Mirkarimi et ses principaux collaborateurs Amir Esfandari, Reza Kianian et Jafar Sanei Moghadam avaient à cœur de lui donner une tournure plus internationale, aussi bien dans le choix des films, l’importance du Marché que dans le choix des locaux. Cette année le Fajr a donc pris ses quartiers dans un très beau bâtiment récent, dans le centre animé de Téhéran. Au-dessus d’un centre commercial, le Festival est installé sur trois étages où se répartissent les bureaux, le Marché du film et l’espace restauration, le dernier étage étant réservé à de très belles salles de projection. Les festivaliers sont ravis et accueillis avec le sens légendaire – mais toujours bien vivant – de l’hospitalité perse.

Si le Fajr Festival existe depuis plus de trente ans, ses organisateurs, le directeur Reza Mirkarimi et ses principaux collaborateurs Amir Esfandari, Reza Kianian et Jafar Sanei Moghadam avaient à cœur de lui donner une tournure plus internationale, aussi bien dans le choix des films, l’importance du Marché que dans le choix des locaux. Cette année le Fajr a donc pris ses quartiers dans un très beau bâtiment récent, dans le centre animé de Téhéran. Au-dessus d’un centre commercial, le Festival est installé sur trois étages où se répartissent les bureaux, le Marché du film et l’espace restauration, le dernier étage étant réservé à de très belles salles de projection. Les festivaliers sont ravis et accueillis avec le sens légendaire – mais toujours bien vivant – de l’hospitalité perse.

La professionnalisation de ce Festival, qui depuis deux ans s’ouvre au-delà de la production iranienne, s’accompagne d’une rigoureuse sélection de films internationaux. La qualité était au rendez-vous et assez audacieuse dans un pays où le pouvoir religieux est historiquement méfiant vis-à-vis du cinéma. On a pu voir des films très différents, comme le montre le palmarès final, et deux programmes de courts-métrages d’excellente qualité ont complété la sélection officielle.

Les prix ont été remis lors d’une superbe cérémonie de clôture, bien réglée et mise en scène avec astuce. Elle s’est terminée en musique par un groupe de femmes accompagnées d’instruments locaux dont les voix ont su enchanter les spectateurs.

Dans la compétition internationale, le prix du meilleur film a été attribué à Béliers de Grimur Hakonarson (Islande/Danemark) et celui du meilleur réalisateur à Frenzy d’Ermin Alper (Turquie/France/Qatar). Dans la compétition asiatique, ce furent respectivement Walnut Tree de Yerlan Nurmukhambetov (Kazakhstan) et Madame Courage de Merzak Allouache (Algérie/France) et le jury inter-religieux a primé les documentaires Zemnaco de Mehdi Ghorbanpour et Love Marriage in Kabul d’Amin Palangi (Afghanistan/Australie).

Hors compétition, on a pu voir des films qui quittent rarement les écrans locaux et permettent aux visiteurs extérieurs de découvrir tout un pan de la société iranienne.

Les films dit « de propagande » ne sont pas une section en soi mais une catégorie de films qui étonnent toujours les visiteurs occidentaux, tant ils sont inhabituels dans les grands festivals classiques. Ce sont souvent des fresques historiques où des religieux luttent contre un pouvoir corrompu, ou des récits hagiographiques autour de la vie d’un prophète ou d’un personnage saint. Ils peuvent bénéficier de très gros budget et d’une mise en scène très professionnelle, comme Mohammed le messager de Dieu de Majid Majidi ou Iran’s Orphanage d’Abolghasem Talebi (récit d’un soulèvement contre le mandat britannique en 1918). Ou être de très mauvaise qualité comme le film iraquien The Martyr d’Abdul Aleem Taher. On a pu voir aussi un maladroit film d’espionnage, Mina’s Option de Kamal Tabrizi, situé à l’époque de la guerre Iran-Irak. Enfin, on peut ranger dans cette catégorie et venant d’Azerbaïdjan Bloody January de Vahid Fuad Mustafa Yev, sur les massacres soviétiques du 20 janvier 1990.

Dans les films iraniens, la famille est toujours au cœur d’une intrigue montrant combien il est difficile de vivre ensemble lorsque chaque individu a ses propres désirs, souvent peu compatibles avec ceux des autres. Sans doute une métaphore d’une société très respectueuse des traditions mais où les individus aspirent à plus de liberté et d’autonomie. Dans ces familles, on trouve souvent un enfant adulte souffrant de handicap – My Brother Khosrow d’Ehsan Biglari ou Sister de Marjan Ashrafizadeh – et encore quelques « farhadesqueries » (médiocre imitation des films d’Asghar Farhadi) comme Blind Point de Mehdi Golestani. Et une pépite, Breath de Narges Abyar où la réalisatrice retrace une enfance pleine de fantaisie, avec la révolution islamique en toile de fond et quelques incrustations d’animation pour les passages les plus délicats.

Il est toujours difficile de comprendre le poids réel de la censure et les difficultés rencontrées pour organiser une telle manifestation dans un pays où le pouvoir religieux impose des contraintes morales aux images et à l’idée même de la représentation divine et humaine. Les organisateurs se soucient d’abord du bien-être des festivaliers et refusent avec élégance et pudeur d’évoquer ce qui ne va pas… Mais ils ont réussi à faire un beau festival professionnel qui mérite plus d’attention de la part du monde occidental.

Magali Van Reeth

Pour la liberté d’expression en Turquie

Communiqué de Presse du 10 avril 2016

L’Union des Journalistes de Cinéma s’associe à la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique dont elle est membre pour regretter la violation croissante de la liberté d’expression en Turquie. Elle souscrit complètement au communiqué de la Fipresci qui suit.

« Les critiques et journalistes de cinéma représentant 23 pays présents à l’Assemblée Générale de la FIPRESCI, la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique, rappellent à l’unanimité leur attachement indéfectible pour la liberté culturelle, académique, cinématographique et journalistique dans le monde. Ils expriment en particulier leur inquiétude à propos de la violation croissante de la liberté d’expression en Turquie. »

Les prix 2016 de l’UJC

L’Union des Journalistes de Cinéma a décerné ses prix lors d’une réception à la Mairie du 4e arrondissement de Paris, sous le patronage de son Maire, Christophe Girard :

- le Prix de l’UJC 2016, pour l’ensemble de sa carrière, à Sophie Avon

- le Prix de l’UJC de la jeune critique 2016 à Thomas Aidan

- le Prix de l’UJC de la meilleure biographie ou du meilleur entretien 2016 à Samuel Blumenfeld pour ses entretiens commentés dans « M, le Magazine ».

- La Plume d’Or 2016 du meilleur journaliste de cinéma de la Presse étrangère en France, enfin, a été décernée pour la onzième fois conjointement par l’UJC et l’Association de la Presse Etrangère à Min Liu.

- Les prix ont été décernés par le Président de l’UJC, Jean Roy, en présence de Costa-Gavras, également récipiendaire du Prix de la Mémoire du cinéma de l’APE

Cartagène 2016

Kalt in Kolumbien -A la recherche du film perdu

Il est très peu probable que quelqu’un ait vu ou même entendu parler du film allemand Kalt in Kolumbien , réalisé à Cartagena en 1985 par l’ acteur allemand Dieter Schidor . Dans tous les cas , c’était un film totalement inconnu pour moi. Donc la présentation  courte et très énigmatique dans le catalogue du festival de Cartagena d’une installation vidéo intitulée Frio in Colombia d’Ana María Millán, une artiste colombienne vivant à Berlin, a vivement suscité ma curiosité .

courte et très énigmatique dans le catalogue du festival de Cartagena d’une installation vidéo intitulée Frio in Colombia d’Ana María Millán, une artiste colombienne vivant à Berlin, a vivement suscité ma curiosité .

« La tragédie a frappé la plupart des personnes qui ont participé à Kalt in Kolumbien peut-on y lire, « mais en dépit de son faible argument, le film contient une foule de références politiques , culturelles et sexuelles de la Colombie des années quatre-vingt , qui attirait les riches étrangers rêvant des plaisirs d’un paradis tropical totalement en proie à la corruption. »

Il semblerait que le film dont la première eut lieu à Toronto en 1985, soit passé brièvement à la Berlinale en 1986 mais qu’il ait disparu pour des raisons « bureaucratiques» dans une archive à Hambourg où il aattend depuis l’autorisation de distribution. La seule copie disponible du film, une bande vidéo fortement dégradée, avait été conservée par le célèbre vidéaste allemand Marcel Odenbach, qui d’ailleurs a également participé au film de Schidor , et qui a servi de source principale pour l’installation vidéo de A. Mellin . Accueillie au sein de l’université populaire « Bellas Artes y Ciencias » de Bolivar dans la vieille ville de Cartagena, un vaste bâtiment magnifique très animé et chaleureux, l’installation s’avéra être un événement tout à fait confidentiel dont personne ne semblait connaître l’existence. Et bien qu’elle aurait dû être ouverte au public , il a fallu un certain temps pour trouver quelqu’un qui ouvre la porte de la salle d’exposition et démarre les trois écrans vidéo, installés en parallèle.

Chaque écran envoie une série de sequences non consécutives qui me rappelaient étrangement tantôt un film de série B bizarre tantôt une vidéo ‘underground,’ tournée dans un environnement tropical post-colonial et joué par des acteurs de toute évidence non-professionnels – des courtes scènes impossibles à placer dans un contexte reconnaissable. Elles alternent avec des images très Warholien d’une jolie femme mystérieuse aux cheveux courts assise dans un jardin luxuriant, d’une autre femme aux cheveux longs, qui apparaît également dans les séquences filmées, appuyée contre un mur bleu et fixant l’objectif avec un regard intense, un jeune homme en maillot de bain, d’une sensualité rappelant vaguement celle d’un Helmut Berger jeune, qui se love langoureusement contre une femme sur le bord d’une piscine, ou encore une fois le même garcon, embrassant lascivement une femme – ou est-ce un homme ?

A la recherche de quelques éclaircissements sur ce que j’avais vu, j’ai decouvert sur le site web de l’artiste un essai de Michele Faguet, curatrice berlinoise. Elle y explique que Frío en Colombia « réduit un récit déjà bancal à une série squelettique des scènes non consécutives interprétées par des acteurs colombiens pour la plupart amateurs, y compris Karen Lamassonne (une artiste colombienne bien connue) qui est revenue à Cartagena pour réinterpréter son rôle pour l’installation. Certains acteurs jouent plusieurs rôles. (…) Cette reconstitution –- aussi précaire et performative que l’original, mais dont les intentions sont peut-être moins opaques — est ensuite divisé en trois projections de sorte que la linéarité du récit est encore disséquée en fragments, mettant en avant l’historicité des circonstances qui ont été réunies pour produire ce film étrangement oblique « .

Soit…

Mais quoi que l’on puisse penser de cette installation “étrangement oblique”, ou pluôt totalement opaque tout au moins pour qui n’a pas vu le film original et qui n’est pas familier avec l’histoire colombienne des années quatre-vingt, elle a sans aucun doute le grand mérite de non seulement resuciter cet obscur film colombiano-allemand, mais d’éclairer une période importante pourtant effacée de l’histoire du festival du film de Cartagena, et , en arrière-plan les mouvements culturels indépendants colombiens, comme le célèbre ‘Cali group’. Et last but not least, elle rappelle une partie de l’histoire ‘queer’ colombienne – un sujet réprimé dans la tradition culturelle nationale.

Dans le même temps, comme tient à souligner le programmateur du festival Pedro Adrián Zuluaga « elle questionne les thematiques post-coloniales importantes telles que l’appropriation culturelle et l’imitation culturelle, en ‘re-interprétant les faits importants et les symboles de notre tradition conservatrice. »

Mais qu’était-ce exactement, le film Kalt in Kolumbien ? Quels étaient ses liens avec la Colombie dans les années quatre-vingt? Et quels ont été ces événements tragiques qui ont frappé les protagonistes?

Tout a commencé au début des années quatre-vingt, quand Victor Nieto, Jr., le fils du fondateur du Festival de Cartagena, en a repris les rênes et, avec une programmation osée et audacieuse, a transformé le festival en un ‘hotspot’ pour cinéastes d’avant garde, acteurs et artistes non seulement de l’Amérique latine, mais aussi de l’Europe et des Etats Unis comme Barbet Schroeder, Nestor Almendras, Bulle Ogier, Benoit Jacquot, Dominique Sanda, et Bernardo Bertolucci, pour ne citer que ceux-là. Pour Luis Ospina, emblématique cinéaste colombien, cétait l’Age d’Or du festival. D’ailleurs, Ospina, co-fondateur avec Andrés Caicedo et Carlos Mayolo, du très prolifique collectif bohème “Cali group”, qui a révolutionné le cinema , les arts et de la littérature colombiens, dans les années 1970 et 80, était célébré cette année au festival de Cartagena avec un hommage et une retrospective .

« L’Age d’Or” peut sembler une expression assez paradoxale si l’on pense à la situation politique de la Colombie ces années là. A cette époque, le pays souffrait terriblement de l’extreme violence du narcoterrorisme, des escadrons de la mort et de la guérilla. Mais à Cartagena, telle une île tropicale paradisiaque presque intacte quand le reste de la Colombie, était à feu et à sang, dévasté par les cartels de Cali et de Medellin, le festival a fleuri comme un véritable pôle créatif qui, d’après Ospina, a rendu tous ceux qui y participaient « follement heureux » , sans oublier les “wild parties de « dimensions anthologiques » dont beaucoup se souviennent encore avec nostalgie..

C’est à la même époque, que Cartagena est devenue aussi une destination préférée de l’élite culturelle et politique américaine comme les Kennedy et Rothschild , Yoko Ono ou Greta Garbo. Tous y ont passé leurs vacances dans le manoir colonial magnifiquement restauré de l’ancien conservateur et marchand d’art d’Andy Warhol, Sam Green, devenu aujourd’hui un hôtel de luxe. Comme s’en souvient Ospina, quand Rainer Werner Fassbinder est venu avec Harry Baer et Peter Chatel à Cartagena, les trois hommes ont hautement apprécié les ‘spécialités locales’, et en particulier la coke qu’ils trimballaient partout dans un grand sac plastique de supermarché. Cependant,. Fassbinder a passé la plupart de son temps à travailler enfermé dans sa chambre, y dictant sur un magnétophone les scripts de Berlin Alexanderplatz de Döblin et Cocaine de Pitigrilli.

En 1983, après sa mort soudaine, l’acteur et producteur Dieter Schidor a présenté au Festival de Cartagena Querelle, le dernier film de Fassbinder, et son propre documentaire sur le tournage du film, qui inclut d’ailleurs la dernière entrevue avec Fassbinder, juste quelques heures avant sa mort. L’acteur allemand, tombé totalement sous le charme de la ville et son ambiance très particulier, est revenu à Cartagena deux ans plus tard avec un projet de film et une joyeuse bande d’acteurs et d’amis, parmi lesquels l’acteur Burkhard Driest, Gary Indiana, un journaliste américain et critique d’art du Village Voice, et le cameraman Rainer Klausmann. Du côté colombien, Karen Lamassonne, figure emblématique du groupe Cali et Victor Nieto, Jr., le directeur du festival complétaient l’équipe. Le pitch-line du film était simple, Un allemand vient en Colombie prétendant enquêter sur le commerce de la cocaïne, mais en réalité il est à la recherche d ‘un ancien ami qui l’avait trahi et dont il voulait se venger

Pour citer Michele Faguet, qui semble avoir vu la bande vidéo originale, le film fait « clairement référence aux événements politiques de l’époque comme l’assassinat du ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla ou l’extermination de l’Union patriotique, et les personnages allemands fictifs, Hans Malitzky et Philip Grosvenor, representent apparemment des personnages réelles , en l’occurence Pablo Escobar et Sam Green, (..) Mais en definitive, le scenario n’a pas de vraie trame dramatique, et en l’absence di’ntrigue perceptile, l’action se déroule à travers une série de rencontres chargées de conversations laconiques, regards perçants et des scènes aux connotations gay, incarnées par un certain Ricardo, le seul personnage visiblement colombien et objet de désir de tout le monde, en particulier d’Ulrike, la narratrice lesbienne du film.Le peu du paysage urbain qui soit montré est magnifiquement décrépi , ses résidants anonymes et indolants, tranchent avec les étrangers névrotiques et décadents qui quittent rarement les espaces intérieurs confinés qu’ils habitent. «

La rumeur veut que tout le film était en fait une couverture pour un vaste trafic de drogue international. Mais peu importe que cette rumeur soit vraie, ce qui ressort, si nous suivons Michele Fargues, » le film est le portrait d’une décennie pour laquelle la Colombie est le plus célèbre l’image d’un lieu paradisiaque, corrompu par la demande insatiable des pays industrialisés pour le plaisir chimique. « .

Mais alors, tout à fait imprévu, s’insinue dans cette Cartagena paradisiaque le ravage silencieux d’une nouvelle maladie, le SIDA. Juste après la sortie du film Kalt in Kolumbien, la mort rôde et change la vie de beaucoup de ceux qui y ont participé. En 1986, le partenaire de longue date de Dieter Schidor, l’acteur et producteur néo-zélandais Michael McLernon, qui a également travaillé sur de nombreux films de Fassbinder, meurt du SIDA, tout comme un autre acteur proche de Fassbinder, Peter Chatel.

Désespéré, Schidor, tente de se suicider, mais meurt finalement du sida un an plus tard en 1987 à Munich. La même année, à Cartagena, Victor Nieto, Jr. est balayé à son tour par ce que l’on appellait en Colombie honteusement « la maladie ».. Sa mort marque  clairement la fin d’une époque du festival du film de Cartagena. Il ne sera plus jamais le même. Chose intéressante, à l’exception de quelques articles et de contributions de ses amis proches comme Luis Ospina, il est difficile de trouver une quelconque référence à Victor Nieto, Jr., y compris la date de sa mort,.

clairement la fin d’une époque du festival du film de Cartagena. Il ne sera plus jamais le même. Chose intéressante, à l’exception de quelques articles et de contributions de ses amis proches comme Luis Ospina, il est difficile de trouver une quelconque référence à Victor Nieto, Jr., y compris la date de sa mort,.

Barbara Lorey

(y compris la traduction des extraits du texte de Michele Faguet)

Ci-contre: Le jury FIPRESCI a décerné son prix au film chilien Much Ado About Nothing (Aquí No Ha Pasado Nada) d’Alejandro Fernández Almendras

Une Berlinale 2016 très politique

La tradition d’engagement politique du Festival de Berlin, la « Berlinale », n’a pas été démentie en 2016, avec une programmation, un jury… et un palmarès, très politiques, sous l’angle de l’aide et de la protection des réfugiés du Moyen-Orient.

Dès les premières déclarations aux journalistes de Dieter Kosslick, qui dirige la manifestation depuis quinze ans, et même lors de la conférence de presse du jury dirigé par une Meryl Streep fort militante, la 66° édition du Festival fut en effet placée sous l’angle de l’appui à la politique d’ouverture des frontières aux réfugiés de la chancelière allemande, Angela Merkel. Le festival organisa même directement une collecte de fonds pour aider les réfugiés en disposant des troncs près de ses salles de cinéma! Il est vrai que la Berlinale se déroule dans une ville de tradition politique d’ouverture, et que le festival lui-même avait d’ailleurs constitué une passerelle entre l’Est et l’Ouest du temps de la Guerre Froide, ce qui lui donne un long historique dans ce domaine.

On ne fut donc pas trop surpris de découvrir à l’audition du palmarès de la compétition officielle que la récompense suprême, l’Ours d’Or, fut décerné par le jury à Fuocoammare, de l’italien Gianfranco Rosi, un film documentaire poignant tourné pendant toute l’année 2015 sur l’île de Lampedusa, où tant de personnes fuyant le conflit en Lybie, notamment, se sont retrouvées, quand l’infortune n’avait pas fait couler leurs fragiles esquifs dans la Méditerranée. Il s’agit évidemment d’un choix très politique, mais aussi professionnellement hardi, puisqu’on peut penser que le film aura un succès d’estime, mais n’atteindra probablement pas les cimes du box-office dans les pays où il sortira. La dimension éthique de Fuocoammare lui valut d’ailleurs également le grand prix œcuménique. Son dauphin, l’Ours d’Argent, confirma l’orientation politique du jury, puisqu’il s’agit de Mort à Sarajevo, une parabole grinçante de Danis Tanovic, le cinéaste révélé par le prix du meilleur scénario pour No man’s land au Festival de Cannes en 2001. Il s’agit d’une adaptation de la pièce Hôtel Europa, de Bernard-Henri Levy, dont on connait l’investissement pour la paix durant la guerre civile en Bosnie. Le talent de Danis Tanovic fut également salué par le Prix Fipresci de la Critique Internationale pour la compétition.

On ne fut donc pas trop surpris de découvrir à l’audition du palmarès de la compétition officielle que la récompense suprême, l’Ours d’Or, fut décerné par le jury à Fuocoammare, de l’italien Gianfranco Rosi, un film documentaire poignant tourné pendant toute l’année 2015 sur l’île de Lampedusa, où tant de personnes fuyant le conflit en Lybie, notamment, se sont retrouvées, quand l’infortune n’avait pas fait couler leurs fragiles esquifs dans la Méditerranée. Il s’agit évidemment d’un choix très politique, mais aussi professionnellement hardi, puisqu’on peut penser que le film aura un succès d’estime, mais n’atteindra probablement pas les cimes du box-office dans les pays où il sortira. La dimension éthique de Fuocoammare lui valut d’ailleurs également le grand prix œcuménique. Son dauphin, l’Ours d’Argent, confirma l’orientation politique du jury, puisqu’il s’agit de Mort à Sarajevo, une parabole grinçante de Danis Tanovic, le cinéaste révélé par le prix du meilleur scénario pour No man’s land au Festival de Cannes en 2001. Il s’agit d’une adaptation de la pièce Hôtel Europa, de Bernard-Henri Levy, dont on connait l’investissement pour la paix durant la guerre civile en Bosnie. Le talent de Danis Tanovic fut également salué par le Prix Fipresci de la Critique Internationale pour la compétition.

Dans la même ligne d’exigence et d’affirmation de ses valeurs politiques, le jury décida d’octroyer l’Ours d’argent « Alfred Bauer » destiné à un film « ouvrant une nouvelle perspective » à un docu-fiction en noir et blanc de… 482 minutes, A lullaby to the sorrowful mystery. Cette œuvre méticuleuse du réalisateur philippin Lav Diaz part en quête de la mémoire de Andrès Bonifacio y de Castro, l’un des deux leaders les plus célèbres de la révolution philippine contre les colons espagnols, avec José Rizal, exécuté comme lui après un long combat.

Au sein de ce palmarès très politique, on le voit, la France fut récompensée par l’intermédiaire de l’Ours d’Argent de la meilleure réalisation décerné à Mia Hansen-Love pour L’Avenir. Elle y dirige magistralement Isabelle Huppert, sans doute la meilleure actrice française du moment, qui aurait d’ailleurs tout autant mérité le prix d’interprétation. Elle y incarne une professeure de philosophie à l’université qui voit sa vie littéralement tomber en ruine, aussi bien maritalement que professionnellement, en outre de façon imprévisible et brutale. Pourtant, elle s’en remet, et continue sans hésiter ou presque sa vie sur cette nouvelle donne, petite silhouette fragile pourtant redressée par l’idée de ne plus se préoccuper dorénavant que de l’avenir. Mia Hansen-Love semble ici prendre un peu la suite de Claude Sautet, avec cette geste d’un personnage et de la chronique de ses liens avec son entourage, dans une réalité quotidienne qui les dépasse tous sans toutefois obérer une certaine légèreté bienvenue.

Au sein de ce palmarès très politique, on le voit, la France fut récompensée par l’intermédiaire de l’Ours d’Argent de la meilleure réalisation décerné à Mia Hansen-Love pour L’Avenir. Elle y dirige magistralement Isabelle Huppert, sans doute la meilleure actrice française du moment, qui aurait d’ailleurs tout autant mérité le prix d’interprétation. Elle y incarne une professeure de philosophie à l’université qui voit sa vie littéralement tomber en ruine, aussi bien maritalement que professionnellement, en outre de façon imprévisible et brutale. Pourtant, elle s’en remet, et continue sans hésiter ou presque sa vie sur cette nouvelle donne, petite silhouette fragile pourtant redressée par l’idée de ne plus se préoccuper dorénavant que de l’avenir. Mia Hansen-Love semble ici prendre un peu la suite de Claude Sautet, avec cette geste d’un personnage et de la chronique de ses liens avec son entourage, dans une réalité quotidienne qui les dépasse tous sans toutefois obérer une certaine légèreté bienvenue.

On signalera enfin le double couronnement du Tunisien Mohammed Ben Attia, qui reçut pour Hedi l’équivalent berlinois de la Caméra d’Or, le Prix du meilleur premier film, qui valut également le prix du meilleur acteur à son interprète principal, Majd Mastoura, tandis que Trine Dyrholm fut la récipiendaire du prix de la meilleure actrice pour son rôle dans La Commune, de Thomas Vinterberg, un retour sur les rêves de vie collective des années 1970.

Les sections parallèles aussi

On le sait, le Festival de Berlin se distingue de Cannes par son sympathique coté populaire, puisque toutes ses projections sont ouvertes au public payant : la bagatelle de 310.000 spectateurs cette année ! Et pour cause: la grande salle Marlène Dietrich de la compétition n’est qu’un des lieux de la Berlinale. Loin de se limiter à la « Potsdamer Platz » et à ses trois salles et complexes, le festival sait animer les diverses parties de Berlin, qu’il s’agisse de l’ancien « Berlin Est » et son cinéma « International » aux normes soviétiques d’antan ou son « Cubix » moderne, ou qu’il s’agisse de l’ancien « Berlin Ouest » dont l’épicentre est le cossu « Kufürstendam », avec son « ZooPalast » rénové ou son « Delphi », quartier général historique du « Forum ». On y voit les répétitions de la compétition, et, aussi et surtout, les films des deux principales sections parallèles du festival, « Panorama », que dirige Wieland Speck de longue date, et le « Forum International du jeune cinéma », mené maintenant par Christoph Terhechte. Ouvert par une pochade de John Michael McDonagh, War on everyone, que l’on peut voir comme une parodie des Blues Brothers, pas toujours convaincante, certes, « Panorama » sut pour le reste faire preuve de son intelligent éclectisme habituel. Le jury de la Fipresci y récompensa Aloys, du Suédois Tobias Nölle, une coproduction hélevéto-française. Pour le « Forum », la Fipresci récompensa ex-aequo Barakah rencontre Barakah, de Mahmoud Sabbagh, et Les Sauteurs, d’Abou Bakar Sidibé, Estephan Wargen et Moritz Siebert.

Un marché du film aux prises avec l’arrivée d’Internet

Le Festival de Berlin est aussi le premier rendez-vous de l’année des professionnels du cinéma de tous horizons, avec sa propension à faire découvrir des œuvres qui font souvent le bonheur des salles d’art et d’essai du monde entier, même si des films à grand public s’y traitent aussi. A cet égard, la venue de George Clooney à l’occasion de la projection d’Ave César en ouverture de gala du festival aida sans aucun doute considérablement les ventes au marché d’un film qu’il va bientôt diriger, Suburbicon, dont les frères Coen ont écrit le scénario (il fut finalement acheté à grand frais par la Paramount). Mais il faut surtout noter cette année l’emprise croissante qu’ont sur les ventes internationales de films des compagnies comme Netflix, et maintenant Amazon, qui ont des besoins de catalogue de plus en plus importants pour satisfaire leurs abonnés électroniques, et ont les moyens de faire monter les prix plus haut que les acheteurs traditionnels du cinéma. Cela n’est pas sans poser question quant à l’avenir de nombre de petites compagnies spécialisées, et, indirectement, du cinéma d’auteur en salles. Comme d’habitude, Unifrance abrita plusieurs dizaines de professionnels français dans un astucieux espace semi-ouvert de petits bureaux de travail.

Le Festival de Berlin est aussi le premier rendez-vous de l’année des professionnels du cinéma de tous horizons, avec sa propension à faire découvrir des œuvres qui font souvent le bonheur des salles d’art et d’essai du monde entier, même si des films à grand public s’y traitent aussi. A cet égard, la venue de George Clooney à l’occasion de la projection d’Ave César en ouverture de gala du festival aida sans aucun doute considérablement les ventes au marché d’un film qu’il va bientôt diriger, Suburbicon, dont les frères Coen ont écrit le scénario (il fut finalement acheté à grand frais par la Paramount). Mais il faut surtout noter cette année l’emprise croissante qu’ont sur les ventes internationales de films des compagnies comme Netflix, et maintenant Amazon, qui ont des besoins de catalogue de plus en plus importants pour satisfaire leurs abonnés électroniques, et ont les moyens de faire monter les prix plus haut que les acheteurs traditionnels du cinéma. Cela n’est pas sans poser question quant à l’avenir de nombre de petites compagnies spécialisées, et, indirectement, du cinéma d’auteur en salles. Comme d’habitude, Unifrance abrita plusieurs dizaines de professionnels français dans un astucieux espace semi-ouvert de petits bureaux de travail.

Comme on s’en doute, la Berlinale se réverbère aussi en de nombreux événements parallèles. Ainsi, « Talent campus » a maintenant atteint une dimension considérable dans l’aide à l’éclosion de futurs jeunes talents dans toutes les professions du cinéma, comme aussi « Shooting Stars », l’opération que l’European Film Promotion, l’organisme de promotion fédérateur de ses homologues nationaux européens organise chaque année à Berlin pour mettre au premier plan quelques acteurs et actrices prometteurs. Comme l’an dernier, une petite section de la Berlinale était même consacrée aux séries télévisées, actant ainsi un ancrage dans la modernité qui complète son souci de l’actualité politique.

Philippe J. Maarek

Le 30° Festival international de cinéma de Mar del Plata (Argentine)

Le festival, fondé en 1954 par Evita Perron dans la station balnéaire de Mar del Plata, au sud de Buenos Aires, célébrait cette année sa trentième édition (il en manque quelques uns à cause des difficultés de l’Histoire économique et politique…). Le nouveau gouvernement de l’Argentine soutien pleinement son festival. Lors des cérémonies officielles, les interventions de Lucrecia Cardoso, présidente de l’Institut national du cinéma et des arts audiovisuels, étaient un hommage passionnel à l’importance de la culture dans la vie quotidienne, exprimant avec virulence un soutien enthousiaste à la création et à la diffusion auprès d’un large public. Les médias locaux proposent quotidiennement des suppléments cinéma et les partenaires financiers sont présents sans être envahissants. La ministre de la culture Teresa Parodi a ouvert la cérémonie de remise des prix en commençant par cette phrase : « Le cinéma, résumé de tous les arts, est le miroir de la culture et par là même une forme d’expression essentielle pour que le peuple puisse construire son identité« .

Toutes les projections étaient accessibles au public, et se répartissaient dans les 5 cinémas de la ville, l’auditorium du casino pour les films de la compétition officielle, et le musée d’art contemporain pour les rétrospectives gratuites. Pour la première fois cette année, il y a aussi eu une projection sur la plage. Près de 120 000 spectateurs se sont déplacés pendant la semaine du festival pour voir quelques uns des 400 films proposés dans les différentes sélections. Le public de Mar del Plata est très enthousiaste et très cinéphile et comme il est surtout local, certains films ne sont pas sous-titrés en anglais, ce qui est dommage pour les rares visiteurs non-hispanophones. On se console en remarquant qu’ici, le maïs soufflé qu’on mange au cinéma est appelé « pochoclos » et non par l’habituel vocable nord-américain… Toutes les séances étaient quasiment pleines et on voit peu de monde sortir, y compris pour des films très austères comme le dernier film de Chantal Akerman, No Home Movie ou Santa Teresa y otras historias de Nelson Carlo de los Santos Aria (Mexique), un film à la limite du vidéo art, sans trame narrative évidente, qui a obtenu le prix du meilleur film dans la sélection latino-américaine.

Toutes les projections étaient accessibles au public, et se répartissaient dans les 5 cinémas de la ville, l’auditorium du casino pour les films de la compétition officielle, et le musée d’art contemporain pour les rétrospectives gratuites. Pour la première fois cette année, il y a aussi eu une projection sur la plage. Près de 120 000 spectateurs se sont déplacés pendant la semaine du festival pour voir quelques uns des 400 films proposés dans les différentes sélections. Le public de Mar del Plata est très enthousiaste et très cinéphile et comme il est surtout local, certains films ne sont pas sous-titrés en anglais, ce qui est dommage pour les rares visiteurs non-hispanophones. On se console en remarquant qu’ici, le maïs soufflé qu’on mange au cinéma est appelé « pochoclos » et non par l’habituel vocable nord-américain… Toutes les séances étaient quasiment pleines et on voit peu de monde sortir, y compris pour des films très austères comme le dernier film de Chantal Akerman, No Home Movie ou Santa Teresa y otras historias de Nelson Carlo de los Santos Aria (Mexique), un film à la limite du vidéo art, sans trame narrative évidente, qui a obtenu le prix du meilleur film dans la sélection latino-américaine.

La sélection argentine étant doté de nombreux prix financiers (aide à la distribution, à la post-production, etc.), on comprend comment l’Argentine est devenu, au cours de ces dix dernières années, un pays de cinéma à part entière, tant sur le plan de la quantité que de la qualité. 17 films argentins étaient présentés et, parmi eux, de jolies surprises. Notamment Como funcionan casi todas las cosas, premier long-métrage de Fernando Salem qui a obtenu le prix du meilleur réalisateur dans la compétition argentine. Avec une belle photo, un ton à la fois poétique et burlesque, c’est le portrait d’une jeune femme en deuil de son père, à la recherche d’une mère disparue, racontée par une mise en scène pleine de surprises. Une jolie comédie dramatique, Camino a la Paz de Francisco Varone est la rencontre d’un jeune homme désinvolte et d’un vieux monsieur musulman, embarqué dans un long voyage où ils apprendront à se connaître et à montrer un pays aux facettes multiples. Dans un tout autre genre, Pequeno diccionario ilustrado de la electricidad de Carolina Rimini et Gustavo Caluppo. Citant au générique Foucault, Debord, Deleuze (toujours très populaires en Argentine) et Walter Benjamin, ce film mélange, sur un rythme extrêmement rapide des images d’archives, une trame narrative de fiction et une mise en scène presque hypnotique pour rappeler tout ce qu’on a pu faire avec l’électricité, des grands groupes industriels (le travail à la chaîne) à la naissance du cinéma commercial (capturer l’âme humaine) en passant par la littérature (Jules Verne).

Dans la compétition internationale, c’est L’étreinte du serpent de Ciro Guerra (Colombie) qui est reparti avec le prix du meilleur film. Evocation du destin tragique des indiens d’Amazonie, ce film en noir et blanc rappelle les premières rencontres avec les Blancs, le choc des cultures différentes et la tentation de ne garder « que le pire des deux mondes ». Le prix du meilleur réalisateur a été attribué à Koza d’Ivan Ostrochovsky (Slovaquie), portrait rigoureux d’un ancien boxeur qui ne se laisse pas abattre malgré la misère ambiante et un froid de loups. Un premier long-métrage subtil et impressionnant ! Le jury international a décerné le prix de la meilleur interprétation masculine à tous les acteurs de El Club de Pablo Larrain, une récompense méritée pour un film qui dénonce les comportements de l’Eglise catholique au Chili et met en scène des hommes au jugement faussé, incapables de comprendre la portée de leurs actes. L’autre belle découverte dans cette sélection a été La Luz incidente d’Ariel Rotter, une âpreté rigoureuse et une excellente photo noir et blanc pour l’itinéraire d’une jeune veuve en proie aux pressions de son entourage, qui a reçu le prix Fipresci et le prix de la meilleur interprétation féminine pour Erica Rivas.

Dans la compétition internationale, c’est L’étreinte du serpent de Ciro Guerra (Colombie) qui est reparti avec le prix du meilleur film. Evocation du destin tragique des indiens d’Amazonie, ce film en noir et blanc rappelle les premières rencontres avec les Blancs, le choc des cultures différentes et la tentation de ne garder « que le pire des deux mondes ». Le prix du meilleur réalisateur a été attribué à Koza d’Ivan Ostrochovsky (Slovaquie), portrait rigoureux d’un ancien boxeur qui ne se laisse pas abattre malgré la misère ambiante et un froid de loups. Un premier long-métrage subtil et impressionnant ! Le jury international a décerné le prix de la meilleur interprétation masculine à tous les acteurs de El Club de Pablo Larrain, une récompense méritée pour un film qui dénonce les comportements de l’Eglise catholique au Chili et met en scène des hommes au jugement faussé, incapables de comprendre la portée de leurs actes. L’autre belle découverte dans cette sélection a été La Luz incidente d’Ariel Rotter, une âpreté rigoureuse et une excellente photo noir et blanc pour l’itinéraire d’une jeune veuve en proie aux pressions de son entourage, qui a reçu le prix Fipresci et le prix de la meilleur interprétation féminine pour Erica Rivas.

Magali Van Reeth

Cartes « Vertes » pour 2016

La campagne 2016 pour le renouvellement ou l’octroi des cartes « vertes » de critiques de cinéma permettant l’accès des journalistes et critiques de cinéma est ouverte. Les dossiers doivent parvenir avant le 30 novembre au secrétariat de la Commission, assuré par le groupe Audiens sous l’égide de la Fédération Nationale des Critiques de la Presse Française (voir rubrique « La Profession »)

40 bougies pour Toronto en 2015!

Le Festival International du Film de Toronto a fêté en Septembre 2015 son 40° anniversaire. Initialement « Festival des Festivals » destiné à amener au grand public de la capitale de l’Ontario les meilleurs films du monde entier, le Festival a réussi à devenir, sous la houlette de son Directeur, Piers Handling, l’un des trois rendez-vous incontestables du cinéma mondial, avec Berlin et Cannes, détrônant implicitement petit à petit Venise de son ancien rang.

Très astucieusement, Piers Handling, Cameron Bailey, le directeur artistique du Festival et Michèle Maheux, sa Directrice Exécutive, avaient décidé de ne pas mettre d’emphase excessive sur le fait qu’il s’agissait du 40° anniversaire et de continuer à focaliser l’attention sur les films. Certes, on distribua largement une revue rappelant l’histoire du Festival et on vendit un peu plus de gadgets – labellisés « Quarantième » – qu’à l’ordinaire, mais en somme, pas de fête somptuaire détournant l’attention de la programmation. Simplement, comme l’an dernier, les Torontois purent profiter durant le premier week-end de la piétonisation de la rue qui borde le quartier général du Festival pour baguenauder entre les stands forains, les concerts gratuits, et bénéficier de toutes sortes de petits cadeaux et d’échantillons gratuits de produits divers distribués à qui mieux mieux!

Très astucieusement, Piers Handling, Cameron Bailey, le directeur artistique du Festival et Michèle Maheux, sa Directrice Exécutive, avaient décidé de ne pas mettre d’emphase excessive sur le fait qu’il s’agissait du 40° anniversaire et de continuer à focaliser l’attention sur les films. Certes, on distribua largement une revue rappelant l’histoire du Festival et on vendit un peu plus de gadgets – labellisés « Quarantième » – qu’à l’ordinaire, mais en somme, pas de fête somptuaire détournant l’attention de la programmation. Simplement, comme l’an dernier, les Torontois purent profiter durant le premier week-end de la piétonisation de la rue qui borde le quartier général du Festival pour baguenauder entre les stands forains, les concerts gratuits, et bénéficier de toutes sortes de petits cadeaux et d’échantillons gratuits de produits divers distribués à qui mieux mieux!

Une programmation d’une richesse imposante

La programmation, parlons-en, justement, n’a jamais paru aussi imposante, battant le record de l’an dernier cette année avec 399 courts et longs métrages en provenance de 71 pays (dont 133 premières mondiales). Elle alla dans deux directions apparemment contradictoires qui font la richesse de la manifestation. D’un côté, fidèle à sa réputation de lancer la campagne des Oscars, Toronto a accueilli nombre de « premières » des grands studios Hollywoodiens, sans compter une grande partie des têtes de pointe de la sélection de Venise, en première Nord-Américaine. De l’autre, ses nombreuses sections (13 au total cette année!) permirent aux fidèle et nombreux public de la ville de voir la quintessence du cinéma mondial de ‘année écoulée – invisible autrement, à Toronto, comme d’ailleurs dans toute l’Amérique du Nord, ou presque.

La section la plus prestigieuse, « Gala », comportait 20 films d’ampleur, complétée en fait par les 13 longs métrages de la section « Masters ». Elle fut ouverte par Démolition, l’excellent film du Québécois Jean-Marc Vallée qui donne à Jake Gyllenhal l’occasion de liver à nouveau une composition extraordinaire, en homme assommé psychologiquement par la mort accidentelle de sa femme à son côté, et qui se met à détruire petit à petit sa propre maison en guise de compensation. On vit en galas, comme à l’accoutumée, quelques films qui devraient faire une carrière les menant jusqu’aux Oscars, comme Le Martien qui marque le grand retour au premier plan de Ridley Scott, à qui l’espace est décidément fort bénéfique depuis Alien. Le film donne aussi sans aucun doute toutes ses chances pour un Oscar d’interprétation à Matt Damon, omniprésent à l’image dans une prestation fort crédible de botaniste-expert des sols extraterrestres.

L’une des raisons de la popularité du Festival auprès des producteurs d’Hollywood est le fait qu’il s’agit d’un événement avec un « vrai » public et non compétitif, sans  les aléas des prix décernés par des jurys parfois composés à la va-comme-je-te-pousse obéissant aux calendriers chargés des uns et à la nécessité d’y faire figurer quelques stars à paillettes pas forcément cinéphiles. Le seul « vrai » prix décerné à Toronto a longtemps été son prix du public, justement, décerné par un vote des spectateurs à la sortie des films, aujourd’hui le « Grolsch people’s choice award », du nom de son sponsor, la bière de ce nom. Il fut décerné cette année à Lenny Abrahamson pour Room , un film irlando-canadien de la section « Présentations Spéciales », adaptant à l’écran le best-seller homonyme bien connu d’Emma Donoghue. Succès somme toute inattendu, le film n’avait évidemment pas eu au départ le retentissement de Where to invade next, le nouveau docu-fiction de Michael Moore présenté dans la même section qui retint l’attention de nombreux acheteurs potentiels de ses droits de distribution, à commencer par Netflix. Michael Moore y parcourt l’Europe (et fait même un crochet en Tunisie) pour montrer que la vie y est souvent plus facile qu’aux Etats-Unis, non sans une certaine mauvaise foi amusante qui fait le charme du film. Room était notamment suivi dans les suffrages par Spotlight. Ce film de Tom McCarthy retrace l’enquête qui permit aux journalistes du « Boston Globe » de lever le voile sur la sinistre affaire de pédophilie dans l’Eglise catholique nord-américaine qui n’a toujours pas fini de laisser des traces. La mise en scène convenue n’y exploite à vrai dire pas très bien le potentiel d’une belle équipe d’acteurs menés par Marc Ruffalo, Michael Keaton et Rachel McAdams.

les aléas des prix décernés par des jurys parfois composés à la va-comme-je-te-pousse obéissant aux calendriers chargés des uns et à la nécessité d’y faire figurer quelques stars à paillettes pas forcément cinéphiles. Le seul « vrai » prix décerné à Toronto a longtemps été son prix du public, justement, décerné par un vote des spectateurs à la sortie des films, aujourd’hui le « Grolsch people’s choice award », du nom de son sponsor, la bière de ce nom. Il fut décerné cette année à Lenny Abrahamson pour Room , un film irlando-canadien de la section « Présentations Spéciales », adaptant à l’écran le best-seller homonyme bien connu d’Emma Donoghue. Succès somme toute inattendu, le film n’avait évidemment pas eu au départ le retentissement de Where to invade next, le nouveau docu-fiction de Michael Moore présenté dans la même section qui retint l’attention de nombreux acheteurs potentiels de ses droits de distribution, à commencer par Netflix. Michael Moore y parcourt l’Europe (et fait même un crochet en Tunisie) pour montrer que la vie y est souvent plus facile qu’aux Etats-Unis, non sans une certaine mauvaise foi amusante qui fait le charme du film. Room était notamment suivi dans les suffrages par Spotlight. Ce film de Tom McCarthy retrace l’enquête qui permit aux journalistes du « Boston Globe » de lever le voile sur la sinistre affaire de pédophilie dans l’Eglise catholique nord-américaine qui n’a toujours pas fini de laisser des traces. La mise en scène convenue n’y exploite à vrai dire pas très bien le potentiel d’une belle équipe d’acteurs menés par Marc Ruffalo, Michael Keaton et Rachel McAdams.

En 2015, contrairement à l’habitude, le Festival avait décidé de créer une petite section compétitive particulière, « Platform », composée de douze films « d’auteur », en somme, au vu de la sélection qui avait été décidée. Elle comportait une forte représentation de la France, par Bang Gang d’Eva Husson, par Un Français, de Diastème, par Sky, de Fabienne Berhaud et par le franco-belge Les Chevaliers Blancs, de Joachim Lafosse. Le jury international de trois  personnes formé de Jia Zhang-ke, Claire Denis et Agnieska Hollanddécida de donner les 25.000 dollars du prix au Canadien Alan Zweig pour Hurt. Ce documentaire touchant et remarquable s’attache au destin difficile de Steve Fonyo, dont la jambe fut emportée par un cancer foudroyant alors qu’il avait 18 ans à peine, et qui avait ému tout le Canada à l’époque, avant de sombrer dans la drogue et les petits larcins sans jamais pourtant perdre le moral.

personnes formé de Jia Zhang-ke, Claire Denis et Agnieska Hollanddécida de donner les 25.000 dollars du prix au Canadien Alan Zweig pour Hurt. Ce documentaire touchant et remarquable s’attache au destin difficile de Steve Fonyo, dont la jambe fut emportée par un cancer foudroyant alors qu’il avait 18 ans à peine, et qui avait ému tout le Canada à l’époque, avant de sombrer dans la drogue et les petits larcins sans jamais pourtant perdre le moral.

Par ailleurs, un Jury de la Fipresci décerna deux prix de la Critique Internationale, l’un, dans la section « Découvertes » au Slovaque Marko Skop pour Eva Nova, l’autre, dans la section « Présentations Spéciales » au Mexicain Jonas Cuaron pour Desierto. Enfin, un jury ad hoc donna à Closet Monster de Stephen Dunn le Prix « Canada Goose » du meilleur film canadien, présenté dans la section « Découvertes ».

Ajoutons que le Festival comportait également une section « Cinéma du Monde Contemporain », véritable pot-pourri des meilleurs films vus dans l’année par ses sélectionneurs, une section « Midnight Madness » fort originale menée par Colin Geddes, donnant ainsi voix au chapitre au cinéma de « série B », un hommage en films à la ville de Londres, et, même pour la première fois, une ouverture vers les séries télévisées avec une section « Prime Time », où, entre autres, on pouvait voir en avant-première, les deux premiers épisodes de la série Heroes Reborn – sans compter que l’une des Master Class fut une « Conversation » avec Matthew Weiner, l’auteur des Sopranos et de Mad Men. Bref, de quoi faire regretter aux festivaliers cinéphiles de ne pas avoir trois ou quatre mois pour tout voir et tout faire!

Les professionnels aussi

Les nombreux professionnels présents purent, comme depuis l’an dernier, bénéficier d’un accès privilégié et relativement aisé aux films grâce à l’ajout du grand cinéma-théâtre « Princesse de Galles », qui jouxte l’immeuble du Festival, le « Bell Lightbox », et l’hôtel Hyatt voisin, quartier général des acheteurs et vendeurs venus du monde entier. On y trouvait notamment une salle de visionnement gérée par l’efficace système de streaming à accès contrôlé de la société « Cinando », fondée et dirigée par Jérôme Paillard, le Directeur du Marché du Film de Cannes.

De nombreux organismes de promotion de cinémas nationaux furent aussi de la partie, comme « European Film Productions » avec le bien rôdé « Producers Lab », lieu d’échanges et de rencontres entre producteurs, et Unifrance, bien sûr, pour défendre le cinéma français, dont le stand ne désemplit pas. Une opération spéciale de promotion de livres adaptables au cinéma, « Shoot the book », avait également été montée par plusieurs sociétés d’auteurs en collaboration avec l’Ambassade de France au Canada pour encourager la vente au cinéma de droits d’adaptation d’une sélection de livres.

De nombreux organismes de promotion de cinémas nationaux furent aussi de la partie, comme « European Film Productions » avec le bien rôdé « Producers Lab », lieu d’échanges et de rencontres entre producteurs, et Unifrance, bien sûr, pour défendre le cinéma français, dont le stand ne désemplit pas. Une opération spéciale de promotion de livres adaptables au cinéma, « Shoot the book », avait également été montée par plusieurs sociétés d’auteurs en collaboration avec l’Ambassade de France au Canada pour encourager la vente au cinéma de droits d’adaptation d’une sélection de livres.

Ajoutons que l’installation du Festival dans ses propres locaux, le « Bell Lightbox », un bâtiment tout neuf construit pour lui en plein cœur du quartier des théâtres, lui permet de continuer à s’adresser au public torontois toute l’année, par ses salles de cinéma, bien sûr, mais aussi par ses expositions (une exposition inédite « Warhol et le cinéma », y débute en octobre), etc. Cette année, pour a première fois, TIFF, la Fondation du Festival, et le Bell Lightbox accueilleront un « résident », le scénariste et réalisateur Len Blum, qui pourra ainsi bénéficier pendant un an d’une bourse un peu équivalente pour le cinéma à ce que la Villa Médicis à Rome est pour les artistes français.

Philippe J. Maarek

Cannes 2015. Partition en mode mineur pour un Festival majeur

Un sentiment d’insatisfaction s’est levé sur la Croisette dès les premiers jours du Festival au vu des films de la compétition officielle. Sentiment rituel quand les goûts de chacun, qui ne sont pas à débattre, peinent quoi qu’il arrive à s’arrimer à un véritable enthousiasme. D’ordinaire, seuls quelques grincheux chroniques conservent cette disposition, parfois accolée à la pensée magique d’un passé idéal dont les exemples s’avèrent souvent introuvables. Ce sont les grands films qui rejaillissent. Ceux qui nous ont émus, enchantés, bouleversés, bousculés, sans mettre tout le monde d’accord. On peut même s’écharper à défendre « les siens », « son réalisateur », « sa palme », compte tenu de la souveraineté des jurys et des points de vue à l’emporte-pièce de la critique à chaud. Qui n’a pas, avec le recul du temps, mangé son chapeau, jette la première ligne. L’effet déceptif persiste. À une exception, celle du film Le Fils de Saul, premier long métrage du cinéaste hongrois Laszlo Nemez. Son engagement à hauts risques fracture l’impossibilité de représenter l’irreprésentable des camps d’extermination nazis par un travail cinématographique époustouflant. On se réjouit qu’il en ait obtenu la reconnaissance en se voyant remettre le grand prix du jury, et aussi celui de la critique internationale. Nous l’aurions souhaité au sommet, mais le jury, pour la palme d’or, lui a préféré Dheepan,

Un sentiment d’insatisfaction s’est levé sur la Croisette dès les premiers jours du Festival au vu des films de la compétition officielle. Sentiment rituel quand les goûts de chacun, qui ne sont pas à débattre, peinent quoi qu’il arrive à s’arrimer à un véritable enthousiasme. D’ordinaire, seuls quelques grincheux chroniques conservent cette disposition, parfois accolée à la pensée magique d’un passé idéal dont les exemples s’avèrent souvent introuvables. Ce sont les grands films qui rejaillissent. Ceux qui nous ont émus, enchantés, bouleversés, bousculés, sans mettre tout le monde d’accord. On peut même s’écharper à défendre « les siens », « son réalisateur », « sa palme », compte tenu de la souveraineté des jurys et des points de vue à l’emporte-pièce de la critique à chaud. Qui n’a pas, avec le recul du temps, mangé son chapeau, jette la première ligne. L’effet déceptif persiste. À une exception, celle du film Le Fils de Saul, premier long métrage du cinéaste hongrois Laszlo Nemez. Son engagement à hauts risques fracture l’impossibilité de représenter l’irreprésentable des camps d’extermination nazis par un travail cinématographique époustouflant. On se réjouit qu’il en ait obtenu la reconnaissance en se voyant remettre le grand prix du jury, et aussi celui de la critique internationale. Nous l’aurions souhaité au sommet, mais le jury, pour la palme d’or, lui a préféré Dheepan,  de Jacques Audiard. Film de grande qualité d’un cinéaste déjà honoré à Cannes par un prix du scénario pour Un héros très discret et un grand prix remis pour Un prophète, mais dont le scénario, justement, ne nous paraît pas le plus convaincant de sa riche filmographie.

de Jacques Audiard. Film de grande qualité d’un cinéaste déjà honoré à Cannes par un prix du scénario pour Un héros très discret et un grand prix remis pour Un prophète, mais dont le scénario, justement, ne nous paraît pas le plus convaincant de sa riche filmographie.

Loin de ce que l’on est en droit d’attendre à ce niveau…

Au sein des dix-neuf films en compétition officielle, cinq sont français. On peut difficilement les placer à la même échelle. Ceux de Maïwenn et de Valérie Donzelli (Mon Roi et Marguerite et Julien) restaient loin de ce que l’on est en droit d’attendre à ce niveau quel qu’en soit le manque de grands éclats. Le Valley of Love de Guillaume Nicloux, épaulé par Isabelle Huppert et Gérard Depardieu en remarquables comédiens, ouvrait une respiration bienvenue. Tout aussi remarquable, dans un film sur lequel nous avons exprimé des réserves en cours de Festival, Vincent Lindon, qui n’a certes pas volé sa récompense. Si d’autres visages nous viennent, ce n’est pas pour la lui disputer, mais à la suite d’autres évocations surgissent d’autres cadres. Michael Fassbender donne un Macbeth prodigieux dans le film éponyme de Justin Kurzel, chef-d’œuvre pompier dont le bruit et la fureur s’expriment avec un excès d’effets à éparpiller Shakespeare au fond d’un cratère, ne serait son interprète. Avec la très pâle Lady Macbeth que joue si peu Marion Cotillard, contrastent notamment les deux actrices de Carol, le film de Todd Haynes. Par une bizarrerie bancale, seule l’une des deux, Rooney Mara, a bénéficié du prix d’interprétation féminine, quand le film repose sur ses échanges sensibles avec le personnage de Cate Blanchett. D’autant plus bizarre et bancale qu’un prix ex aequo réunit Rooney Mara à une Emmanuelle Bercot pour laquelle il ne s’imposait pas. Au contraire de la palme d’honneur remise à Agnès Varda. Son discours lors de la cérémonie de clôture faisait chavirer le cœur mais aussi l’esprit, vertige de la création en résistance.

La frustration est la loi du genre cannois

La frustration est la loi du genre cannois, et si l’on se prend à imaginer un resserrement de la compétition officielle, c’est que de très grands cinéastes présentaient des films un peu en dessous des tonalités, voire des flamboyances,qui d’autres fois nous ontemportés. Difficile d’argumenter les choix des sélectionneurs pour qui n’a pas connaissance des films qu’ils n’ont pas retenus, mais on peut toujours plaider la rigueur. Pas celle de la troïka dont Michel Gomez met en scène les mille et un désastres dans les Mille et Une Nuits qu’il présentait à la Quinzaine des réalisateurs. Les trois volets sortiront successivement en juin, juillet et août. On les attend avec une impatience que le sujet ne suffirait pas à susciter si le film s’en tenait au constat social qui fait souvent recette dans notre pays.

La frustration est la loi du genre cannois, et si l’on se prend à imaginer un resserrement de la compétition officielle, c’est que de très grands cinéastes présentaient des films un peu en dessous des tonalités, voire des flamboyances,qui d’autres fois nous ontemportés. Difficile d’argumenter les choix des sélectionneurs pour qui n’a pas connaissance des films qu’ils n’ont pas retenus, mais on peut toujours plaider la rigueur. Pas celle de la troïka dont Michel Gomez met en scène les mille et un désastres dans les Mille et Une Nuits qu’il présentait à la Quinzaine des réalisateurs. Les trois volets sortiront successivement en juin, juillet et août. On les attend avec une impatience que le sujet ne suffirait pas à susciter si le film s’en tenait au constat social qui fait souvent recette dans notre pays.

Cannes garde l’immense avantage de nous offrir des visions du monde entier, des arts de faire, des envies de voir et de partager. Parce que nous le valons bien.

Dominique Widemann